La nostra storia

La nostra storia

Nel 1919 nasce la Federazione Industriale Lombarda, espressione di lungimiranza e determinazione, che ha guidato l'industria della Grande Milano e il suo tessuto sociale verso trasformazioni continue. Ai cambiamenti Assolombarda ha saputo adattarsi, mettendo al centro solidità, sviluppo e collaborazione. Il restauro del Palazzo progettato da Gio Ponti e l'apertura del primo asilo nido del sistema Confindustria sono le ultime manifestazioni di un impegno costante. La storia si trasforma in un racconto polifonico che celebra l'incontro tra tradizione e innovazione, impresa e comunità.

↓Scorri per approfondire↓

I valori e gli interessi «per il trionfo del lavoro e dell’industria»

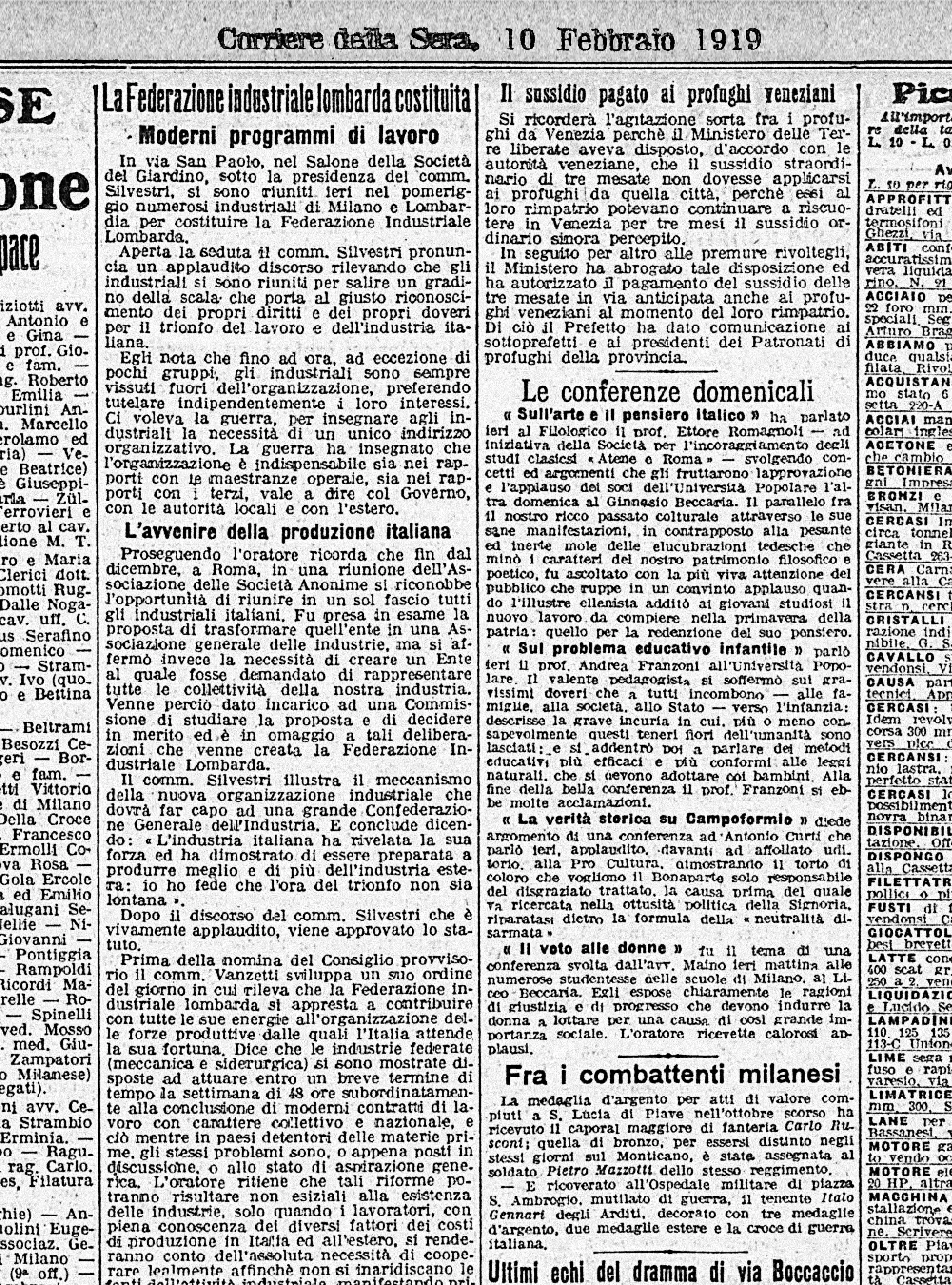

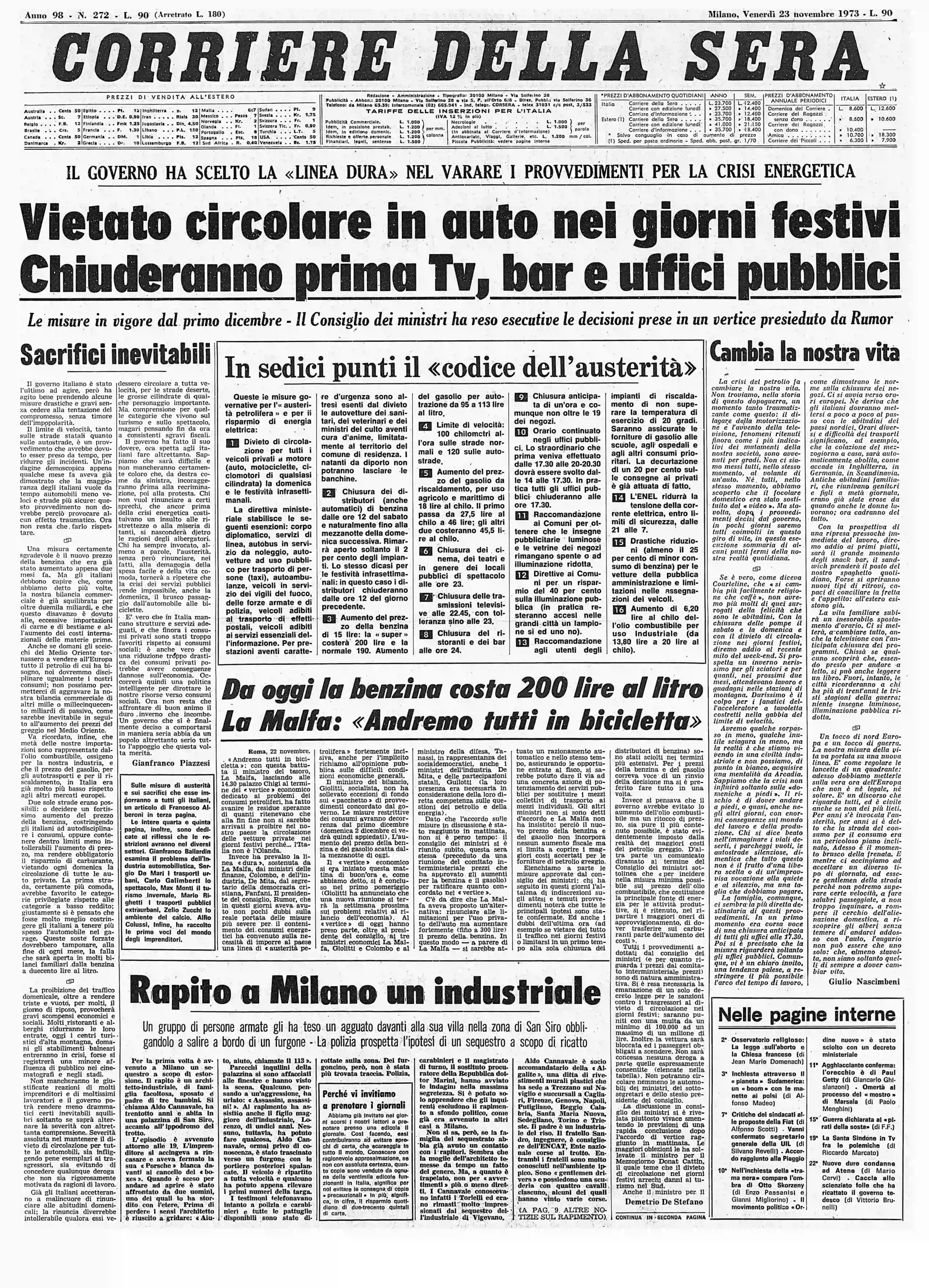

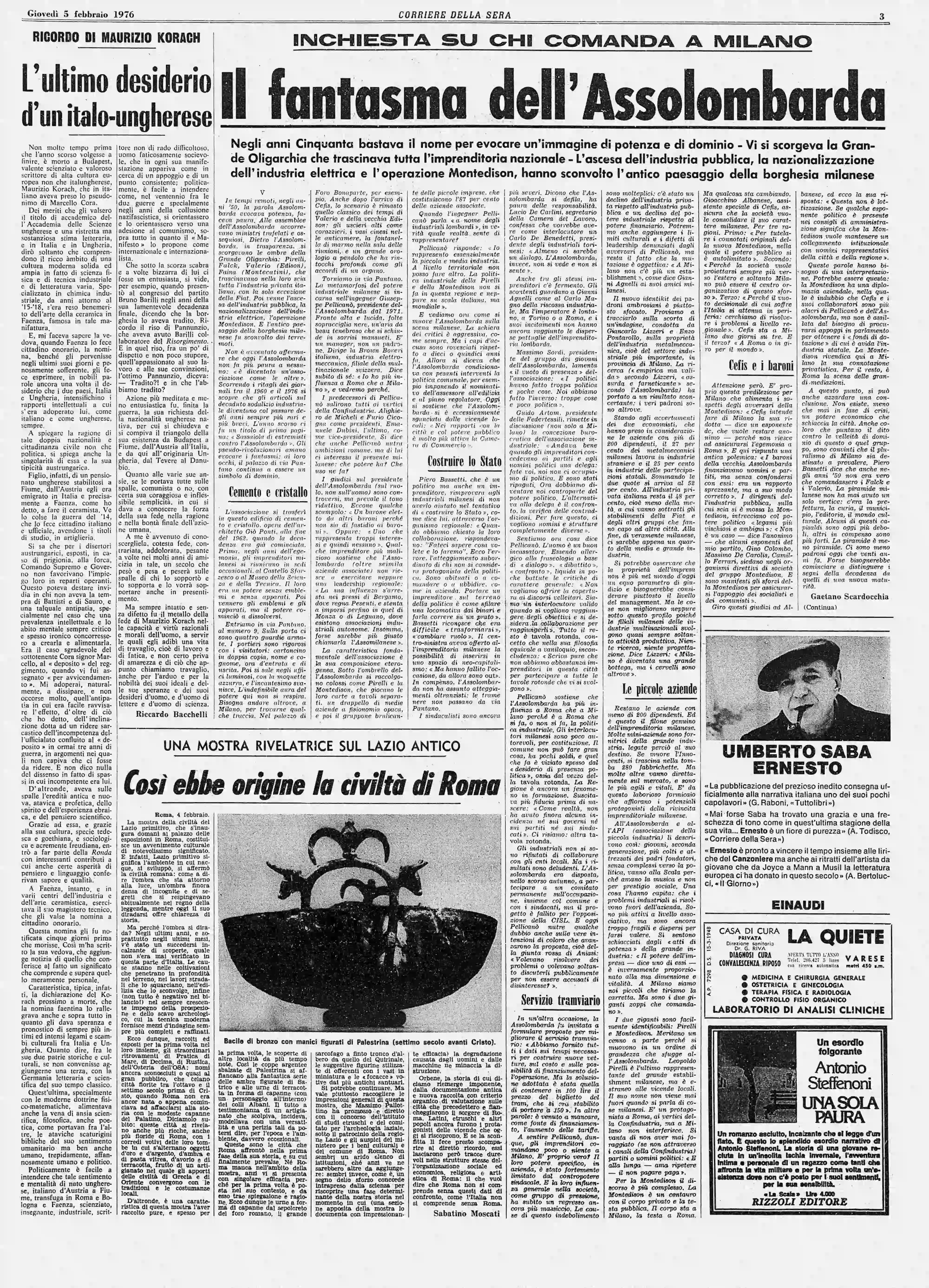

Lunedì, 10 febbraio, 19191. La notizia era in terza colonna a pagina 3 tra il lancio di una nuova sottoscrizione popolare per gli ex combattenti e un breve articolo sul sussidio destinato ai profughi veneti: come scriveva il «Corriere della Sera», «nel Salone della Società del Giardino [...] si sono riuniti ieri [9 febbraio] nel pomeriggio numerosi industriali di Milano e Lombardia per costituire la Federazione Industriale Lombarda».

A presiedere l’incontro il commendatore Giovanni Silvestri che nel suo discorso inaugurale aveva detto: «Gli industriali si sono riuniti per salire un gradino della scala che porta al giusto riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri per il trionfo del lavoro e dell’industria italiana». Il noto industriale, proprietario delle Officine meccaniche Miani e Silvestri e tra i fondatori dell’Associazione degli industriali meccanici, aveva poi sottolineato come «c’era voluta la guerra» per insegnare agli industriali la necessità di un unico indirizzo organizzativo sempre più indispensabile nelle questioni sindacali e nei rapporti con il governo, con le autorità locali e in campo internazionale. L’incontro asilo Società del Giardino era stato preceduto da una riunione, tenutasi il 12 gennaio in quella che diventerà la sede provvisoria della Federazione in via Tommaso Grossi n. 2.

Alla presenza di alcuni tra i maggiori industriali milanesi, tra cui Giovanni Battista Pirelli, Giorgio Enrico Falck, Raimondo Targetti e lo stesso Silvestri, era stato deciso che la nuova associazione avrebbe dovuto tutelare «gli interessi di indole generale delle varie categorie di industriali [...] senza invadere il campo d’azione delle associazioni nazionali e dei consorzi sindacali locali» e soprattutto che sarebbe presto entrata a far parte della Confederazione generale dell’industria italiana. Alla presidenza della Federazione Industriale Lombarda veniva chiamato Carlo Vanzetti, fondatore della Fonderia milanese di acciaio, coadiuvato dai quattro Vicepresidenti – Antonio Stefano Benni, Giacinto Motta, Carlo Tarlarini e Raimondo Targetti – che rappresentavano i settori di punta dell’economia lombarda, dall’elettrico al meccanico passando per il tessile.

La Federazione Industriale Lombarda costituita, in «Corriere della Sera», 10 febbraio 1919, p. 3; cfr. anche La nuova Federazione Industriale Lombarda, in «Corriere della Sera», 9 febbraio 1919, p. 3.

Il Traforo del Gottardo e l’Esposizione universale sono i simboli della crescita

La Federazione nasceva a pochi mesi dalla fine del primo conflitto mondiale in un clima che dal punto di vista economico e sociale si profilava incerto e difficile. Milano era una città in rapida e constante trasformazione e il “peso” dell’industria si era fatto via via più importante. Secondo il Censimento industriale del 1911, poco meno del 10% degli operai italiani lavorava negli stabilimenti dell’area milanese.

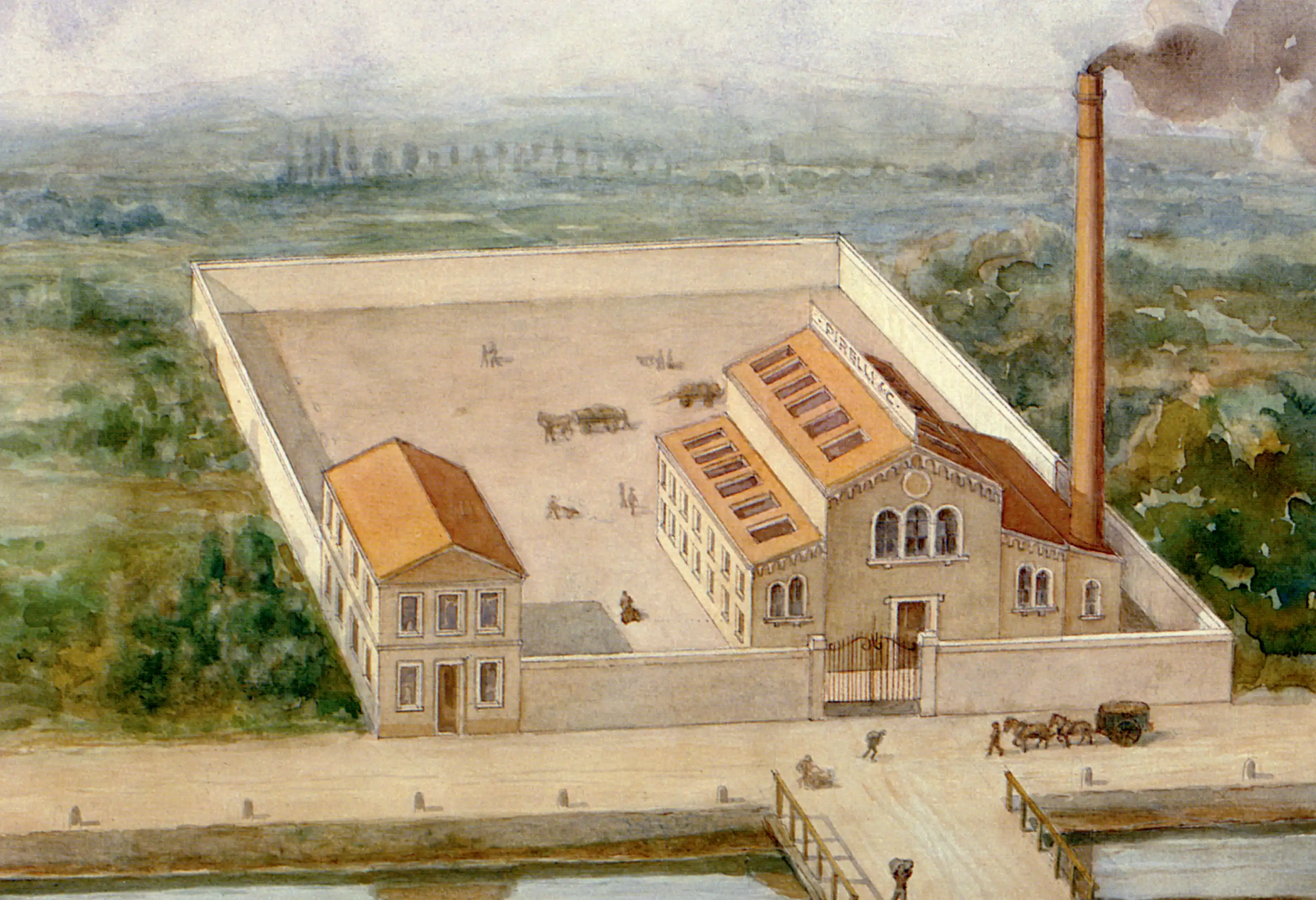

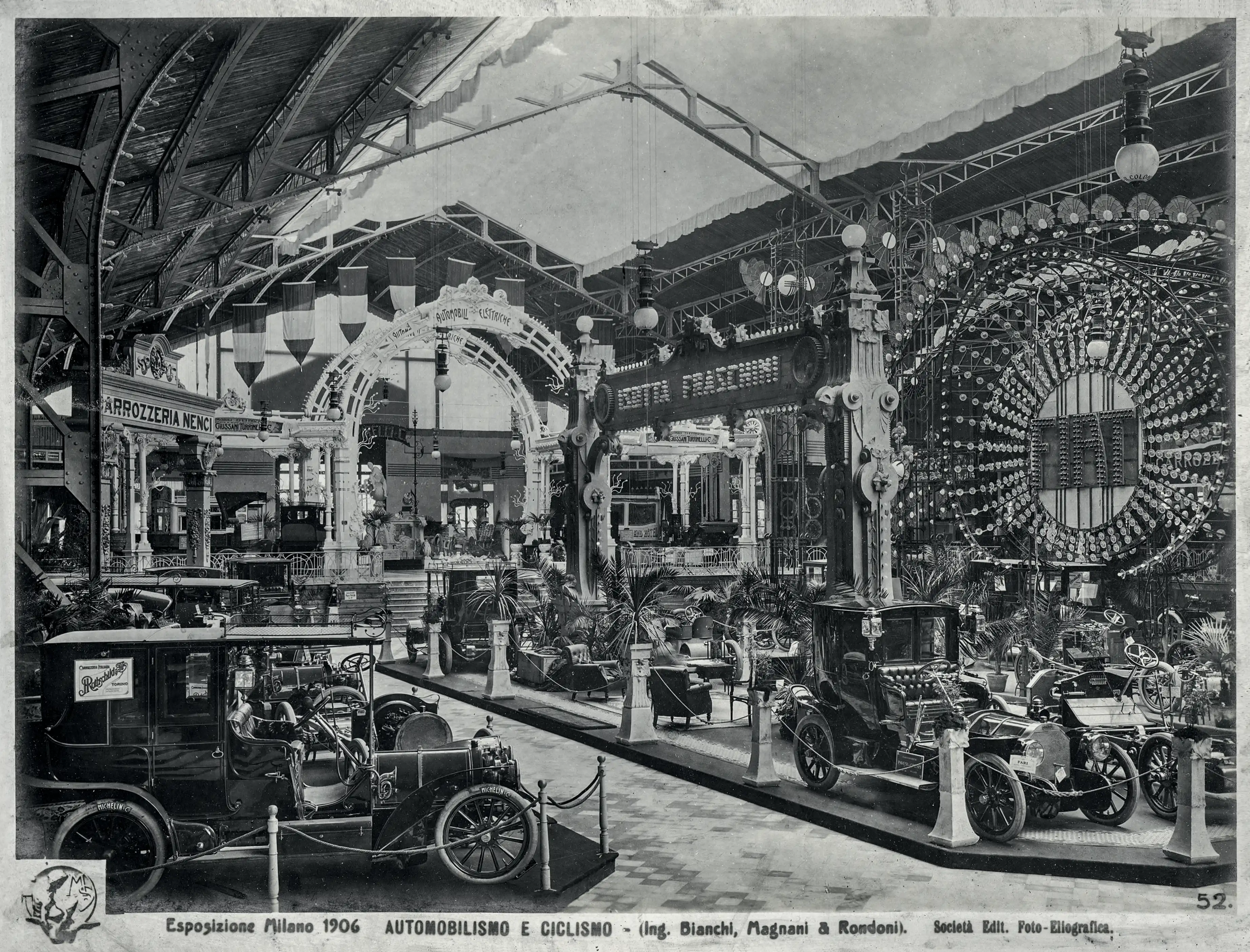

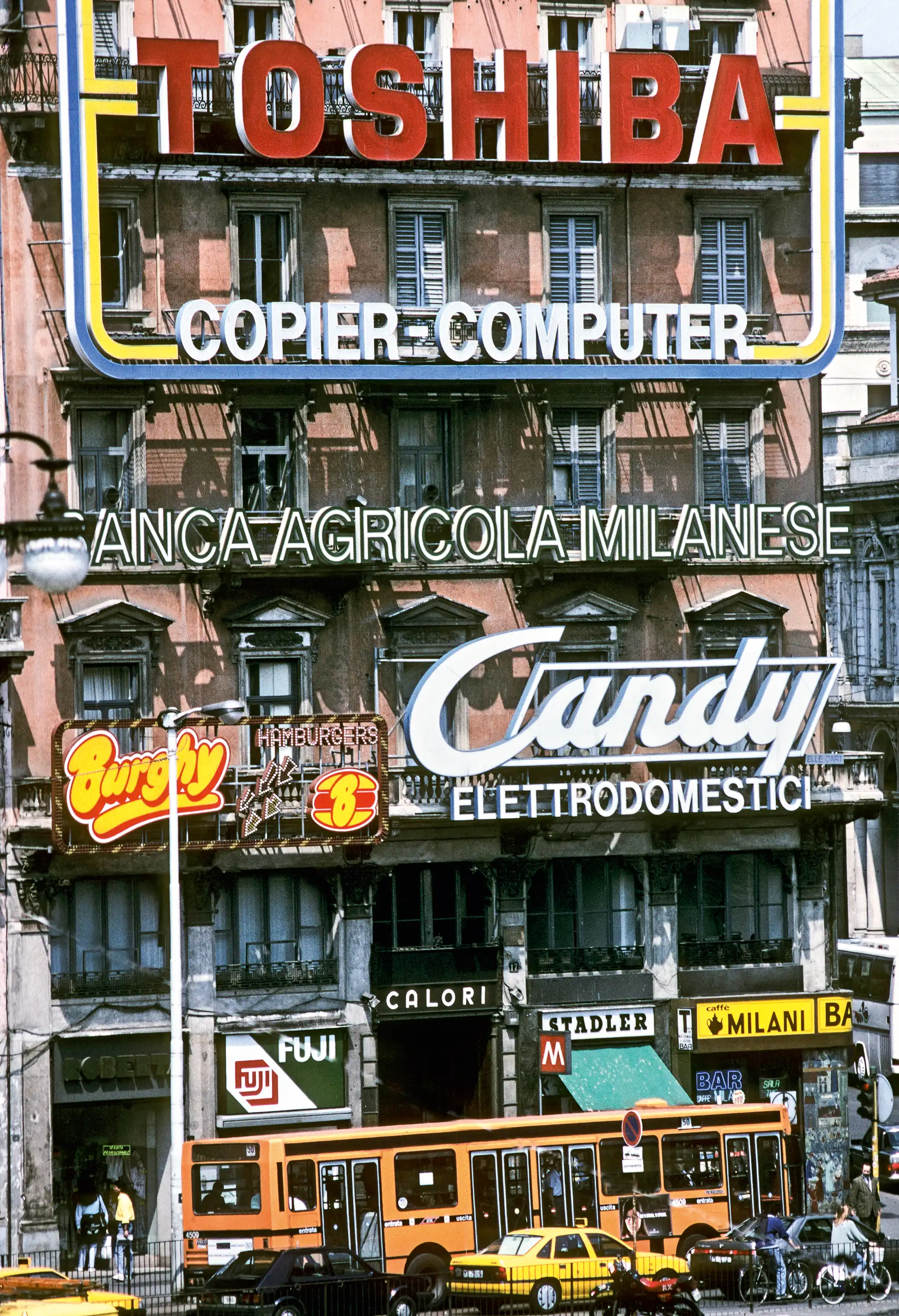

Il decollo industriale era iniziato sul finire dell’Ottocento e nel 1903 Milano aveva già superato il mezzo milione di abitanti: ben 200 mila in più rispetto a vent’anni prima. Il capoluogo lombardo esercitava un forte richiamo non solo per gli abitanti della provincia milanese ma anche per coloro che provenivano da altre province del Regno, in particolare dalle zone depresse della Lombardia e del Veneto. Molti confluivano in fabbrica: nel 1910 l’industria assorbiva il 34% dei lavoratori milanesi e gli stabilimenti nascevano in diversi punti della città. A sud, le imprese – come per esempio le Officine meccaniche Riva e la Richard Ginori – si raggruppavano intorno alla stazione di Porta Genova lungo il Naviglio grande. Poco lontano si sviluppava il polo di Porta Romana con la Tecnomasio italiano Brown Boveri e la meccanica OM. Quasi dalla parte opposta, in zona Sempione, attorno al grande asse viario che conduceva ai laghi, ai valichi e alle gallerie alpine – si pensi al San Gottardo (1883) e al Traforo del Sempione inaugurato nel 1905 e festeggiato a Milano, l’anno seguente, con l’Esposizione internazionale – si insediava l’industria automobilistica con l’Isotta Fraschini, il primo nucleo dell’Alfa e l’Edoardo Bianchi. A nord, infine, sarebbero apparsi due distinti nuclei di concentrazione industriale: lungo la linea del San Gottardo si sviluppava Sesto San Giovanni con la Pirelli, la Falck, la Breda e la Magneti Marelli, mentre nei quartieri della Bovisa e di Dergano aprivano diverse aziende chimiche e farmaceutiche, tra cui la Carlo Erba, la Lepetit e un’officina della Montecatini.

Corso del Littorio, oggi corso Matteotti, Milano, 1926-1934. Civico Archivio Fotografico, Comune di Milano.

Milano si avviava a diventare la capitale economica del Paese grazie anche alla presenza di una parte considerevole delle imprese italiane che, in quella fase di rapido sviluppo tecnologico e produttivo, animavano il processo di crescita, aiutate in questo da potenti fattori di localizzazione. A cominciare dalla capillare ed efficiente rete di trasporti, dagli storici collegamenti internazionali e da quel tessuto variegato di piccole e medie imprese che si andavano ad affiancare alle grandi. Milano era anche il centro di un articolato sistema finanziario in grado di attirare gli investitori internazionali.

Non a caso, nell’ottobre del 1894, era nata la Banca Commerciale Italiana con capitali esclusivamente stranieri, in primo luogo tedeschi, poi austriaci e svizzeri. Primo esempio di banca universale operante a breve, medio e lungo termine, la COMIT sarà, insieme al Credito Italiano, decisiva nello sviluppo industriale in Italia. Milano era anche la sede di prestigiose istituzioni culturali portatrici e produttrici di avanzate competenze tecnico-scientifiche. Due fra tutte: il Politecnico creato nel 1863 e l’Università Commerciale Luigi Bocconi fondata nel 1903, nell’odierno largo Treves, dall’imprenditore milanese Ferdinando Bocconi in memoria del figlio primogenito morto2.

Cfr. Germano Maifreda, Lavoro e fabbrica nella Milano del XX secolo, in Germano Maifreda, Geoffrey Pizzorni, Ferruccio Ricciardi, Lavoro e società nella Milano del Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 23-26, 38-45, 104-109, e Geoffrey Pizzorni, Un Novecento milanese. Aspetti quantitativi di un secolo di vita economica e sociale, ivi, pp. 249 ss.

Il primo stabilimento Pirelli a Milano nel 1873, replica di Salvatore Corvaja del 1922. Fondazione Pirelli.

L’industria si riconverte all’economia di pace: al centro meccanica e tessile

Sala interna del padiglione dell’automobilismo e ciclismo all’Esposizione di Milano del 1906. Archivio Fondazione Fiera Milano.

Al momento della costituzione del Consorzio, il capoluogo lombardo ospitava già diverse organizzazioni di categoria, tra cui l’Associazione serica italiana, fondata nel 1877, e l’Associazione cotoniera italiana, nata nel 1893. A queste, nel periodo precedente allo scoppio della Prima guerra mondiale, si aggiunsero le associazioni dei produttori italiani di saponi (1902), dei fabbricanti di birra (1907) e, all’inizio del 1914, l’Associazione nazionale fra gli industriali meccanici e affini (ANIMA), destinata a diventare una delle maggiori organizzazioni imprenditoriali nazionali3.

La riconversione da un’economia di guerra a una di pace si accompagnava a una maggiore penetrazione e al consolidamento del sistema di rappresentanza. L’acuirsi dello scontro con i lavoratori e le loro organizzazioni e le generali difficoltà economiche contribuirono tra l’altro a proiettare Milano al vertice dell’associazionismo imprenditoriale italiano. Era un’epoca che si caratterizzava per un notevole spirito associativo e la città ambrosiana ne diventò il simbolo. Soltanto tra la fine del 1918 e il 1923, infatti, venivano costituite una quarantina circa di organizzazioni industriali insieme a diversi consorzi d’imprese impegnate a superare le ristrettezze connesse agli approvvigionamenti di materie prime.

Cfr. Geoffrey Pizzorni, Associazionismo imprenditoriale milanese tra i due dopoguerra (1919-1950). Primi risultati di ricerca, Brescia, C.L.U.B., 2004, pp. 5 ss., e Leo Vidotto, L’organizzazione industriale lombarda nell’ultimo cinquantennio, Milano, Grafiche Stucchi, 1959.

Gli imprenditori milanesi sono motore della crescita di Confindustria

Valerio Castronovo, Cento anni di imprese. Storia di Confindustria (1910-2010), Roma- Bari, Laterza, 2010, pp. 65 ss.

Visita del Re Vittorio Emanuele III alla Fiera Campionaria di Milano 1922. Archivio Fondazione Fiera Milano.

Alla fine del 1918, appariva chiaro che la Confederazione andava rinnovata. Il nuovo corso si concretizzava con il trasferimento della sede nella capitale, seguito dal rapido ampliamento della struttura centrale ospitata nei nuovi uffici di piazza Venezia. Lo scopo prioritario della rinnovata Confederazione era la tutela della produzione e degli interessi nazionali di una categoria economica, quella degli industriali, che, secondo il Presidente Dante Ferraris, aveva avuto il merito di «aver condotto il Paese alla vittoria». Alla nuova Confindustria aderivano 50 associazioni, territoriali e di categoria, in rappresentanza di 6.000 aziende industriali, tre volte tante rispetto al 1910. I settori meccanico e metallurgico erano i più rappresentati, seguiti da quelli tessile, dei trasporti e dai comparti chimico ed elettrico.

Il legame tra la Confederazione e il mondo industriale lombardo si confermava molto stretto, a cominciare dai sei rappresentanti entrati a far parte della giunta, due in più dei genovesi e tre in più dei torinesi. Del resto, la Lombardia annoverava 10 associazioni territoriali e 17 di categoria su un totale nazionale di 83 sodalizi aderenti alla Confederazione. L’imprenditoria milanese, infine, avrebbe espresso, in questo primo periodo, diversi Presidenti, a partire da Giovanni Battista Pirelli, Giovanni Silvestri, Ettore Conti e Raimondo Targetti, tra il 1922 e il 1923.

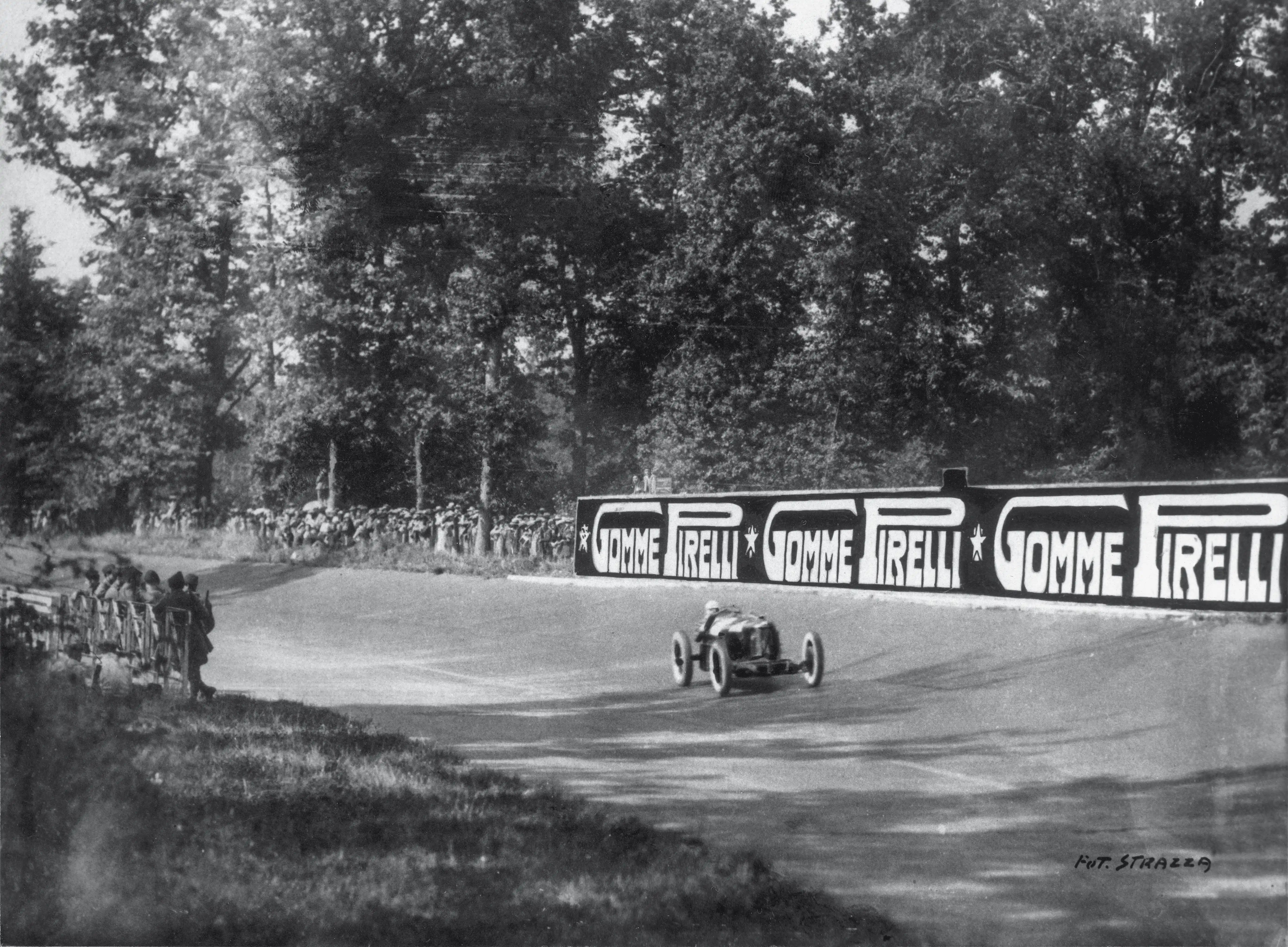

Il pilota Gastone Brilli Peri all’Autodromo di Monza, 1925. Fondazione Pirelli.

Gli anni difficili per fare fronte alle crescenti proteste sindacali e alle pesanti tariffe doganali

Cfr. Dante Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa dall’archivio Assolombarda, Milano, Edizioni Industria Lombarda, 1988, pp. 37 ss.; Presentazione, in «L’Industria Lombarda», 1° febbraio 1922, p. 1; Relazione sull’opera compiuta dalla Federazione Industriale Lombarda nell’anno 1921, in «L’Industria Lombarda», 1° maggio 1922, p. 1.

Giornate di sciopero generale con tram occupati, Milano, 1922. Civico Archivio Fotografico, Comune di Milano.

Dal punto di vista economico e politico, i primi anni Venti non potevano di certo essere considerati un periodo facile. A incidere erano la mancata ripresa del mercato interno, un sistema fiscale distorto e il peso crescente della manodopera improduttiva che costringeva molte imprese a sopportare forti perdite. Nell’aprile del 1922, la Federazione votava un ordine del giorno con cui si chiedevano interventi concreti e si faceva presente al governo presieduto dal liberale Luigi Facta «che la classe industriale non può e non intende continuare ad assistere passivamente alla demolizione delle proprie aziende».

Un editoriale del 1° novembre 1922, a pochi giorni dalla Marcia su Roma, usciva con un titolo emblematico: In attesa della vita nuova. Al suo interno, si commentava l’ascesa al potere di Benito Mussolini attraverso «una rivoluzione senza rivolta, che si va convertendo in una fiduciosa aspettativa, nell’impressione di una possibilità di vita pubblica nuova e feconda». Sul banco degli imputati saliva lo Stato perennemente debole e in perpetua condizione di crisi e i partiti politici che pagavano il fatto di essere stati «strumenti delle agglomerazioni sindacali lanciate alla conquista dello Stato». Completavano il quadro l’immane disavanzo del bilancio statale, la “vittoria mutilata” – come l’aveva definita il Vate d’Italia Gabriele d’Annunzio – la mortificazione nazionale e il tragico senso della sterilità del sacrificio compiuto.

Gli industriali milanesi e il primo Fascismo: cauto appoggio e autonomia

L’editoriale pubblicato sul quindicinale della Federazione Industriale Lombarda non si discostava da quanto scriveva nello stesso periodo la Confederazione: Mussolini aveva dato prova di senso di responsabilità e di volontà tali da meritare il consenso per la formazione del nuovo governo. Come riporta Patrizio Bianchi, il «cinico calcolo politico» che aveva portato gli industriali ad aderire al Fascismo avrebbe affrontato la prima verifica politica con le elezioni amministrative all’inizio del 19236. Furono nove gli industriali che si candidarono per entrare a Palazzo Marino e tutti vennero eletti nel Consiglio comunale.

Nel febbraio di quell’anno, la stessa Federazione veniva chiamata a rinnovare i propri organi direttivi. Alla presidenza veniva chiamato Raimondo Targetti, coadiuvato da Antonio Stefano Benni, da poco diventato Presidente della Confederazione, da Giorgio Falck, Paolo Frigerio e Carlo Tarlarini. Il nuovo direttivo si trovava a operare in una situazione economica e sindacale molto diversa rispetto al recente passato. La vera novità era la forte crescita del sindacalismo operaio fascista che aveva portato al crollo degli scioperi e all’aumento dei salari in linea con il crescere del costo della vita.

Cfr. Patrizio Bianchi, La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità alla crisi globale, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 36-39, e D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 45 ss.

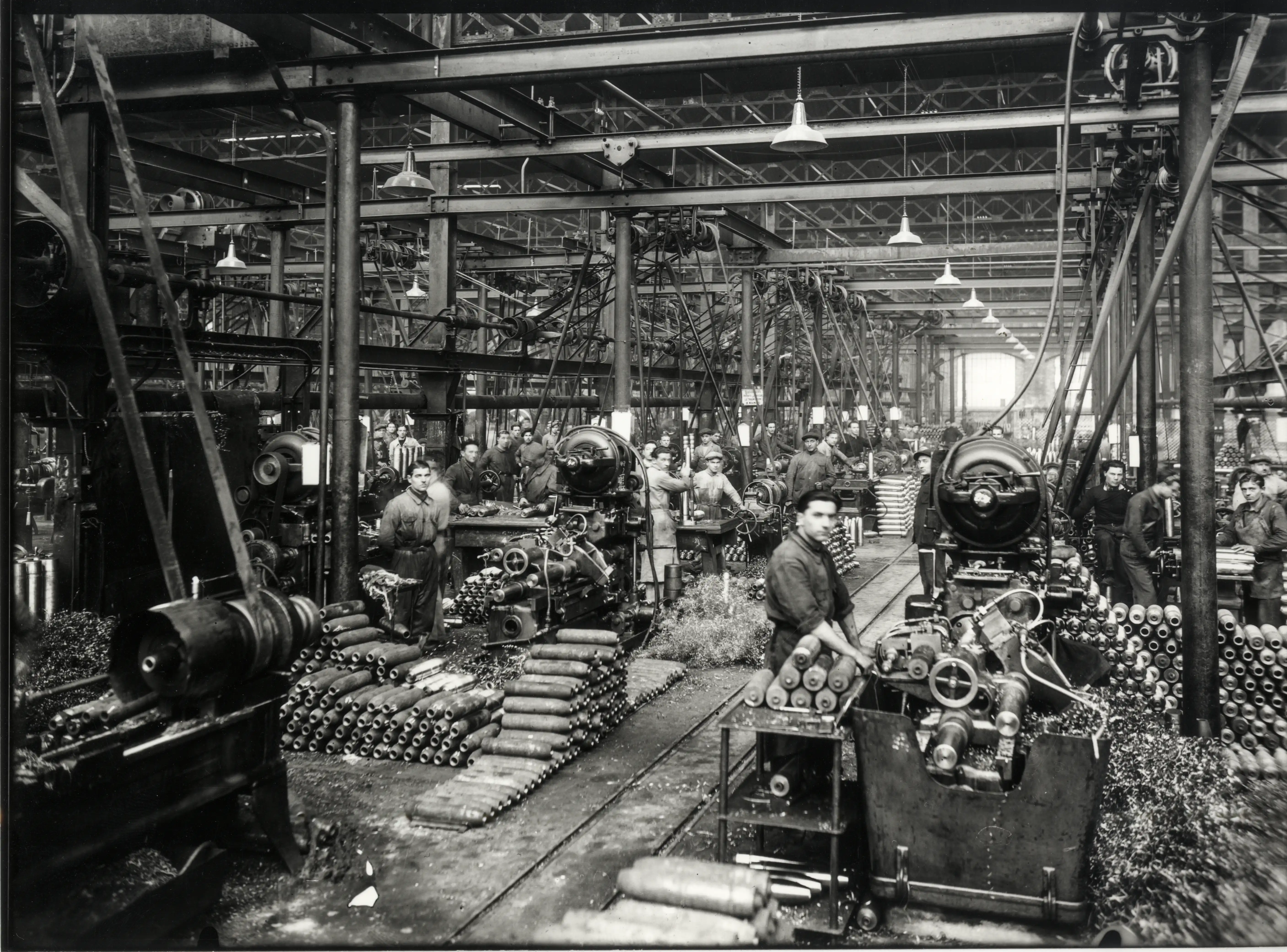

Lavorazione di proiettili di medio calibro alla Breda, Sesto San Giovanni (MI), 1920-1930. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.

Con il 1924, il sostegno degli industriali milanesi diventava meno deciso, nonostante la firma del Patto di Palazzo Chigi con cui Confederazione e sindacato fascista riconoscevano la necessità di una «collaborazione sociale» in grado di «armonizzare la propria azione con le direttive del Governo Nazionale».

L’ambiente industriale milanese era rimasto sostanzialmente diffidente e orgoglioso di mantenere una certa autonomia e la riprova era lo scarso entusiasmo dimostrato in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 1924 – definite «un dovere da compiere» – cui si erano candidati Benni e Motta che vennero eletti ma senza grandi consensi. A suscitare le critiche della Federazione era soprattutto l’entrata in vigore della giornata lavorativa di 8 ore che implicava una riorganizzazione del lavoro con costi superiori e una maggiore rigidità dei fattori produttivi. Per gli imprenditori, il governo, in cerca del più ampio consenso popolare, aveva preso misure definite «frammentarie ed anacronistiche» e avviato una politica «a strappi» che non teneva conto delle ripercussioni sul sistema economico e sociale.

Industriali e governo fascista si sarebbero trovati su posizioni discordanti anche in relazione ad altre questioni, dando talvolta vita ad accesi scontri di vedute. Tra gli argomenti più dibattuti vi era la situazione del credito e della moneta, che aveva portato, tra il 1924 e il 1925, a una Borsa che non dava segni di ripresa e all’incertezza se finanziare o meno le imprese rendendo il credito più accessibile e meno oneroso. L’aumento delle tariffe ferroviarie del 25%, motivato, per gli industriali, dall’intento di coprire le maggiori spese derivanti dagli aumenti concessi al personale ferroviario, avrebbero portato nel giugno del 1925 alla nomina a Ministro delle Finanze del veneziano Giuseppe Volpi, gradito agli ambienti industriali e finanziari, al posto di Alberto de’ Stefani, reo di una politica finanziaria troppo restrittiva.

Le “leggi fascistissime”, la fine della libertà di stampa e le nuove relazioni industriali

Il 2 ottobre 1925 veniva firmato a Roma il Patto di Palazzo Vidoni che stabiliva il riconoscimento reciproco tra la Confederazione industriale e la Confederazione delle corporazioni fasciste quali rappresentanti esclusivi di industriali e lavoratori, sancendo così l’esautoramento dei sindacati non fascisti. L’accordo rappresentava il primo passo verso una profonda trasformazione delle relazioni industriali ed entrava a pieno titolo in quell’insieme di “leggi fascistissime” con cui il Fascismo stava instaurando il regime. La soppressione della libertà sindacale era un tassello importante della nuova architettura statale al pari della supremazia del governo sul Parlamento, della limitazione della libertà di stampa e dell’inasprimento delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Nel dicembre successivo, la Confederazione assumeva la nuova denominazione di Confederazione generale fascista dell’industria italiana non suscitando, anche questa volta, un particolare entusiasmo negli industriali raccolti nella Federazione. Anzi, proprio dalle pagine di «L’Industria Lombarda» si precisava che l’essere industriali non significava appartenere a una classe, ma assolvere un’alta funzione sociale: «Questa funzione di dirigenti noi l’abbiamo difesa e la difenderemo. Essa costituisce l’unica ragione di essere dell’industriale... non è possibile ammettere interferenze con l’autorità degli industriali quando si tratti di cardini fondamentali della loro funzione, cioè della possibilità di scegliersi i collaboratori e di attribuire le mansioni». La conclusione dell’editoriale era perentoria: «Bisogna che si comprenda anche in Italia che in materia di industria i più competenti sono coloro che dell’industria reggono le sorti e ne hanno la responsabilità».

Uomini trasportano la cassa contenente il corpo di Giacomo Matteotti ritrovato in un tunnel nei pressi di Roma, 1924. Fotografia di Albert Harlingue, collezione Roger-Viollet, Alinari.

A completare il nuovo inquadramento sindacale mancavano due passaggi importanti. Il primo, il 3 aprile 1926, fu l’approvazione della legge n. 563 sulla Disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro che sanciva legalmente il monopolio della rappresentanza ai sindacati e alle federazioni fasciste. In pratica, soltanto quelle associazioni che avessero ottenuto il “riconoscimento giuridico” avrebbero avuto personalità giuridica e con questa la rappresentanza unitaria di tutti i datori di lavoro, anche se non iscritti nelle associazioni di categoria e territoriali. Il secondo passaggio, invece, riguardava l’istituzione del Ministero delle Corporazioni avvenuta all’inizio del maggio seguente.

Il quadro normativo si sarebbe completato, nell’aprile del 1927, con il varo della Carta del lavoro che prevedeva, tra le altre cose, l’istituzione della Magistratura del lavoro come organo giurisdizionale competente a giudicare, in ultima istanza, la materia dei contratti di lavoro qualora i sindacati non fossero stati in grado di arrivare a una soluzione. Sciopero e serrata erano vietati e considerati, dal Codice penale del 1930, come reati inclusi nel novero dei «delitti contro l’economia pubblica»7.

Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: La legge sindacale al Senato, 1° aprile 1926, p. 1; Relazione 1925-1926, 16 luglio 1926, p. 1; Il riconoscimento dell’Unione Industriale Fascista delle Provincie di Milano e Varese, 16 giugno 1927, p. 1.

Nel tempo delle corporazioni Milano è “campo sperimentale” dei nuovi fenomeni economici

Per le associazioni territoriali, la nuova normativa prevedeva la creazione, in ogni provincia del Regno d’Italia, di un’Unione Industriale Fascista. Nel caso di Milano, il primo passo, il 15 luglio 1926, fu la costituzione della Federazione Industriale Fascista della provincia di Milano presieduta da Carlo Tarlarini che subentrava al Presidente federale uscente Raimondo Targetti. Nell’aprile del 1927, ottenuto il riconoscimento giuridico come previsto dalla legge 563/1926, la Federazione assumeva la nuova denominazione di Unione Industriale Fascista delle province di Milano-Varese. L’ultimo passaggio, nel novembre del 1928, fu la creazione di due unioni industriali distinte, una a Milano e una a Varese, quest’ultima diventata nel frattempo provincia. Parallelamente, per migliorare l’assetto organizzativo, veniva revocato il riconoscimento giuridico a diverse organizzazioni territoriali – in particolare a quelle dell’Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza – che furono così raggruppate nell’Unione provinciale milanese con sede nel Palazzo Turati in via Meravigli n. 9.

A gennaio del 1930, nell’Unione provinciale milanese erano rappresentate circa 8.300 aziende, per complessivi 340 mila dipendenti, raggruppate in 39 sezioni, suddivise, a loro volta, in 94 sottosezioni. A queste si andavano ad aggiungere le 2.200 imprese con 110 mila addetti che facevano parte del Consorzio industriali meccanici e metallurgici il quale, in virtù «dell’onorata tradizione e per le benemerenze acquisite», aveva mantenuto una vita autonoma all’interno dell’Unione. Ne facevano parte 10.550 imprese con oltre 450 mila lavoratori. Questi numeri confermavano l’assoluta importanza di Milano in campo associativo e, al tempo stesso, attribuivano al capoluogo lombardo quella funzione di “campo sperimentale” per le trasformazioni economiche e sociali del Paese. Per il Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai, le unioni dovevano «tendere logicamente a divenire un agile strumento della produzione», e questo nel quadro di quella collaborazione tra le varie forze produttive che il nuovo sistema corporativo perseguiva. In questa direzione andavano, per esempio, l’elargizione di contributi per la realizzazione di nuove case per operai e impiegati, nonché un più deciso sostegno dato alla formazione professionale a vari istituti tecnici di Milano e provincia. Proseguiva parallela anche l’attività sindacale, per esempio con la stipulazione del contratto per gli impiegati del settore chimico8.

A queste iniziative si aggiungeva nel 1929 la pubblicazione, in collaborazione con il Consorzio, della prima edizione dell’«Annuario industriale della provincia di Milano». Nel presentare la pubblicazione, il 7 settembre di quell’anno, il «Corriere della Sera» diceva di Milano che «chiamarla culla dell’industria e fulcro del commercio e dei traffici nazionali è affermare una solida realtà» e sottolineava il suo ruolo di “campo sperimentale” per tutti i fenomeni economici, sindacali e previdenziali9. Per fare un esempio, tra il 1928 e il 1929, durante la stipula di alcuni contratti collettivi a livello provinciale erano state inserite alcune parti innovative in termini di trattamento della manodopera che venivano riprese e inserite nei contratti conclusi da altre unioni provinciali.

Cfr. D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 55 ss.

Cfr. La potenza industriale della Provincia di Milano, in «Corriere della Sera», 7 settembre 1929, p. 5.

La crisi del 1929 colpisce l’Italia: il radicale intervento statale e le scelte sociali per i lavoratori

La crisi del 1929 avrebbe avuto importanti conseguenze anche per il nostro Paese e sarebbe penetrata attraverso le sue componenti finanziarie. Il crollo di Wall Street portava al blocco dei finanziamenti esteri all’economia italiana e di conseguenza tutte le grandi industrie e le banche si sarebbero trovate in crescenti crisi di liquidità. A questo seguivano il crollo dei valori azionari di circa il 39% e la forte discesa dei prezzi all’ingrosso. La disoccupazione aumentava da 300 mila a un milione di unità di cui 715 mila nell’industria, mentre la pressione fiscale era di gran lunga la più elevata di tutti i Paesi europei industrializzati.

A Milano le cose non andavano meglio e anche l’operatività dell’Unione appariva penalizzata dalle conseguenze dei controlli sempre più severi da parte del governo. In breve, si assisteva alla progressiva burocratizzazione delle sue funzioni e questo specie dopo che era stata resa obbligatoria l’iscrizione delle imprese alle varie associazioni di categoria.

Per ridurre le difficoltà legate alla situazione economica, in stretta collaborazione con il Consorzio degli industriali meccanici e siderurgici, venivano potenziati i cosiddetti “spacci Liverani” – oltre 600 tra Milano, Roma e la Lombardia – che prendevano il nome dal Segretario dell’Unione Francesco Armando Liverani, che li aveva lanciati nell’agosto del 1926 per offrire, a prezzi calmierati, generi di prima necessità. Proseguiva anche l’impegno in campo sindacale con la stipula o il rinnovo di importanti contratti collettivi. Nel dicembre del 1933, nella sede dell’Unione industriale, veniva annunciata la costituzione di 90 mutue aziendali destinate agli addetti dell’industria tessile che si andavano ad aggiungere alle oltre 260 già create e che tutelavano più di 300 mila lavoratori.

Intanto, a metà luglio del 1932, era scomparso il Presidente dell’Unione Carlo Tarlarini che molto aveva fatto per la crescita dell’associazionismo industriale, ricoprendo varie cariche tra cui la presidenza dell’organizzazione dei cotonieri e quella dell’Associazione fra gli industriali d’Italia per la prevenzione infortuni. Al suo posto veniva chiamato Felice Comi, «notissima personalità del mondo industriale lombardo» e Vicepresidente del Consorzio che, tuttavia, avrebbe ricoperto il nuovo incarico per poco più di un anno, fino alla sua morte, avvenuta nell’ottobre del 1933.

Da pochi mesi era stato costituito l’IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale, pensato per il salvataggio delle banche e delle aziende collegate. Nato come ente temporaneo – nel 1937 divenne permanente – l’IRI avrebbe assunto la proprietà di oltre il 20% dell’intero capitale azionario nazionale e sarebbe diventato di fatto il maggior imprenditore italiano con aziende, solo per citarne alcune, come l’Ansaldo, la Terni, l’Alfa Romeo, la SIP e la SME.

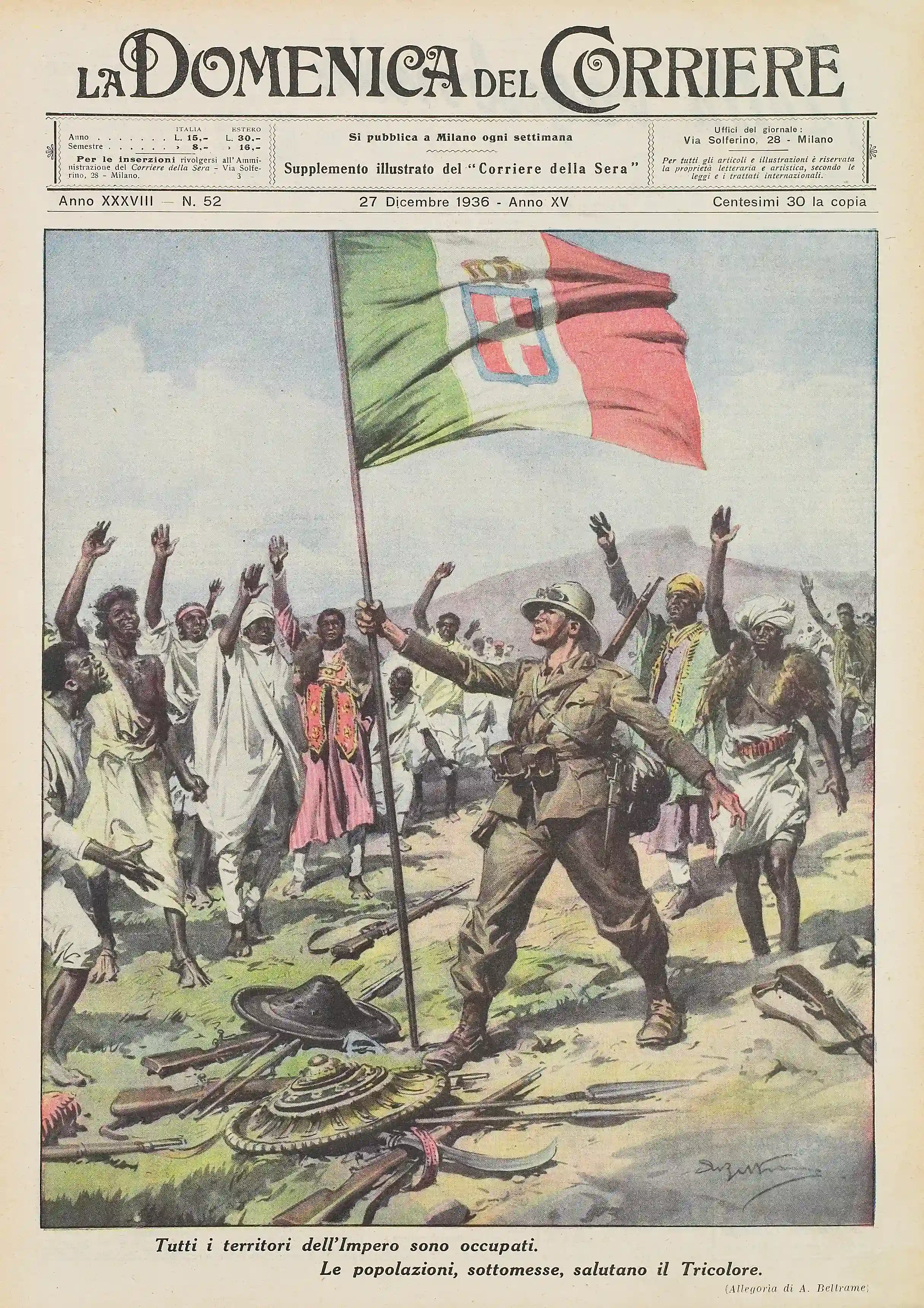

Nella stagione dell’Impero si accentuano protezionismo e sostegni ai settori per la guerra

Il 16 settembre 1934, il «Corriere della Sera» avvertiva: «Si cammina velocemente a Milano sulla strada del nuovo inquadramento corporativo»; citava «il lavoro febbrile nella sede di quel comando supremo delle forze industriali della provincia» e annunciava la nascita di 38 sindacati di categoria che rappresentavano 12 mila aziende con 350 mila dipendenti10. Le varie nomine venivano fatte per acclamazione e questo, per il nuovo Delegato confederale Liverani, era un segnale di entusiasmo e trasparenza. Nove giorni più tardi, tra alti “alalà” rivolti al Duce, s’insediavano i segretari dei sindacati, salutati dal Sottosegretario alle Corporazioni Bruno Biagi che rispondeva: «Non bisogna aver paura delle ombre», a chi si diceva preoccupato degli effetti che l’azione corporativa potesse avere sulle imprese.

Dopo essere rimasto sulla carta per circa otto anni, il Regio Decreto n. 1382 del 16 agosto dello stesso anno aveva dato, in pratica, via libera a un nuovo modello per le relazioni industriali. La nuova norma prevedeva il riordino degli Statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle associazioni a essa aderenti. A differenza del periodo precedente, le imprese erano obbligate a iscriversi sia all’Unione provinciale, sia al Sindacato di categoria, eliminando così la questione del “doppio inquadramento” tra imprese rappresentate e imprese associate, con le prime maggiori rispetto alle seconde. I compiti dell’Unione venivano, per così dire, ridimensionati. I rapporti con Roma venivano rafforzati, tanto che l’Unione milanese diventava di fatto un ufficio periferico della Confederazione industriale, con il compito di creare servizi comuni per i vari sindacati di categoria, diventati ora diramazioni locali delle federazioni di settore nazionali. Tra i compiti affidati all’Unione in ambito provinciale vi erano la stipula di contratti collettivi e di accordi economici di carattere generale, l’erogazione di servizi amministrativi a favore dei sindacati di categoria e la raccolta di dati statistici, mentre avrebbe continuato «a svolgere quella funzione educatrice e di propaganda [...] e a prestare la sua opera per lo studio dei problemi di carattere tecnico». Con il nuovo inquadramento, inoltre, entravano a far parte dell’Unione, presieduta dal marzo 1935 dall’industriale del settore cartario Franco Nodari, le categorie dei trasporti e della proprietà edilizia.

Cfr. Un limpido discorso dell’on. Biagi insedia i Direttori dell’Unione Industriali, in «Corriere della Sera», 25 settembre 1934, p. 7.

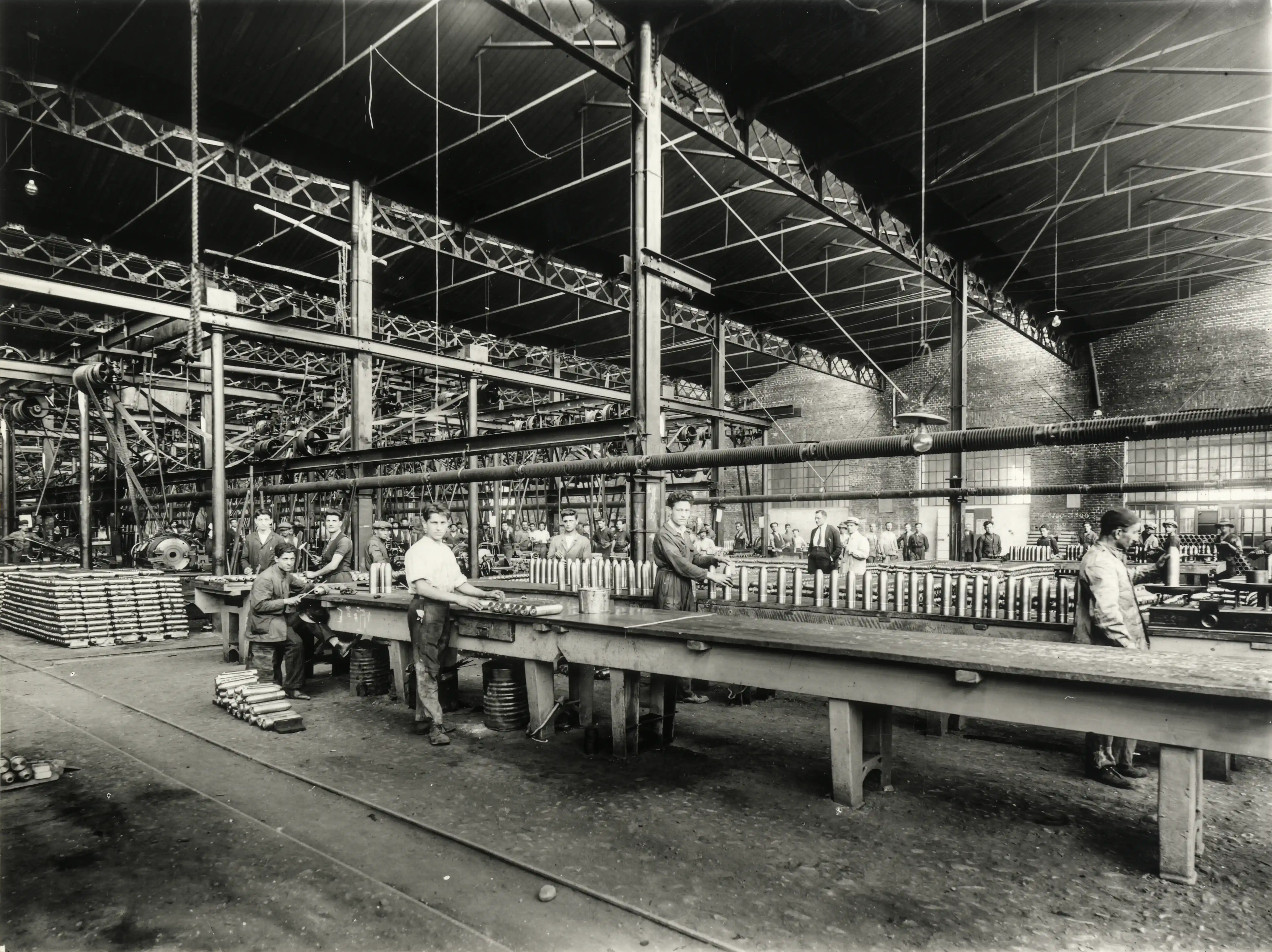

Lavorazione di proiettili alla Breda, Milano, 1914-1918. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.

Tra il 1934 e il 1935, l’attività associativa doveva affrontare con successo nuove questioni quali l’adozione della settimana di 40 ore e, soprattutto, il riassorbimento di oltre 18 mila disoccupati, per i quali venivano anche organizzati corsi di istruzione rapidi. A fronte della ripresa della corsa dell’inflazione, le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori si accordavano per ridurre salari e stipendi del 7%. La media delle retribuzioni nelle aziende milanesi sarebbe risultata sempre superiore a quella dei dati nazionali, sia per la più elevata qualificazione media della manodopera che per le forme d’incentivo legate ai cottimi11. Il 16 novembre del 1935, in una nota, l’Unione industriale milanese esprimeva piena solidarietà e appoggio alle autorità di governo in vista delle sanzioni decise dalla Società delle nazioni contro l’Italia per la conquista dell’Etiopia.

L’avventura etiopica avrebbe favorito la ripresa di alcuni settori dell’economia, in particolare quelli della meccanica e della siderurgia. Il regime virava decisamente verso una politica autarchica con un accentuato protezionismo e il diretto sostegno statale per le produzioni utili alla guerra. L’Unione non avrebbe fatto mancare il proprio appoggio sostenendo, a partire dal 1936, la creazione di consorzi tra industriali del medesimo comparto. Veniva anche organizzato un sistema di rilevazione statistica mensile allo scopo di individuare quali settori produttivi dovevano essere sostenuti con aiuti e incentivi. In generale, le sanzioni avrebbero finito per rinforzare la tendenza alla concentrazione industriale, finanziaria e territoriale. L’area del triangolo industriale avrebbe così raccolto quasi il 50% degli addetti all’industria, il 53,5% della potenza installata e il 64,5% del capitale azionario, di cui il 40% solo in Lombardia.

Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: Gli industriali in linea, 16 settembre 1934, p. 6; S.E. Biagi insedia i Direttori dei 38 Sindacati industriali di categoria, 29 settembre 1934, p. 1; Congedo, 29 dicembre 1934, p. 1.

E l’industria continua a produrre nonostante i disagi economici e i pesanti bombardamenti

Sfide ben maggiori avrebbero atteso l’Italia e la sua industria. Il crescere delle tensioni internazionali, lo scoppio del conflitto e i primi passi verso la mobilitazione bellica avrebbero reso indissolubile il legame delle federazioni di categoria e delle unioni provinciali, con le autorità statali. S’intensificarono i rapporti con l’alleato tedesco organizzando viaggi in Germania per operai o attraverso incontri tra delegazioni dei due Paesi12.

Nel settembre del 1940, quando ormai Milano aveva subito i primi attacchi aerei, l’Unione veniva chiamata a far parte della Commissione per la realizzazione di ricoveri antiaerei. Con l’inverno 1941 si entrò sempre più in una fase di economia di guerra e all’Unione spettò il compito di mettere d’accordo industriali e autorità sulla concessione di una razione supplementare – 300 grammi di pasta o riso – per i lavoratori adibiti ad attività usuranti. L’industria milanese, intanto, cominciava ad avvertire le prime difficoltà nel reperimento di materie prime e di carbone e, per garantire la regolarità della produzione bellica, iniziavano i primi contingentamenti.

Per lo stesso motivo veniva applicato il blocco dei licenziamenti, veniva limitato il consumo di energia elettrica e si trasferivano alcuni impianti dal Milanese verso altre parti della Lombardia, mentre l’Unione veniva incaricata di monitorare la situazione. Nel luglio del 1942, dopo essere intervenuta nella vertenza dei lavoratori dell’industria delle calze, l’Unione fu tra le istituzioni che inviarono 50 mila pacchi dono ai combattenti in Russia.

Cfr. Dodicimila industriali, mezzo milione di operai, in «Corriere della Sera», 21 settembre 1937, p. 4.

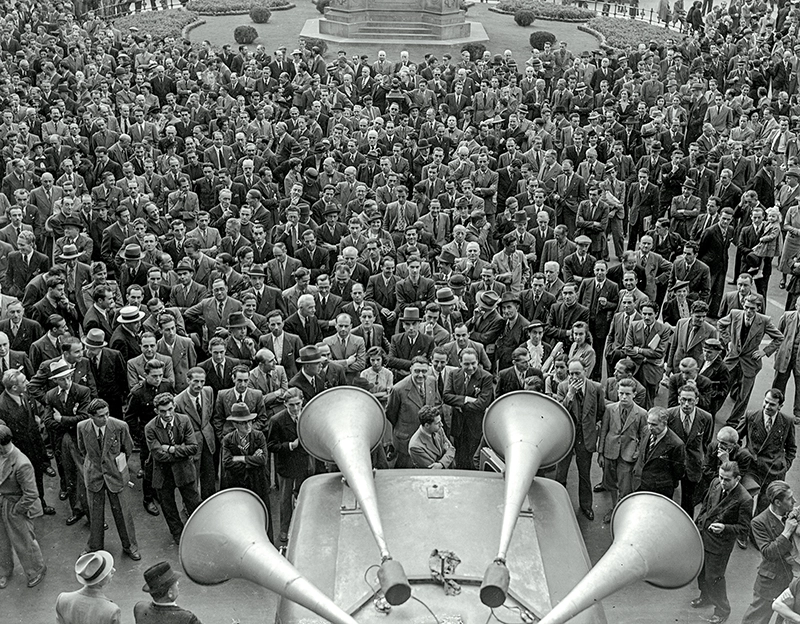

Folla in piazza della Scala a Milano ascolta un discorso diffuso da altoparlanti, luglio 1943. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

Pochi mesi più tardi, dopo aver collaborato per l’apertura di nuove mense aziendali – sarebbero diventate circa 2.500 in grado di assicurare quotidianamente dai 130 ai 150 mila pasti – l’Unione si trovò di fronte alla forte crisi degli approvvigionamenti di materie prime e di energia, tale da mettere in ginocchio diverse aziende. Nonostante la grave situazione, nel gennaio del 1943, il Prefetto di Milano, in visita alla sede dell’Unione, si felicitò per la «piena efficienza degli industriali» e per le 13.300 aziende iscritte insieme ai 2.300 dirigenti d’industria e agli 80 mila proprietari di fabbricati.

Nell’agosto del 1943, Milano veniva colpita da terribili bombardamenti che provocavano danni ingenti a diversi edifici, tra cui anche la sede di via Meravigli. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, le truppe tedesche occupavano il capoluogo e subito iniziavano le prime requisizioni di fabbriche di generi alimentari, distillerie e tabacchi. Nell’ottobre seguente, gli uffici dell’Unione – ospitati nella sede provvisoria di via Petrarca n. 20 – sarebbero stati impegnati, in seguito all’accordo raggiunto con il comando germanico, nell’emissione di due lasciapassare, rosa o giallo, da mostrare durante il coprifuoco.

Alla fine del maggio del 1944, gli industriali decisero il blocco dei licenziamenti sia per sostenere gli operai e le loro famiglie sia per evitare la deportazione di manodopera in Germania. Nei mesi seguenti, l’attività dell’Unione si sarebbe progressivamente ridotta fino a interrompersi del tutto.

Cucina della mensa degli operai della Società italiana Ernesto Breda, Sesto San Giovanni (MI), 1930-1940. Archivio Storico Fondazione ISEC, Fondo Breda.

“25 giugno 1945” è la rinascita dell’Associazione Industriale Lombarda

Il rarefarsi dell’attività non sarebbe coinciso con l’affievolirsi dello spirito associativo. Nel giugno del 1944, infatti, un ristretto numero di industriali iniziava a progettare la ricostituzione dell’Associazione, affidando a una consulta provvisoria - il cosiddetto “gruppo dei tredici” - il compito di formulare un nuovo schema organizzativo. Gli stessi imprenditori si sarebbero trovati il 29 aprile 1945, pochi giorni dopo la Liberazione di Milano, negli uffici della Falck in via Soncino per dare attuazione al progetto. Cesare Merzagora, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, nominava Giovanni Falck commissario straordinario. Come sede provvisoria, vista che quella di via Meravigli era inagibile, venne scelto l’ultimo piano del palazzo che ospitava il Banco di Roma in via della Posta, nel cuore di Milano. Si arrivava così alla mattinata del 25 giugno seguente, quando 54 soci fondatori sottoscrivevano l’Atto costitutivo dell’Associazione Industriale Lombarda, in sintesi Assolombarda. L’articolo 2 dello Statuto, approvato nella stessa occasione, stabiliva che potevano aderire all’Associazione tutte le imprese industriali della regione lombarda, mentre l’articolo successivo sottolineava come lo scopo della nuova organizzazione fosse “provvedere all’assistenza e alla tutela degli interessi delle aziende industriali in tutti i problemi sindacali e sociali” e di favorire lo sviluppo e il progresso industriale lombardo. Insieme a Milano, tra la tarda primavera e l’estate del ’45, riprendevano l’attività anche altre organizzazioni industriali provinciali tra cui quelle di Bergamo, Brescia e Legnano. Ricostituita l’associazione territoriale, toccava adesso ai diversi sindacati di categoria. Il primato spettava, già nel luglio successivo, all’organizzazione dei metalmeccanici, cui sarebbe seguita la nascita di 30 sindacati che riunivano quasi tutte le categorie produttive.

La prima grande questione da affrontare era la conta dei danni di guerra. Per Falck, primo Presidente di Assolombarda - così veniva chiamata l’Associazione dagli organi d’informazione del periodo - le industrie erano in grado di ripartire in breve tempo e, questo, nonostante i danni subiti a causa dei bombardamenti, della mancanza di materie prime, di carbone e di energia elettrica e della grave situazione di strade e ferrovie. Importante obiettivo militare, Milano aveva subito oltre cinquanta attacchi aerei che avevano distrutto o danneggiato migliaia di immobili, fra cui alcuni simboli della città, quali il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala e la vicina Galleria Vittorio Emanuele. Era andata meglio alle varie aree industriali per le quali non si registravano danni pesanti. Tra le imprese colpite c’erano l’Innocenti a Lambrate, la Caproni e l’aeroporto, l’Alfa Romeo e l’Isotta Fraschini, ma senza che per questo l’attività fosse mai stata interrotta.

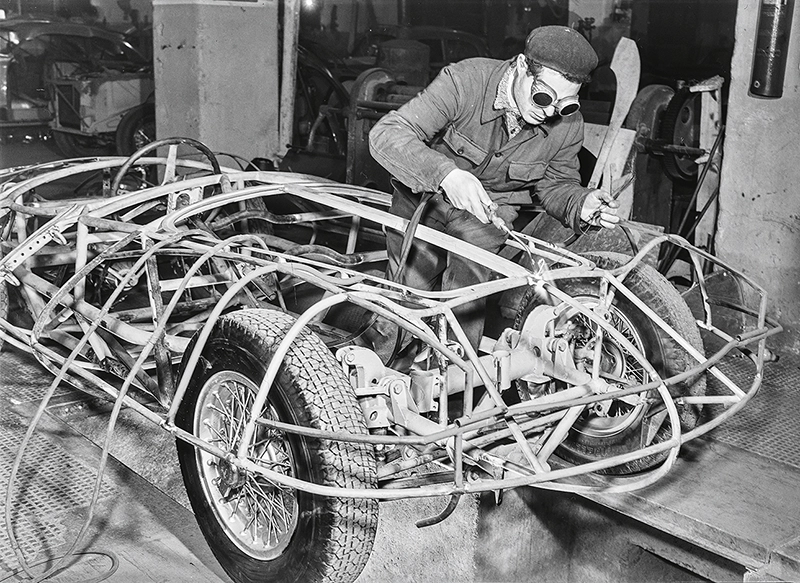

Un operaio in officina salda i tubolari del telaio del prototipo dell’Alfa Romeo C52 spider “Disco Volante”, 1952. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

Più urgenti risultavano essere i problemi legati al personale in esubero e al malcontento popolare per il forte aumento dei prezzi. Il contributo degli industriali fu davvero notevole rinunciando ai tagli ai dipendenti e, anzi, garantendo il livello salariale anche quando gli impianti non erano in funzione. Dal canto suo l’Associazione siglava con la parte sindacale accordi sull’indennità di contingenza, sulla revisione dei minimi retributivi e sulla perequazione di stipendi e salari. Lasciato alle spalle il periodo fascista, la grande novità era il ritorno a libere relazioni sindacali in un clima di collaborazione con gli Alleati, le autorità locali e le organizzazioni dei lavoratori. Il principio basilare che regolava il rapporto tra Associazione e imprese, inoltre, era molto semplice: nessuna distinzione tra grandi e piccole.

Intervento del Sindaco di Milano Antonio Greppi in piazza del Duomo, Milano, 1945. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

Nella seconda parte del 1945, l’attività associativa si concentrava sulla questione approvvigionamento e distribuzione di materie prime e sulla carenza di energia elettrica. In autunno, a fronte di una situazione alimentare sempre difficile, si chiese alle aziende di mantenere il servizio mensa “tanto nei riguardi della minestra calda, quanto del secondo piatto, ove esista” e di partecipare alla “Giornata di solidarietà popolare” invitando gli associati a versare in favore di disoccupati e senzatetto l’importo di un’ora di lavoro per ogni dipendente impiegato.

Un uomo legge un giornale seduto sulla base del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo, Milano, 1956. Archivio Fondazione Fiera Milano.

Il 1946 si apriva con la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 aprile, anche se veniva concesso alle imprese di licenziare gradualmente una percentuale di personale in esubero. Nel maggio del 1946, a riprova della grande attenzione degli industriali nei confronti della popolazione intera, veniva organizzata un’iniziativa con la quale le aziende furono invitate a versare 100 lire per ogni dipendente da far confluire in un fondo benefico13.

Cfr. D. Ferrari (a cura di), Quasi un secolo fa..., cit., pp. 155 ss. Sull’associazionismo industriale si veda anche il lavoro di L. Vidotto, L’organizzazione industriale lombarda..., cit.

Costruzione di alcune strutture presso il settore edilizia per la Fiera Campionaria di Milano del 1957. Archivio Fondazione Fiera Milano.

“Nuovo Risorgimento dell’economia” tra ricostruzione e severe manovre monetarie

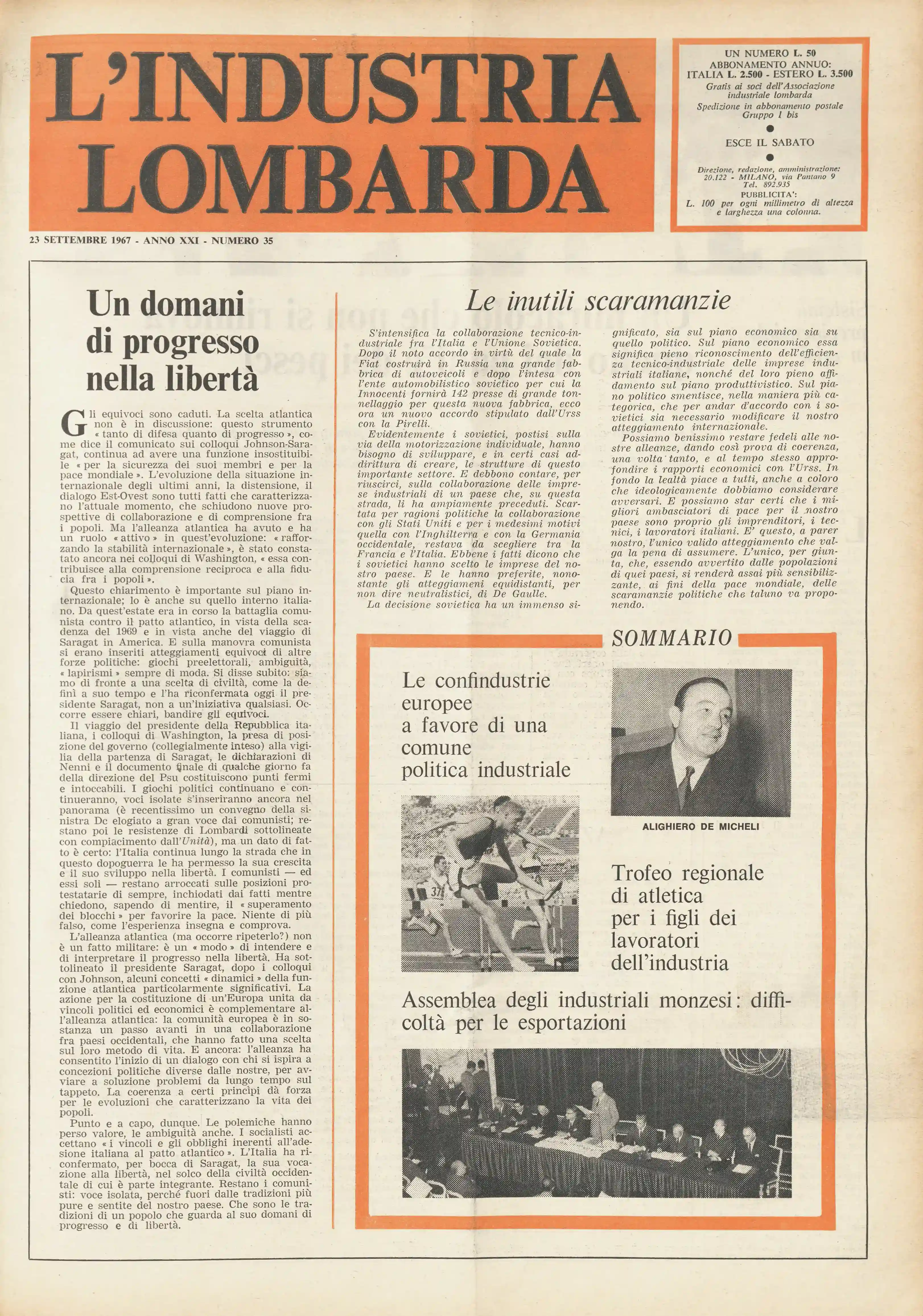

Il 20 luglio dello stesso anno, i pochi giornali in circolazione davano notizia dell’elezione del nuovo Comitato di presidenza di Assolombarda. Alighiero De Micheli, amministratore delegato del Lanificio di Somma Lombardo, nonché futuro Presidente di Confindustria dal 1955 al 1961, subentrava a Falck. Quest’ultimo, qualche tempo prima, aveva sottolineato come “attorno all’Associazione si è stretta la stragrande maggioranza delle aziende della nostra Provincia .... la nostra organizzazione potrà costituire un valido strumento fiancheggiatore degli sforzi che gli industriali dovranno compiere per la ripresa”. Danni a parte, la guerra aveva lasciato anche un’altra importante eredità. Lo sforzo bellico aveva portato a un forte aumento della capacità produttiva in diversi settori, tra i quali quello delle macchine utensili, dell’aeronautica, dei motori, dell’elettromeccanica. A questi, si aggiungevano il comparto della chimica, quello della gomma e dei derivati del petrolio e del carbone. Sarebbero stati questi i rami produttivi su cui si sarebbe basata la strategia di ricostruzione dell’industria italiana nel secondo dopoguerra.

A differenza di quanto avvenuto nel primo conflitto mondiale in cui si era puntato su una produzione di massa con tecnologie molto semplificate e spesso obsolete, la Seconda guerra mondiale avrebbe attribuito un ruolo decisivo ad armamenti molto complessi che richiedevano elevati standard di precisione e qualità in tutte le fasi del ciclo produttivo. Per questo, molte aziende avevano puntato sulla tecnologia e sulla professionalità degli operai; due aspetti che sarebbero tornati molto utili nel periodo successivo.

In questo dopoguerra, la vera questione diventava come evitare la paralisi produttiva acuita da un mercato quasi isolato dal contesto nazionale e internazionale e dall’aumento del tasso d’inflazione che indeboliva la lira. Se il risanamento della moneta nazionale era ormai improrogabile, a preoccupare l’Associazione era sempre la ricerca di quel particolare equilibrio tra imprenditori e masse operaie. Tra il 1945 e il 1947, venivano sottoscritti 23 grandi accordi con le rappresentanze del mondo del lavoro e siglata l’intesa per l’indennità di contingenza che aveva richiesto ben 18 riunioni. Intanto, nel settembre del 1946, sotto gli auspici di Confindustria, si era tenuto il primo convegno per la ricostruzione dell’industria, con la presenza di oltre mille congressisti. In autunno, in una Milano alle prese con la rimozione delle macerie, dove erano attivi oltre 200 cantieri, l’Associazione si appellava agli associati invitandoli a sottoscrivere il Prestito della Ricostruzione.

Interno del padiglione auto, avio, moto, ciclo alla Fiera Campionaria di Milano del 1955. Archivio Fondazione Fiera Milano.

I primi mesi del 1947 facevano registrare una certa ripresa, anche se non uniforme. Lo sblocco dei licenziamenti diventava motivo per diversi scioperi, tanto che il 24 ottobre una «moltitudine tumultuante» – come si legge tra le notizie di cronaca riportate dal «Corriere della Sera» del giorno seguente – faceva irruzione nella nuova sede dell’Associazione in via Torino n. 61, all’interno di Palazzo Casati Stampa. L’esigenza di trasferire gli uffici associativi in uno spazio più grande era la diretta conseguenza del forte aumento di nuove adesioni e del moltiplicarsi degli impegni associativi. Il 18 gennaio, intanto, era ripresa la pubblicazione del periodico «L’Industria Lombarda», con una tiratura di 7 mila copie.

Alla fine del 1947, l’Associazione Industriale Lombarda inquadrava 30 sindacati di categoria, e l’organizzazione interna era strutturata attraverso l’Ufficio di consulenza generale, quello per gli studi sul lavoro, l’Ufficio studi economici che raccoglieva i dati statistici nazionali e internazionali e, infine, quello per la consulenza fiscale. Il sodalizio era collegato alle consorelle di Monza, Legnano e Lodi nonché a diversi sodalizi di categoria, per un totale di 8.000 aziende associate con circa 450 mila dipendenti. La domanda di partecipazione trovava conferma nella grande adesione – oltre 2.400 partecipanti – al primo convegno organizzato dall’Associazione il 4 marzo 1948, per discutere dei principali problemi del periodo: la questione salariale, l’intervento dei poteri pubblici nella vita economica e la previdenza sociale14.

Veniva invocato un «nuovo Risorgimento dell’economia» ma, nel frattempo, gli industriali si dovevano confrontare con gli effetti della complessa manovra monetaria – la cosiddetta “Linea Einaudi”, dal nome dell’allora Ministro delle Finanze e futuro Presidente della Repubblica Luigi Einaudi – che provocava una battuta d’arresto nella ripresa produttiva e il riavvio della protesta operaia che sfociava in un rapido aumento delle vertenze sindacali. Di queste ultime, l’Associazione ne discuteva oltre un migliaio, e arrivava alla firma, dopo ben 16 mesi di trattative, del nuovo contratto dei metalmeccanici che, nella sola provincia di Milano, interessava 1.800 aziende e 150 mila lavoratori15.

Si vedano gli articoli pubblicati in «L’Industria Lombarda»: L’assemblea dell’Associazione Industriale Lombarda, 25 gennaio 1947, p. 1; Organizzazione orizzontale o verticale? Scopi e struttura delle associazioni industriali, 8 febbraio 1947, p. 1; Assemblea dell’Assoc. Ind. Lombarda, 5 luglio 1947, p. 1; La situazione economico-finanziaria nella relazione del Dott. De Micheli, 20 dicembre 1947, p. 1. Si veda anche la relazione del Presidente all’Assemblea Straordinaria, 24 gennaio 1947 e quella del 1° luglio 1947 (Archivi Assolombarda), e l’articolo Un appello al Governo perché rianimi l’iniziativa privata pubblicato sulle pagine del «Corriere d’Informazione», 21 marzo 1946, p. 2.

Sul periodo post-ricostruzioni, si veda quanto apparso in «L’Industria Lombarda»: L’E.R.P. è un programma economico e non una alleanza di natura politica, 31 gennaio 1948, p. 1; I problemi industriali sono i problemi dell’Italia, 6 marzo 1948, p. 1; Il “Piano Marshall entrato in funzione”, 17 aprile 1948, p. 1; Chiusa la fase più aspra del dopoguerra psicologico, 28 maggio 1949, p. 1; Gli industriali della Lombardia riuniti in assemblea hanno confermato la coscienza della loro funzione di classe dirigente, 8 aprile 1950, p. 1. Sempre sul tema della ricostruzione, si vedano gli Atti del primo Congresso dell’Associazione Industriale Lombarda. Milano, 4-5 marzo 1948, Grafiche Stucchi, Milano [1948].

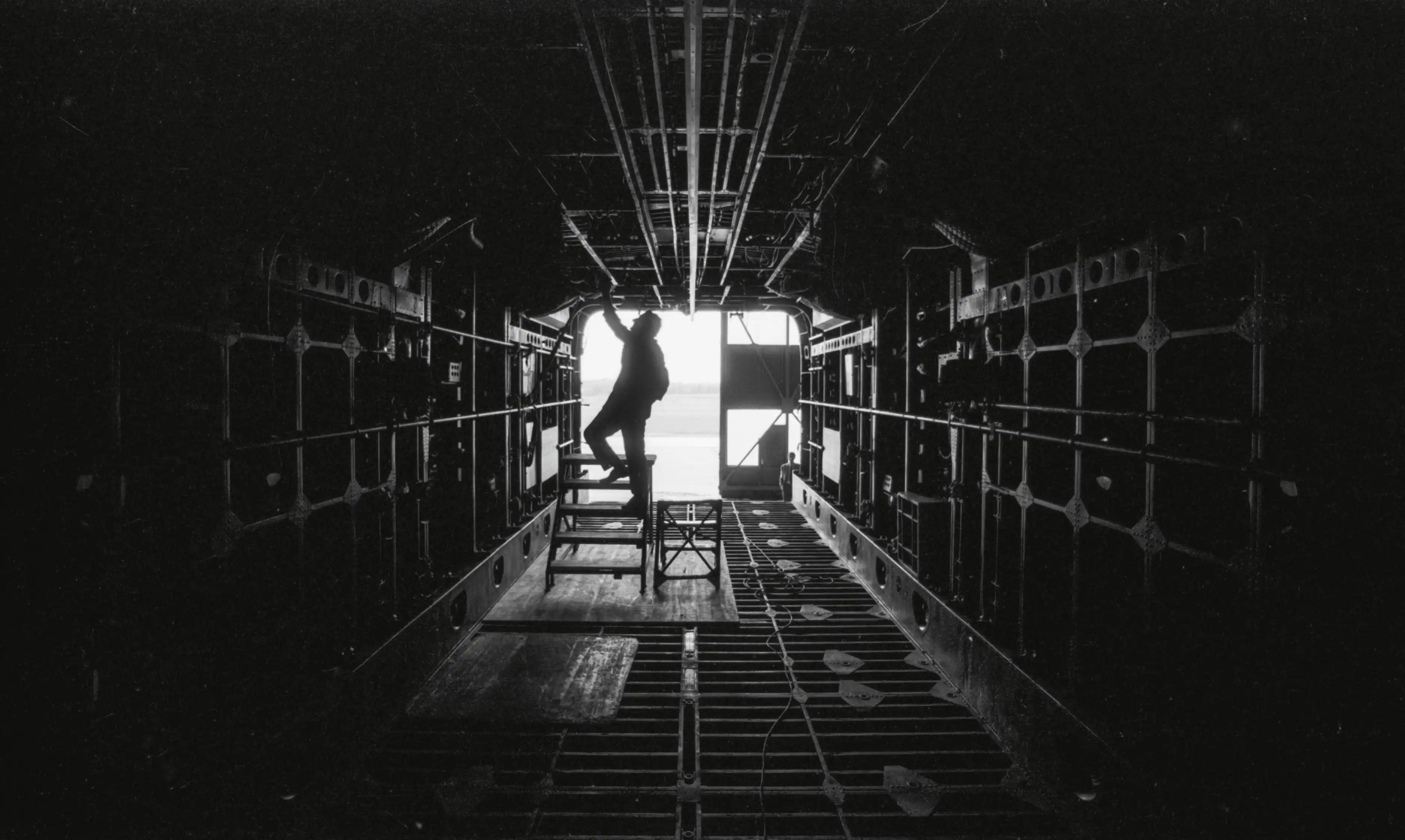

Cerimonia di consegna delle navi USA alla Marina italiana, Brindisi, 7 dicembre 1951. Archivio ANSA.

Gli effetti del Piano Marshall e il lento ritorno alla normalità, ma restano alte le tensioni sociali

Poco dopo le ore 13 del 23 luglio 1946, un bimotore Douglas era atterrato all’Aeroporto Forlanini. Ne era sceso, accolto dal Sindaco Antonio Greppi e dal Presidente di Assolombarda De Micheli, l’ex Sindaco di New York, Fiorello La Guardia, da poco nominato Direttore dell’UNRRA – United Nation Relief and Rehabilitation Administration. Prima di ripartire per Roma alle 16.30, La Guardia aveva visitato le Acciaierie Falck e la Breda, per poi essere ricevuto a Palazzo Marino per un breve rinfresco e salutato anche da Arturo Toscanini16.

A questo primo e fugace contatto con il mondo americano ne sarebbero seguiti altri in occasione dell’attuazione del cosiddetto Piano Marshall annunciato nel giugno del 1947. Gli aiuti provenienti dagli Stati Uniti – come sottolineava il Presidente De Micheli nel corso dell’Assemblea del 6 luglio 1948 – sarebbero stati decisivi per la realizzazione di opere pubbliche come acquedotti, strade, ferrovie, e soprattutto per ricostruire i quasi 3 milioni di vani distrutti sui 34 milioni esistenti prima della guerra. I generosi aiuti americani impattavano in maniera positiva pure sull’andamento della produzione industriale, anche se non ancora ritornata ai livelli prebellici. Fatto 100 l’indice medio produttivo per il 1938, infatti, si aveva 80 per il 1947 e 87 per l’anno successivo.

Seppur lentamente, Milano si stava riprendendo e questa voglia di ripresa era stata testimoniata, nel giugno dell’anno prima, dall’inaugurazione della prima Fiera Campionaria del dopoguerra, vero e proprio simbolo dell’operosità del capoluogo lombardo. Le principali questioni sul tappeto – come ricordava De Micheli di fronte all’Assemblea Generale del 6 luglio 1948 – erano: il personale in esubero rispetto al fabbisogno, il basso rendimento del lavoro (circa il 65-70% rispetto a prima del conflitto), i salari troppo alti e l’eccessivo peso degli oneri previdenziali che superavano il 30% del totale delle retribuzioni ed erano i più alti nell’Europa occidentale. Lo sblocco dei licenziamenti, decisivo per la definitiva ripresa, diventava occasione per scioperi e proteste da parte operaia. Le agitazioni scoppiate in molte aziende – tra cui la Motta, la Breda e la Marelli – costavano la perdita di 65 milioni di ore di lavoro a livello nazionale ma si concludevano tutte allo stesso modo, con tagli al personale e riduzione di orario.

Cfr. 3 ore milanesi di La Guardia, in «Corriere d’Informazione», 25 luglio 1946, p. 1, e La prima giornata del Convegno per la ricostruzione industriale, in «Corriere della Sera», 15 settembre 1946, p. 2.

Operai dello stabilimento Guzzi al lavoro sui cerchioni delle motociclette, Mandello del Lario (LC), 1950. Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

Sotto accusa, in questo periodo, l’azione del governo. Per gli industriali lombardi, infatti, l’esecutivo sembrava muoversi a tentoni senza coordinamento e senza una chiara direttiva di politica economica in grado di assecondare la formazione del risparmio e sostenere l’iniziativa privata. «È un delitto pensare che l’economia sia subordinata a preoccupazioni politiche o, peggio ancora, alla demagogia», sosteneva De Micheli nella sua relazione del 1949. Ancora in quella dell’anno seguente, non mancavano critiche all’operato governativo. La riforma fondiaria veniva definita una “doccia scozzese” perché rischiava di deprimere il settore agricolo; il blocco degli affitti mortificava capitali e rendite e la nominatività dei titoli azionari veniva vista come un autentico spauracchio. Anche il giudizio sulla politica fiscale era assai negativo: «il fiscalismo pare consideri il profitto un illecito da perseguitare», affermava il Presidente di Assolombarda nel corso dell’Assemblea del 4 aprile 1950. Nel suo discorso si sottolineava il valore politico, e non economico, della lira e la necessità per le aziende di una maggiore libertà organizzativa.

A due anni dall’avvio del Piano Marshall, nella primavera del 1950, il bilancio si poteva dire positivo. Oltre all’arrivo di cibo e medicinali, le province lombarde avevano ricevuto 11 miliardi di lire per la realizzazione di opere pubbliche, il ripristino di linee ferroviarie e il sostegno all’agricoltura, mentre le aziende avevano ricevuto in prestito ben 25 miliardi. Per Assolombarda, questi soldi sarebbero dovuti servire soprattutto al rinnovo degli impianti obsoleti e lo Stato avrebbe dovuto agevolare questo passaggio.

Il 1950 segnava anche un chiaro aumento della conflittualità operaia, con una perdita di ore di lavoro stimata, nella sola Lombardia, intorno ai 10 milioni, 2 in più rispetto all’anno precedente. L’attività dell’Associazione in campo sindacale rappresentava sempre il primo impegno per la sede milanese attraverso la partecipazione alle più importanti trattative a livello nazionale. Parecchie novità anche in altri settori d’attività. Venivano organizzate le prime colonie marine e montane, prendeva avvio la pubblicazione della «Rassegna stampa estera», distribuita a tutti i soci, e la ripresa della stampa dell’«Annuario industriale della provincia di Milano», largamente diffuso in Italia e all’estero. Il Piano INA-Casa, ideato nel 1949 dall’allora Ministro del Lavoro Amintore Fanfani, trovava largo consenso in Assolombarda, che sosteneva anche la creazione della Domus Ambrosiana, un’iniziativa voluta dall’Arcivescovo di Milano allo scopo di costruire abitazioni per i tanti senzatetto.

Verso la stabilità: retribuzioni migliori, scala mobile e prime aperture dell’economia

L’improvviso scoppio del conflitto coreano nel giugno del 1950 pareva interrompere il graduale ritorno alla normalità. I primi effetti furono una minore disponibilità di materie prime, un generale aumento dei prezzi e, in molti Paesi, l’avvio di programmi di riarmo, l’applicazione di tutta una serie di misure intese a regolamentare la produzione e, infine, il parziale ripristino delle restrizioni agli scambi internazionali che erano state da poco eliminate. Una volta riassorbite le tensioni internazionali, la situazione interna tornava più tranquilla con un deciso calo, tra il 1951 e il 1952, degli scioperi, nonostante alcuni gruppi di sinistra tentassero di minare l’equilibrio con nuove organizzazioni di lotta che utilizzavano sigle come: “comitati sindacali di fabbrica”, “brigate dei costruttori”, “pionieri del partito” o “collettori di fabbrica”.

La creazione della Cassa del Mezzogiorno veniva vista con favore, come del resto l’avvio del processo di integrazione europea a fronte del crescere di certi nazionalismi economici, «che mai come oggi devono impensierirci» (De Micheli, relazione presentata all’Assemblea Generale dell’8 aprile 1952).

Sempre in quel periodo si erano chiusi tre importanti capitoli: la rivalutazione delle retribuzioni in base alle qualifiche professionali, il ripristino della scala mobile e, infine, la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per motivi individuali. Su alcune scelte del governo, il giudizio rimaneva estremamente negativo. L’aumento degli oneri previdenziali e la riforma dell’assicurazione di anzianità e d’invalidità, per cui era stato redatto un opuscolo esplicativo che ne spiegava la forte incidenza sul costo del lavoro, faceva esclamare a De Micheli nella sua relazione presentata all’Assemblea Generale dell’8 aprile 1952: «Nel vasto campo della previdenza sociale appare invece obliterato ogni freno e ogni prudenza», mentre in campo fiscale vigeva «un generico pregiudizio contro la ricchezza e contro chi, a prezzo di rischi e sacrifici, è riuscito a realizzare le proprie iniziative».

Nella stessa relazione, il Presidente rifletteva sul principio che doveva ispirare l’azione associativa. Rispetto al 1945, nulla era cambiato, e la formula era rimasta la stessa: «Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita di tutta la popolazione poiché il benessere degli uni è legato al benessere degli altri». La condizione fondamentale per raggiungere tale risultato era l’incremento del reddito nazionale, ottenibile attraverso l’aumento della produzione. Occorreva però superare ogni accomodamento tra realtà e soluzioni politico-economiche: «Ci avvicineremo tanto più al bene comune quanto più, avendo ripugnanza per il compromesso, ci imporremo il rispetto della verità». La critica al governo, «mai cieca né soprattutto faziosa», non era mai un’opposizione aprioristica, bensì voleva essere un freno e uno stimolo per chi gestiva il Paese. Si sarebbe dovuto, insomma, lottare contro tutto quello che frenava l’iniziativa privata «la quale rappresenta per noi la fonte insostituibile di ricchezza e di progresso per la Nazione».

Negli anni seguenti, si sarebbe registrato un sensibile calo delle vertenze sindacali. Risolti i due maggiori problemi, ossia il ridimensionamento degli organici in relazione alle esigenze produttive e il generale miglioramento delle condizioni di lavoro, si creava un sostanziale clima di collaborazione con le organizzazioni operaie, tanto che, nel 1955, le ore di lavoro perse sarebbero state poco meno di 600 mila. A questo proposito, nel corso della sua ultima relazione all’Assemblea, il 9 maggio 1955, il Presidente De Micheli sottolineava come la nuova armonia salariale «era anche la riprova che il contrasto tra capitale e lavoro era facilmente componibile con reciproca soddisfazione. L’affermazione di un inseparabile potere di attrazione dell’ideologia comunista presso i lavoratori italiani si era rilevata, ancora una volta, palesemente non vera».

Terminato nel 1953 il conflitto coreano, l’economia tornava a crescere grazie anche al contributo del settore secondario. Le principali caratteristiche dell’industria nazionale dell’epoca erano il crescente e rapido grado di apertura dell’economia italiana nei confronti delle economie occidentali, la forte presenza dell’impresa pubblica nei settori industriali di base e nell’intero sistema creditizio, le produzioni “pesanti” poco concorrenziali a confronto di altri Paesi e, infine, il costo del lavoro generalmente più contenuto, oltre a una forte disoccupazione in certe aree. Il divario economico tra Nord e Sud rimaneva sempre rilevante e, tra le regioni più avanzate, la Lombardia confermava il proprio primato. Nel 1954, per esempio, il reddito pro capite lombardo era di 299 mila lire contro le 188 mila della media italiana.

Si vedano le relazioni del Presidente De Micheli presentate all’Assemblea Generale nel periodo 1948-1953 (Archivi Assolombarda, Relazioni del Presidente all’Assemblea Generale). Si vedano anche questi articoli apparsi sul «Corriere della Sera»: Centoundici miliardi spesi per la ricostruzione in Lombardia, 7 novembre 1952, p. 2; L’industria vuol collaborare coi governanti e coi lavoratori, 1° aprile 1953, p. 2; Dieci anni di attività dell’Associazione Industriale Lombarda, 10 maggio 1955, p. 2.

Scooter Lambretta e Vespa in piazza Diaz a Milano, anni Cinquanta. Fondazione Pirelli.

Nella stessa relazione, il Presidente rifletteva sul principio che doveva ispirare l’azione associativa. Rispetto al 1945, nulla era cambiato, e la formula era rimasta la stessa: «Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita di tutta la popolazione poiché il benessere degli uni è legato al benessere degli altri». La condizione fondamentale per raggiungere tale risultato era l’incremento del reddito nazionale, ottenibile attraverso l’aumento della produzione. Occorreva però superare ogni accomodamento tra realtà e soluzioni politico-economiche: «Ci avvicineremo tanto più al bene comune quanto più, avendo ripugnanza per il compromesso, ci imporremo il rispetto della verità». La critica al governo, «mai cieca né soprattutto faziosa», non era mai un’opposizione aprioristica, bensì voleva essere un freno e uno stimolo per chi gestiva il Paese. Si sarebbe dovuto, insomma, lottare contro tutto quello che frenava l’iniziativa privata «la quale rappresenta per noi la fonte insostituibile di ricchezza e di progresso per la Nazione».

Negli anni seguenti, si sarebbe registrato un sensibile calo delle vertenze sindacali. Risolti i due maggiori problemi, ossia il ridimensionamento degli organici in relazione alle esigenze produttive e il generale miglioramento delle condizioni di lavoro, si creava un sostanziale clima di collaborazione con le organizzazioni operaie, tanto che, nel 1955, le ore di lavoro perse sarebbero state poco meno di 600 mila. A questo proposito, nel corso della sua ultima relazione all’Assemblea, il 9 maggio 1955, il Presidente De Micheli sottolineava come la nuova armonia salariale «era anche la riprova che il contrasto tra capitale e lavoro era facilmente componibile con reciproca soddisfazione. L’affermazione di un inseparabile potere di attrazione dell’ideologia comunista presso i lavoratori italiani si era rilevata, ancora una volta, palesemente non vera».

Terminato nel 1953 il conflitto coreano, l’economia tornava a crescere grazie anche al contributo del settore secondario. Le principali caratteristiche dell’industria nazionale dell’epoca erano il crescente e rapido grado di apertura dell’economia italiana nei confronti delle economie occidentali, la forte presenza dell’impresa pubblica nei settori industriali di base e nell’intero sistema creditizio, le produzioni “pesanti” poco concorrenziali a confronto di altri Paesi e, infine, il costo del lavoro generalmente più contenuto, oltre a una forte disoccupazione in certe aree. Il divario economico tra Nord e Sud rimaneva sempre rilevante e, tra le regioni più avanzate, la Lombardia confermava il proprio primato. Nel 1954, per esempio, il reddito pro capite lombardo era di 299 mila lire contro le 188 mila della media italiana17.

Si vedano le relazioni del Presidente De Micheli presentate all’Assemblea Generale nel periodo 1948-1953 (Archivi Assolombarda, Relazioni del Presidente all’Assemblea Generale). Si vedano anche questi articoli apparsi sul «Corriere della Sera»: Centoundici miliardi spesi per la ricostruzione in Lombardia, 7 novembre 1952, p. 2; L’industria vuol collaborare coi governanti e coi lavoratori, 1° aprile 1953, p. 2; Dieci anni di attività dell’Associazione Industriale Lombarda, 10 maggio 1955, p. 2.

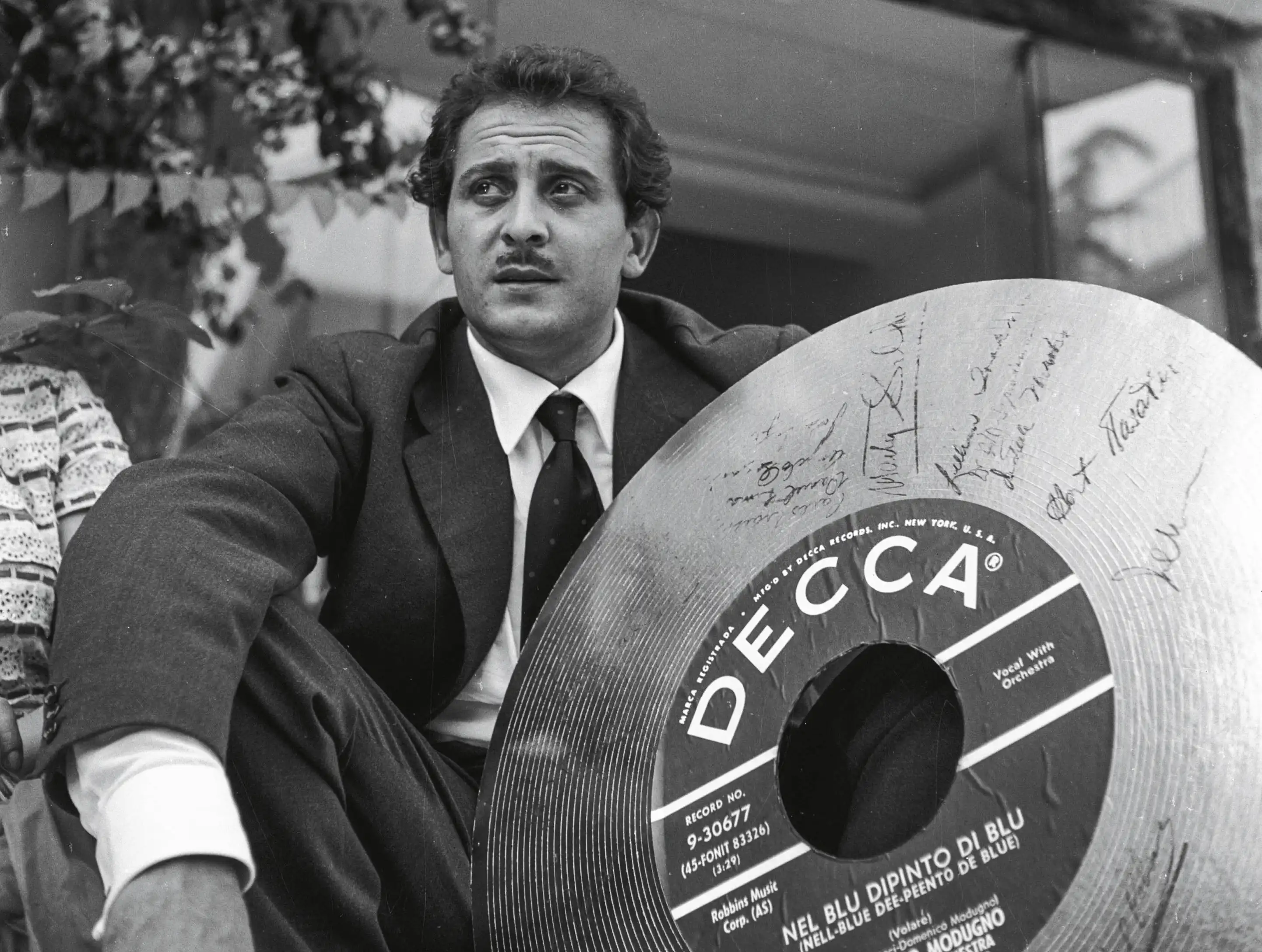

Crescono produzione e consumi, la lira vince l’Oscar delle valute e la fiducia fa cantare Volare

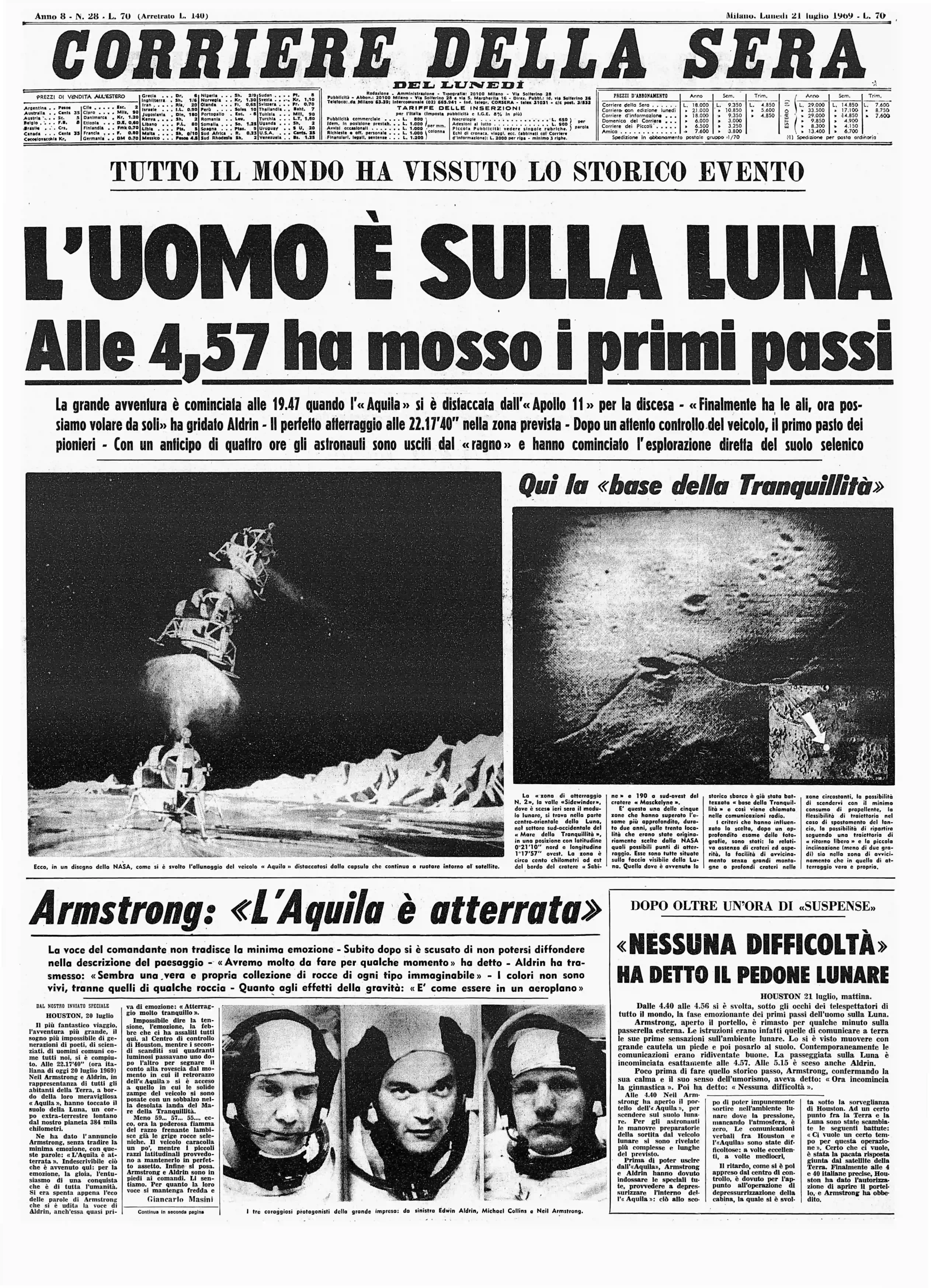

Si erano poste le basi per l’avvio di un periodo di forte crescita, caratterizzato da un aumento del prodotto interno lordo, dal 1954 al 1963, di quasi il 6% annuo, con un picco del 8,3% nel 1961. Era il “miracolo economico”, una fase straordinaria, capace di trasformare il Paese non solo in termini economici, ma anche sul piano sociale. Al Festival di Sanremo del 1958, Domenico Modugno cantava Volare (Nel blu dipinto di blu) e forse la sensazione era proprio questa. Gli italiani iniziavano ad andare in vacanza d’estate, nelle case arrivavano la televisione e gli elettrodomestici e si iniziava a parlare di motorizzazione di massa: a due e quattro ruote. La Vespa e la Lambretta vendevano milioni di esemplari, il “cinturato Pirelli” era lo pneumatico di maggior successo e, nel luglio del 1957, veniva presentata una delle auto più iconiche di sempre: la Nuova 500. E ancora, nel dicembre 1961, il «Corriere della Sera» avrebbe scritto che per il Natale di quell’anno erano pronti «600 metri cubi di biglietti da diecimila».

«Un intreccio virtuoso di fattori economici e sociali» – come ha scritto Antonio Calabrò – contribuiva a trainare la forte crescita dei consumi. Protagonista di questa fase non era solo il settore privato, ma anche la politica governativa che supportava la funzione espansiva della spesa pubblica e, al contempo, spingeva l’industria pubblica attraverso l’IRI e l’ENI18. Se il primo agiva più da sostegno al sistema industriale pubblico, l’Ente nazionale idrocarburi – nato nel febbraio del 1953 – era interprete «dei tentativi di modifica degli assetti economici e di potere, contro mondi industriali chiusi e monopoli aziendali. Una spinta modernizzatrice accelerata, importante in un Paese che non aveva norme antitrust e moderna cultura di mercato ben regolato». Fondamentale, in questo, il ruolo avuto dal Presidente ENI, Enrico Mattei, che avrebbe subito compreso che l’Italia doveva ricercare la propria autonomia energetica per non dipendere, per le forniture di petrolio e metano, dal cartello delle “sette sorelle”, le multinazionali petrolifere. In pochi anni, grazie a massicci investimenti – soltanto tra il 1959 e il 1960 superavano i 69 miliardi di lire di cui 6 per iniziative all’estero – ENI dotava il Paese di una rete di gasdotti e di distributori di benzina, costruiva il nuovo petrolchimico di Ravenna e procedeva al salvataggio di diverse imprese, tra cui la Nuovo Pignone di Firenze e la vicentina Lanerossi.

Cfr. Antonio Calabrò, Le radici forti di una storia economica nel cuore dell’Europa, in AA.VV., Storie del Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia, a cura della Fondazione Pirelli, Marsilio, Venezia 2020, pp. 21-27.

Folla in piazza del Duomo, Milano, 1961. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.

Il futuro continuava a sembrare roseo ma, in realtà, alcune nubi stavano comparendo all’orizzonte. Nello stesso anno, infatti, si era rotto l’incantesimo della stabilità della lira, un vero vanto dell’economia nazionale che aveva fruttato elogi da tutto il mondo e perfino l’Oscar della moneta più stabile attribuito nel 1960 dal prestigioso «Financial Times».

In questa fase, il ruolo propulsivo dell’industria era determinante nel sostenere il “boom economico” specie in un quadro generale contraddistinto da una domanda in aumento, dai mercati in rapida espansione e da una bassa conflittualità.

Il cantante Domenico Modugno, vincitore dell’ottava edizione del Festival di Sanremo con la canzone Nel blu dipinto di blu. Archivio ANSA.

Sul versante associativo, si concludeva l’era De Micheli, chiamato a Roma alla presidenza di Confindustria, e al suo posto veniva eletto Furio Cicogna, Presidente della Châtillon e Consigliere delegato Italrayon e Italviscosa, nonché presente nei consigli di amministrazione della Edison e della Cartiera Burgo, e Presidente della Federazione italiana rugby. La continuità di pensiero con il suo predecessore era chiara, a cominciare dalla difesa del sistema privatistico. Nel suo discorso d’insediamento, il 16 aprile 1956, Cicogna criticava l’intervento statale che definiva “antieconomico” e incapace di promuovere un sistema meritocratico invece di uno in senso opposto che garantisse il lavoratore contro ogni rischio. Lo Stato, poi, offrendo ai risparmiatori impieghi al tasso medio del 5-6% con titoli al portatore, limitava di fatto le opportunità e la convenienza di investire nel settore privato. In ultimo, le aziende statali e parastatali erano l’emblema della concorrenza antieconomica, il cui peso finiva per cadere anche sulle spalle delle imprese private, soffocate da un eccessivo carico fiscale e vittime di continue adozioni di provvedimenti che aumentavano i costi aziendali.

Vigile di Milano “ghisa” in attesa della metro della linea Uno, 1965. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.

Il nuovo Presidente analizzava due importanti questioni che stavano emergendo in questi anni. La prima riguardava il pericolo che veniva dai propugnatori del sindacalismo aziendale che voleva anteporsi – come sarà evidente in seguito – alla tradizionale azione sindacale su più livelli. La seconda si rifaceva a una visione di un mondo in «violento, rapido cambiamento, spinto verso nuove possibilità da un progresso tecnico inarrestabile», secondo la quale proprio la crescente importanza della tecnologia rendeva necessaria una maggiore formazione di capitali e la creazione di strumenti in grado di sostenere le aziende.

In campo sindacale, oltre alle vertenze a livello locale e privato, Assolombarda, grazie alla grande esperienza acquisita nel tempo, si confermava tra i maggiori attori nella discussione dei problemi del lavoro a livello nazionale. Importanti, infatti, si rivelavano l’indagine sull’assenteismo avviata nel 1953 e l’applicazione degli accordi per la scala mobile, lo strumento automatico di regolazione del rapporto salariocosto della vita. Nel 1958, Assolombarda rappresentava direttamente 3.781 aziende con 315.592 lavoratori e, insieme alle organizzazioni collegate, 6.989 imprese con 422.702 dipendenti. Negli ultimi quattro anni erano state trattate 6.822 vertenze sindacali, di cui 2.675 individuali e 501 collettive, più un numero imprecisato di casi di licenziamento. Si calcolava che, per seguire la parte sindacale, gli uffici erano stati impegnati per una media di 15 riunioni al giorno.

L’organizzazione interna dell’Associazione si era andata ulteriormente strutturando attraverso la nascita, nel 1955, dell’Ufficio sviluppo – dagli anni Sessanta trasformato in Ufficio inquadramento sviluppo – con il compito di gestire i rapporti con le imprese associate e di svolgere un’azione di propaganda attraverso le visite aziendali e l’invio di materiale pubblicitario19.

Si vedano le relazioni del Presidente all’Assemblea Generale per gli anni 1952-1957 (Archivi Assolombarda).

Il Trattato di Roma per la CEE fa aprire i mercati, è tempo di investire nella formazione

Tra i temi del periodo, la firma del Trattato di Roma nel marzo del 1957 e la conseguente creazione della Comunità Economica Europea (CEE) avrebbero richiesto un robusto sforzo da parte dell’Associazione, specie in favore delle piccole e medie aziende potenzialmente più impreparate di fronte a una novità di tale portata. Indagini conoscitive sulle altre nazioni aderenti, corsi di lingue straniere e consulenza sulla vendita e sulla propaganda erano tra le nuove attività avviate dall’organizzazione imprenditoriale. Ben più probante sul piano intellettuale e giuridico sarebbe risultata la causa intentata al Tribunale di Milano sulla costituzionalità del provvedimento di sganciamento da Confindustria per le imprese a partecipazione statale. La questione aveva suscitato accese discussioni e dibattiti che, in pratica, vertevano su quelli che dovevano essere i limiti di uno Stato produttore e i criteri con cui dovevano essere gestite le aziende.

Assolombarda era convinta non solo della loro scarsa economicità, ma anche del fatto che operassero non a parità di condizioni rispetto alle imprese private e che ci fosse troppa subordinazione politica. Allo scopo, l’Associazione pubblicava uno studio basato sugli indici di efficienza applicati ad aziende di vari settori – elettrico, meccanico, siderurgico, telefonico ecc. – raggruppate all’interno del gruppo IRI. La stragrande maggioranza di esse operava in condizioni di chiara inefficienza e solo alcune alchimie contabili mitigavano l’amara realtà. Alcune aziende si erano potute difendere dall’influenza politica grazie alla loro appartenenza a Confindustria e perché i loro capi erano di formazione privata. L’ultimo aspetto riguarda la supposta maggiore eticità dell’impresa pubblica rispetto a quella privata, ma per il Presidente Cicogna la vera questione era un’altra, e la riassumeva con una semplice domanda: «L’impresa pubblica è veramente capace di gestione economica?»20.

Si vedano le relazioni del Presidente Furio Cicogna del 28 marzo 1958 e 7 aprile 1959 (Archivi Assolombarda).

Nel gennaio del 1960, la Corte Costituzionale aveva dato ragione allo Stato, ma la sentenza riportava che lo sganciamento da Confindustria non avrebbe avuto effetto automatico bensì subordinato alla manifestazione di volontà delle aziende interessate.

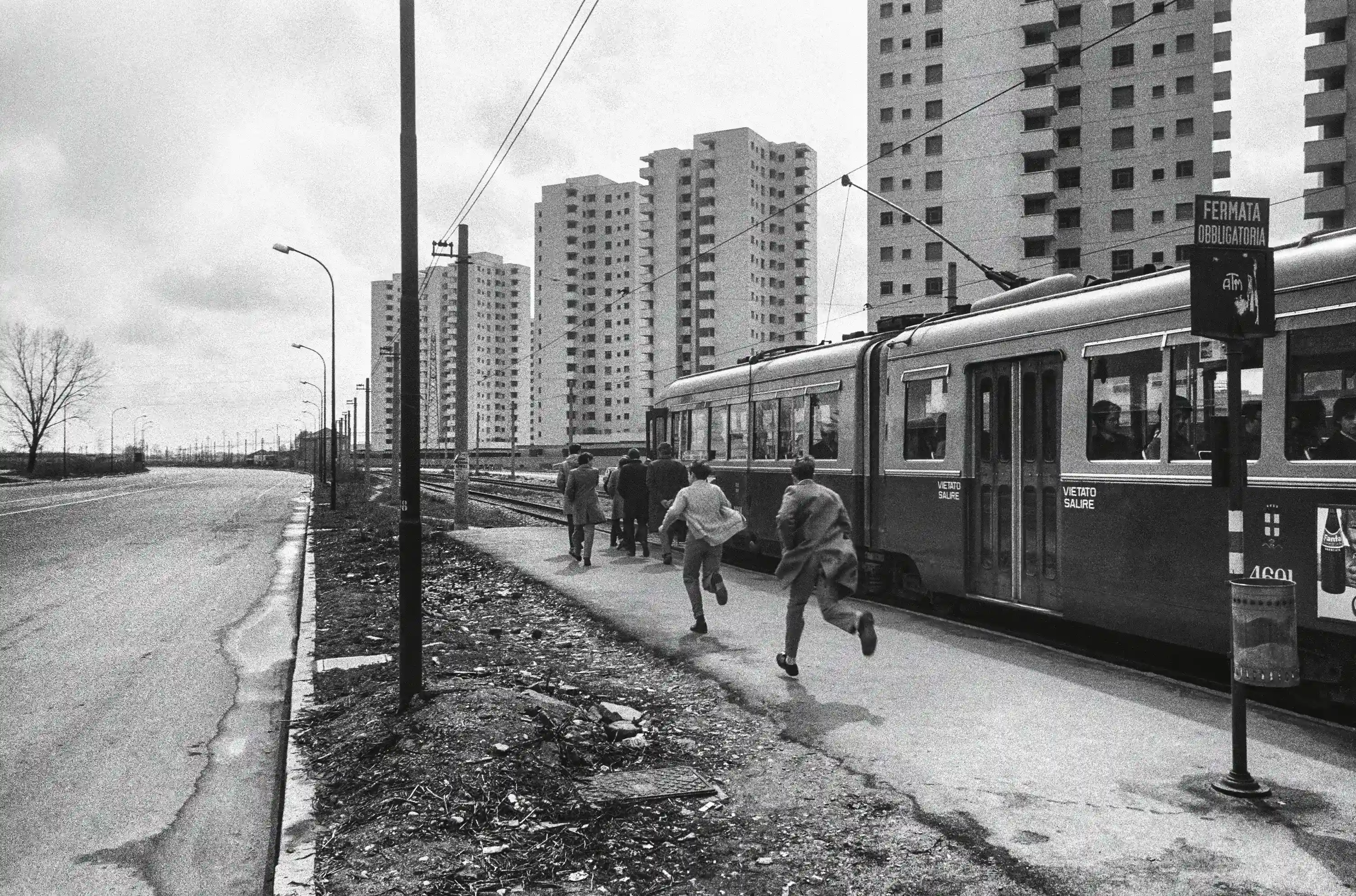

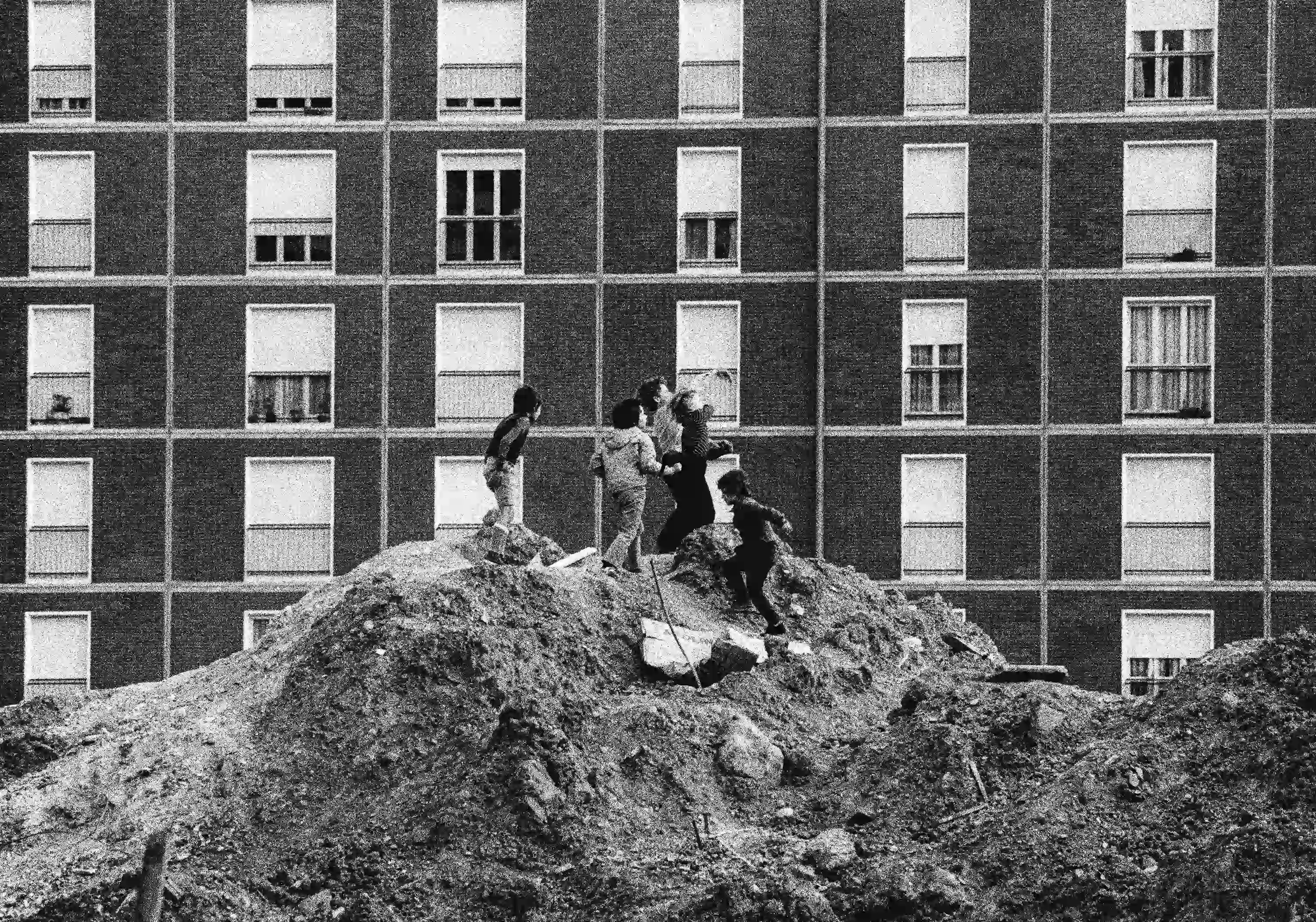

L’altro grande tema che teneva banco sul finire degli anni Cinquanta era quello dell’istruzione professionale considerata l’unica via per affrontare un universo produttivo sempre più scientifico e tecnologico e, soprattutto, in rapidissima trasformazione. Milano e provincia stavano assistendo all’arrivo di migliaia di persone in cerca di lavoro e di un nuovo futuro, senza dimenticare gli oltre 50 mila analfabeti e semianalfabeti che già erano presenti. La forte immigrazione aveva riversato sul mercato una grande riserva di manodopera che, tuttavia, non aveva spesso le capacità necessarie per entrare nell’industria e che dunque andava formata.

Lavorazione assali in uno stabilimento industriale in provincia di Brescia, 1967. L’immagine è stata realizzata per la rubrica Informazione Industriale del settimanale «Epoca». Fotografia di Roberto Zabban, Centro per la cultura d’impresa.

Fin dagli inizi, l’intervento a favore dell’istruzione professionale venne pensato a 360 gradi per poter comprendere sia chi non era ancora entrato nel mondo del lavoro sia chi già lavorava ma voleva crescere professionalmente. In questo modo si passava dai corsi di apprendistato alle scuole tecniche, fino all’università, anche con corsi di addestramento e specializzazione per operai, impiegati e dirigenti d’azienda. Come ricordava il Presidente Furio Cicogna all’Assemblea del 1957, «i nostri predecessori» avevano promosso due scuole universitarie – il Politecnico e l’Università Bocconi – e occorreva proseguire su quella strada. Primo passo, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali regionali, la creazione del Centro lombardo istruzione professionale (CLIP), l’appoggio concreto al nuovo Istituto Superiore di Scienze Tecnologiche “G. Feltrinelli” al cui interno sarebbe nato l’Istituto Superiore di Tecnologia Industriale, un percorso intermedio tra superiori e università che, dalla fine degli anni Sessanta, verrà gestito dal Politecnico.

Quanto ai corsi organizzati direttamente dall’Associazione, il loro successo era testimoniato dal passaggio dalle poche decine di partecipanti iniziali ai circa 1.600 del 1959. Oltre a quelli destinati ai dipendenti, venivano proposti corsi di aggiornamento per gli insegnanti degli istituti professionali, mentre per 80 giovani che intendevano emigrare a Milano venivano offerti, oltre al soggiorno, corsi per meccanici-riparatori e per elettricisti-impiantisti21.

Negli anni seguenti vennero lanciate nuove iniziative. A partire dal 1965, per esempio, fu prodotta una serie di documentari industriali per gli studenti delle scuole superiori di tutti gli indirizzi e, l’anno seguente, l’Associazione, insieme alla Camera di commercio di Milano, si accollò il pagamento delle tasse scolastiche per quegli studenti che si iscrivevano alle scuole professionali provinciali. Accanto a questo, continuavano i corsi per il personale impiegatizio presso la Scuola Tecnica Barnaba Oriani e soprattutto si moltiplicavano i partecipanti ai tanti corsi interni cresciuti dai 4.000 del 1963 agli oltre 8.000 di cinque anni più tardi.

Si vedano anche gli articoli pubblicati nel «Corriere della Sera»: I corsi piloti professionali dell’Associazione industriali, 3 luglio 1958, p. 4, e Il corso per docenti di istituti industriali, 21 ottobre 1958, p. 4.

Il “miracolo” non c’è più, cresce il divario Nord-Sud e l’inflazione colpisce i salari

Com’era stato per De Micheli, anche Furio Cicogna veniva chiamato a Roma per presiedere Confindustria. Era il 1961 e a guidare Assolombarda veniva eletto Emanuele Dubini, esponente di una famiglia attiva nel settore serico, che ricopriva la carica di Amministratore delegato, Direttore e Vice-presidente del gruppo Pirelli. La sua sarebbe stata una presidenza molto lunga – ben dieci anni dal 1961 al 1971 – e senza dubbio non priva di elementi di discussione. La sua elezione avveniva in pieno “boom economico” anche se, all’orizzonte, iniziavano a comparire le prime nubi. Nel suo discorso introduttivo del 3 maggio 1961, Dubini aveva sottolineato il peso e il ruolo di Assolombarda all’interno dell’universo confederale, in cui i due Vicepresidenti, Borletti e Zacchi, avevano dirette responsabilità quali Presidente e Vicepresidente dello speciale Comitato sindacale. Lo stesso Dubini ricopriva anche l’incarico di Vicepresidente del Comitato economico e 14 industriali lombardi sedevano in diversi comitati confederali di studio e lavoro.

Contrattazioni alla Borsa di Milano, 1963. Fotografia di Carlo Orsi, Archivio Carlo Orsi.

Nel marzo del 1962, di fronte ai delegati all’Assemblea annuale, sempre Dubini aveva sottolineato come l’industria italiana, e quella lombarda in particolare, si trovavano davanti a due importanti questioni. La prima riguardava l’emergere di una nuova realtà economica e di mercato seguita alla nascita del Mercato europeo comune (MEC); la seconda riguardava il contributo che gli imprenditori milanesi potevano dare all’industrializzazione delle aree meno sviluppate del Paese. E non occorreva andare neanche troppo lontano, visto che 20 comuni della provincia di Milano erano stati dichiarati depressi e quelli nella stessa condizione, calcolati in un raggio di 50 km da piazza del Duomo, erano quasi 200. Proprio in quegli anni erano iniziati i primi casi di decentramento e ben 160 aziende avevano abbandonato Milano trasferendosi a nord e nordovest o in altre province vicine. Pesavano sulle scelte le esigenze di ammodernamento dei processi produttivi e di ampliamento degli impianti, come anche l’aumentato valore delle aree cittadine.

In generale, ancora nel 1962, il reddito nazionale aumentava del 5,6%, un dato senz’altro notevole, ma sempre inferiore alla media degli anni precedenti, che avevano registrato un incremento superiore al 6%. Soprattutto la quota destinata ai consumi aumentava in misura chiaramente superiore a quella destinata agli investimenti, frenando la molla propulsiva per la crescita. L’altro elemento congiunturale negativo era il costante aumento dei prezzi, e questo faceva venire meno una delle condizioni, la loro stabilità, che aveva permesso il grande sviluppo economico del Paese. Di fatto si rompeva l’equilibrio tra gli incrementi medi dei salari e quelli della produttività con due importanti conseguenze: l’aumentata pressione inflazionistica e la minore competitività del sistema italiano.

Elettrotreno ETR 303 “Settebello” in servizio fra Roma e Milano, 1952. Archivio ANSA.

Un anno più tardi, la situazione era molto diversa. La lira si caratterizzava per una forte instabilità, la bilancia commerciale era in grave disavanzo, i capitali abbandonavano gli impieghi italiani, la speculazione era al ribasso. Non era tutto. I prezzi e i salari continuavano a crescere, la piena occupazione era stata raggiunta nei principali centri industriali e la “stanchezza degli impianti” andava di pari passo a un livello tecnologico generalmente mediocre. In altre parole, il “miracolo economico” non solo si era esaurito ma aveva finito per esasperare la contraddizione che ne era stata alla base: solo salari contenuti potevano sostenere l’industrializzazione ma, al tempo stesso, serviva un aumento dei consumi privati. La coperta era troppo corta.

All’alba del 1° maggio 1963, una bomba esplodeva di fronte alla sede di Assolombarda. L’attentato, al pari di quelli che avevano colpito la Stazione Centrale, Palazzo Marino e un’associazione cattolica di via Statuto, era opera di una banda di terroristi che si dichiaravano “filocinesi”. La “bomba allo zucchero”, così battezzata dai media per via dell’ingrediente principale contenuto nell’ordigno, segnava in un certo senso la fine di un’epoca straordinaria e forse irripetibile. La sensazione di benessere diffuso, figlia del “boom economico”, nascondeva in realtà alcune contraddizioni che mettevano in dubbio il modello di crescita e che sarebbero scoppiate di lì a qualche anno22.

Cfr. Quattro giovani fermati per la bomba in Comune, in «Corriere della Sera», 3 maggio 1963, p. 4.

Esposizione di prodotti realizzati in Moplen, nuova materia plastica frutto degli studi di Giulio Natta e realizzata dalla Montecatini alla Fiera Campionaria di Milano del 1957. Archivio Fondazione Fiera Milano.