Riflessioni su Milano

Riflessioni su Milano

Nove personalità di alto livello riflettono sulle condizioni e le prospettive della Grande Milano e degli altri territori di Assolombarda, indicando proposte e progetti sui temi delle istituzioni, dell’ambiente, della cultura, della trasformazione urbana e del capitale sociale indispensabili ai progetti di sviluppo sostenibile.

Autonomia e dialogo tra istituzioni e imprese

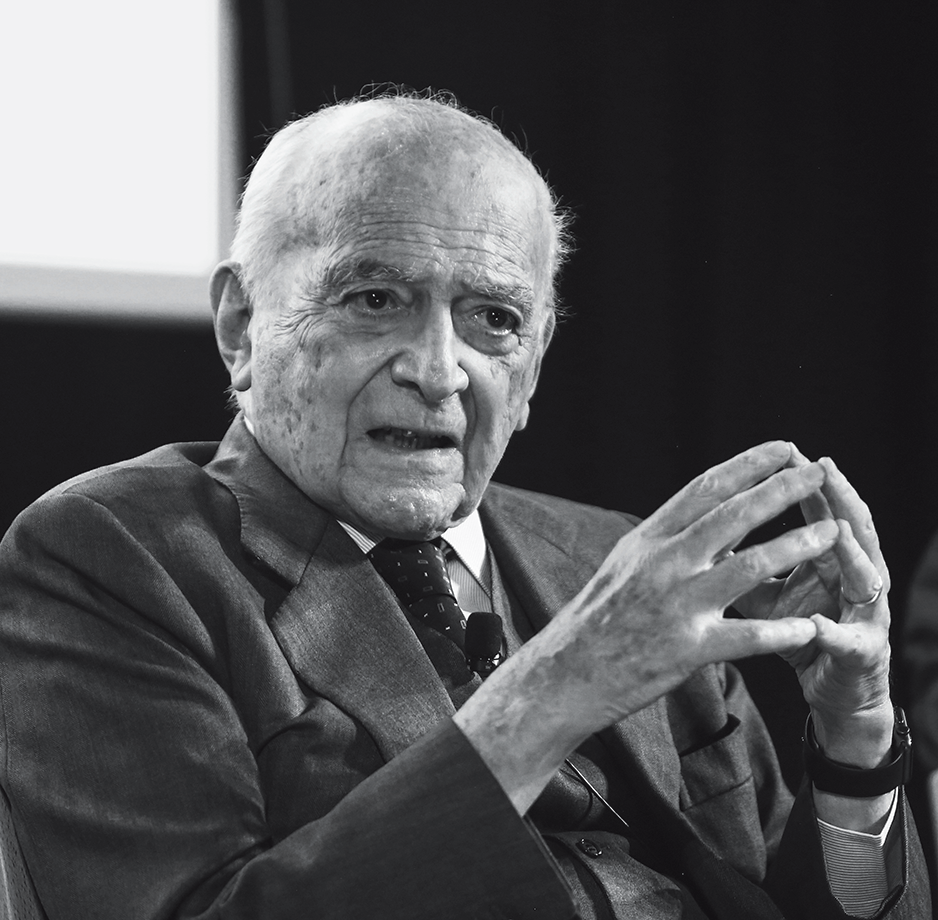

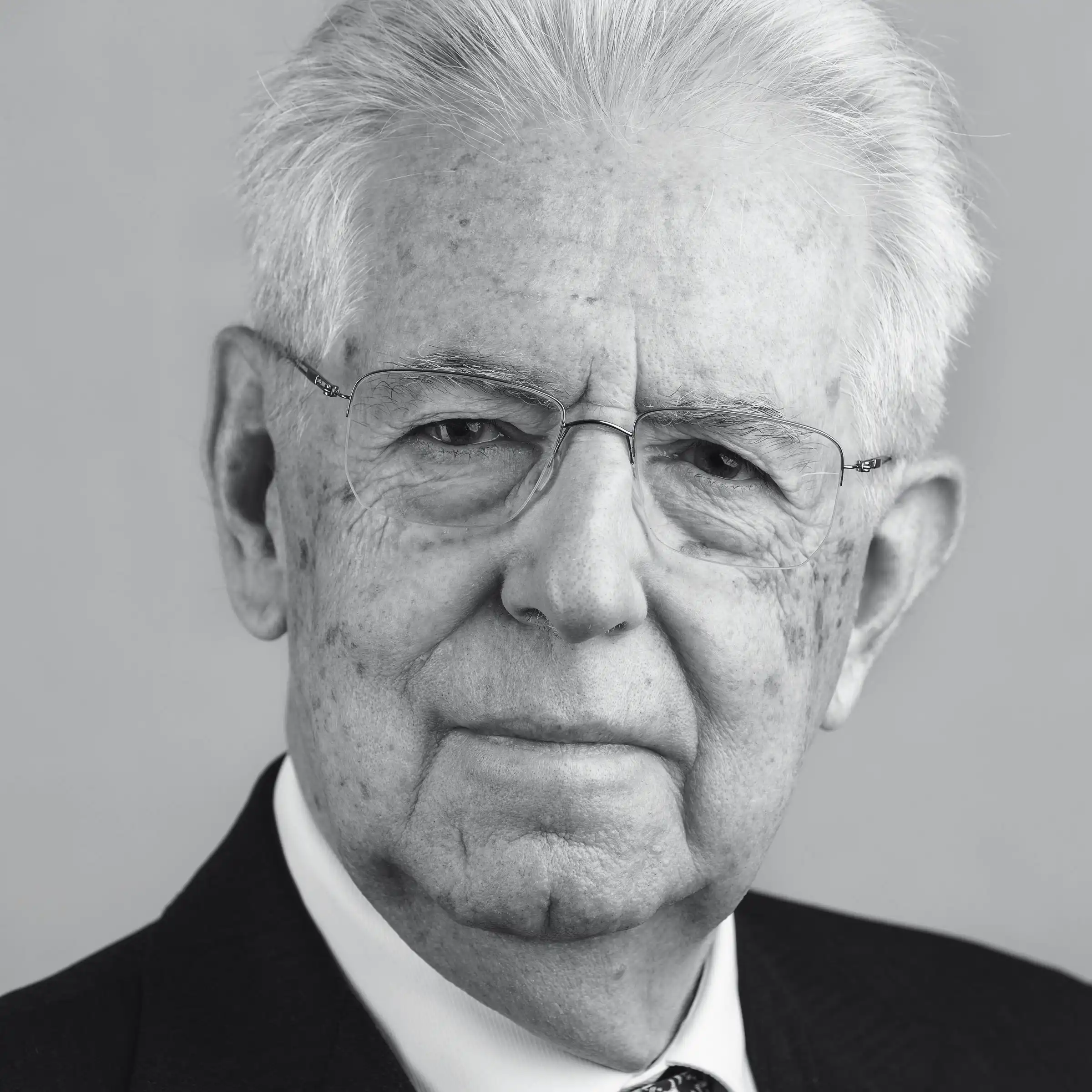

L’economia di Milano e della Lombardia, storicamente aperta e innovativa, conosce e da sempre pratica il dialogo tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese, in reciproca autonomia. Ecco perché, richiesto di ragionare sul ruolo di Assolombarda e delle sue iscritte, per me è naturale parlare dei più di cinquant’anni di vita della Regione, sia in veste di protagonista delle sue origini, sia in veste di attore sociale (da Fondazione Bassetti a Globus et Locus) che intende confrontare il tempo trascorso con gli orizzonti che si aprono oggi alla Lombardia e perciò all’Italia e all’Europa.

Non si riflette mai abbastanza sul fatto che le Regioni costituiscono forse la novità più radicale della Costituzione repubblicana del 1948, a parte ovviamente le statuizioni di principio e la proclamazione dei diritti e dei doveri dei cittadini. Un regionalismo attuato in ritardo, perché bisognerà attendere il 1970 affinché vengano istituite le Regioni a statuto ordinario, molto tempo dopo la nascita di quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia).

L’entità delle resistenze che rallentarono e poi interruppero l’effettivo attuarsi dell’idea di Repubblica secondo il dettato della Costituzione dimostra che per riprendere il cammino varie cose devono cambiare. E il problema non si riduce al solo tema della differenza di reddito tra Nord e Sud, deve investire tutte le dimensioni del nostro essere Repubblica; deve estendersi ai settori previsti dalla Costituzione. Lo si è visto di fronte a un evento drammatico come la pandemia, per la quale una risposta centralista non c’era e non è nemmeno pensabile. Provate a immaginarlo, finirebbe come con le mascherine.

Solo che anche il nostro regionalismo va ripensato, innanzitutto situandolo in un nuovo orizzonte che non è soltanto territoriale ma anche funzionale: non può infatti non essere sempre più caratterizzato da un lato dall’appartenenza all’Unione Europea e dall’altro dalle promettenti prospettive che, sia in nome proprio che per conto di tutta l’UE, si riaprono al nostro Paese nel Mediterraneo. Serve dunque porsi il problema della vera unità della nostra Repubblica, congiunta all’efficienza delle nostre grandi unità funzionali, dai voli, ai trasporti, alle reti digitali, all’efficienza amministrativa e così via.

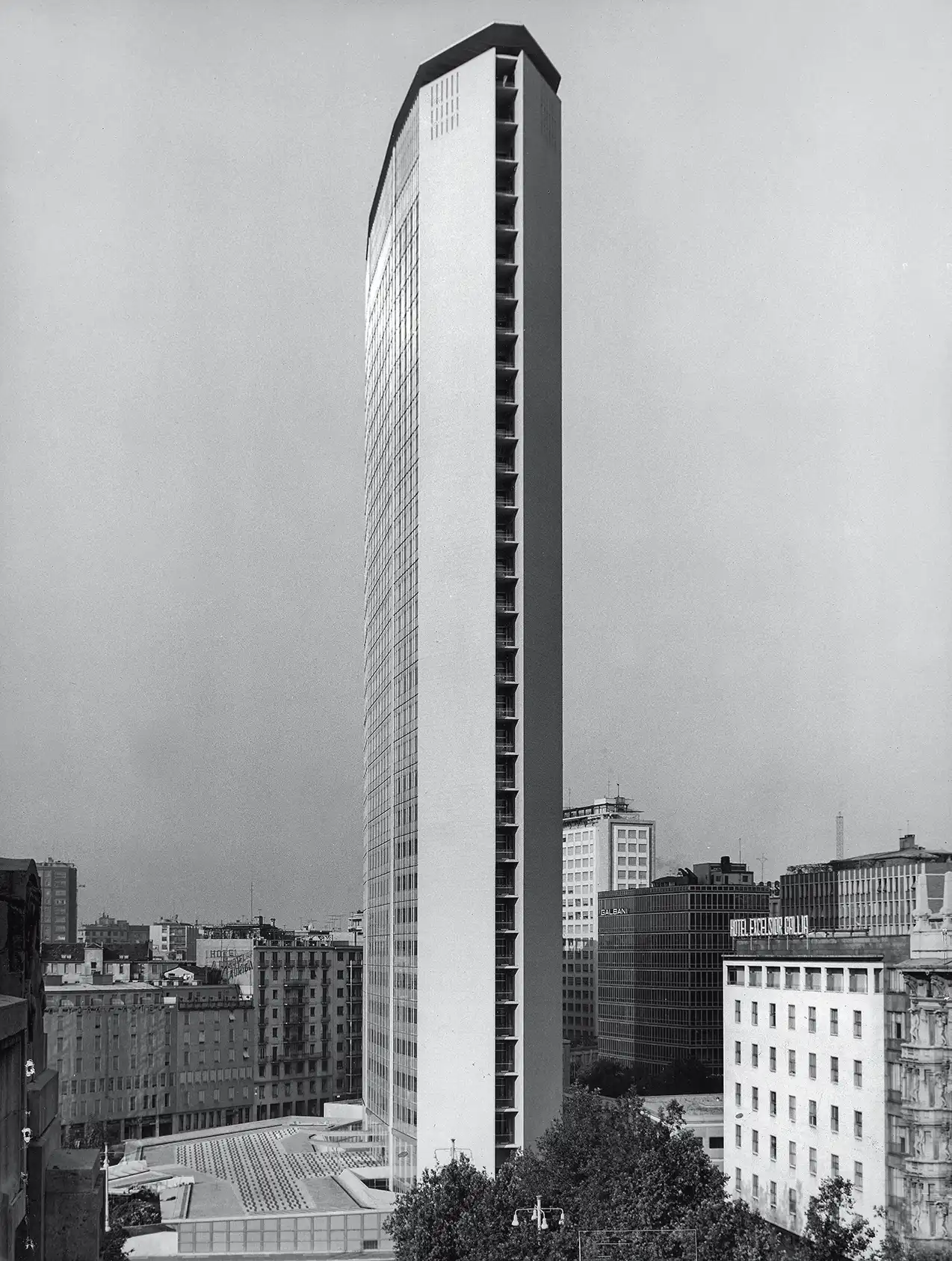

Veduta del grattacielo dalla Stazione Centrale di Milano, 1960. Fondazione Pirelli.

L’Unione Europea e le nuove alleanze

In secondo luogo: occorre portare il Paese unito e vitale sulla scena dell’Unione Europea. Lo Stato, quello centralista, sopravvissuto all’innovazione repubblicana, questo, da solo, non può farlo. Un tale obiettivo non è infatti qualcosa cui si può puntare evocando un’Europa espressione di 27 sovranismi di ritorno, per di più mentre persiste un divario di efficienza tra la nostra burocrazia e quelle degli altri Paesi europei incompatibile con il loro doveroso lavoro comune, ma anche con le esigenze di efficienza e produttività del mondo delle imprese (Assolombarda, forte delle esperienze di Milano, se ne è fatta più volte portavoce).

Si sta sulla scena europea solo pensando a un’Europa moderna. L’internazionalismo degli Stati sovrani con il dopo Covid e l’irrevocabilità dell’ordinamento globale del mondo sono finiti per sempre. Anche come effetto della pandemia, e seppure in ritardo rispetto alla glocalizzazione. Il processo di costruzione dell’Europa è infatti irreversibilmente ripreso. La disponibilità a condividere le risorse ne è un concreto segnale, e come tale è per noi una irrinunciabile sfida.

Diventa dunque importante pensare a una nuova politica e costruire nuove alleanze anche in sede europea. È con l’Unione Europea che ci si deve confrontare. Da sole né le forze politiche nazionali autenticamente innovatrici, quindi autonomiste, né la Lombardia e le altre Regioni più vitali, con il loro dinamico tessuto imprenditoriale e sociale, bastano a mettere fuori gioco il blocco di arcaico potere burocratico statale e non statale, non trincerato solo a Roma. Fino ad oggi questo blocco continua a essere un grande inceneritore di risorse, capace tuttavia di resistere efficacemente a ogni tentativo di autentica riforma.

È questo, a mio avviso, il grande obiettivo che ci dobbiamo mettere davanti. Non è facile, perché si tratta di allungare lo sguardo al di là dell’ordinaria amministrazione, e al di là del rapporto di routine tra autonomie e classe politica nazionale. È però l’unica cosa da fare. L’alternativa è una sola: o in Europa riusciamo a entrarci utilizzandola uniti, o la società italiana è destinata a spaccarsi. Ma non in termini di formiche o cicale, bensì di “post moderna” o “arcaica”. Non si tratta di contrapporre “formiche” e “cicale”, ma un modello “post-moderno” e uno “arcaico”.

Dobbiamo assolutamente evitare un’Europa nella quale gli italiani del Nord siano soltanto un’aggiunta produttiva servente alla centralità delle economie delle Alpi o dei “quattro motori”, e che gli italiani del Sud siano visti in Europa come gli abitanti di un assolato cortile ricreativo allietato dal frinire di nugoli di cicale. Dobbiamo evitarlo, altrimenti il Paese è destinato a spaccarsi.

Solo che riuscirci non è certo un compito da poco. È un obiettivo che può divenire possibile soltanto se noi sapremo riscoprire quello che era il vero senso delle Regioni nella Costituzione repubblicana: rifare l’Italia degli italiani tutti e portarli tutti in una nuova Europa di cui è parte integrante anche una linea di gravitazione che va dal Mediterraneo al mar Caspio.

Regionalismo e UE aperta al Mediterraneo

Costituzione italiana, art. 114

Superare i limiti del Risorgimento

Penso allora che nei prossimi anni la Lombardia dovrà lavorare molto per ricollocare la propria tradizione e il proprio genius loci in un nuovo contesto, comunque caratterizzato dalla glocalizzazione, dal superamento della storica contraddizione fra città e campagna, dall’affermarsi, accanto alle autonomie territoriali, di sempre più ampie e articolate reti e autonomie funzionali, dal rafforzamento di forme di cooperazione interregionale transfrontaliera come quelle che anticipammo sin da quando nel 1972 cofondammo la Comunità di lavoro dell'arco alpino (ARGE ALP), cui nel 1978 seguì Alpe Adria.

Dobbiamo perciò lavorare a costruire un nuovo europeismo italiano all’insegna non della burocrazia di Bruxelles ma di un pensiero europeista alla Erasmo da Rotterdam. Un europeismo di cui un regionalismo ripensato su scala europea non può che essere l’elemento caratterizzante.

Il problema dell’Italia oggi è la frattura Nord-Sud che il Risorgimento non ha colmato e che, anche per il deterioramento della nostra situazione politica nel Mediterraneo, sta più che mai evidenziandosi nella sua grave rischiosità. Non possiamo infatti pretendere di andare in Europa e di essere considerati interlocutori alla pari se non abbiamo almeno un’idea di come risolvere il problema del nostro Sud per renderlo almeno in condizioni di far valere la sua dote strategica fondamentale, che è quella di essere immerso nel Mediterraneo. Ma la sfida di allora, rinnovata con la fine della monarchia, era anche quella di rendere repubblicano lo Stato per dimostrare la nostra natura di nazione e non di espressione geografica.

Solo che oggi anche questa sfida regionalista è ancora lì più che mai inevasa. Ed è evidente l’improrogabilità delle inesorabili sfide glocali ed ecologiche del nostro mondo all’interno delle quali si pone il tema della riorganizzazione continentale, a cominciare dal caso europeo, già palesatosi nel Mediterraneo. Quello che sta succedendo in Europa ne esprime già le conseguenze.

Interni dell'Aeroporto di Milano Linate, 2024. SAE.

Minori nazionalismi, più intense civilizzazioni

Una capitale culturale di respiro europeo

Che cosa spiega il rapporto particolare che Milano ha con la cultura? E dunque come difenderlo e valorizzarlo ancora di più?

La geografia e la storia ci forniscono qualche indizio. La prima ci ricorda la posizione di Milano in una plaga fertilissima al centro dell’Europa, e dunque la sua naturale propensione agli scambi non solo di beni e quattrini, ma di idee, di progetti, di speranze, di esperienze, che ne ha fatto una costante fucina di futuro. Ciò l’ha resa oggetto di ambizioni, appetiti e conquiste che ne hanno forgiato le radici, l’atteggiamento verso il potere, la consapevolezza di una responsabilità particolare che in vari momenti le è anche valso il rango di capitale.

Ne è derivata una cultura con tratti propri, che possiamo ricondurre a cinque caratteristiche: la cultura milanese è trasversale, scientifica, indirizzata al fare, democratica e riformistica.

È trasversale negli interessi e nei consumi: non è espressione di poche discipline, ma abbraccia tutte le manifestazioni culturali, dall’arte visiva alla musica, allo spettacolo, all’editoria, alla comunicazione e all’informazione. È sede reputata e ramificata di formazione d’eccellenza anche negli ambiti della creatività e della cultura. Ed è trasversale pure nei consumi, che sono assai più diffusi qui che altrove (anche in Europa). I numeri diffusi dall’Associazione italiana editori (con sede a Milano, naturalmente) dicono che nel 2023 i milanesi che si sono accostati almeno a un libro sonostati l’83% (contro il 74% nazionale); che il 79% ha partecipato a eventi culturali; che i giovani sono spesso i maggiori consumatori di cultura; che a Milano, dove risiede solo il 2,3% della popolazione italiana, si concentra il 12% dei consumi culturali nazionali. La pluralità dei prodotti e delle discipline non favorisce solo i consumi (è quasi impossibile che un milanese non trovi nella sua città quello che gli interessa), ma fa di Milano un centro di produzione e un mercato a livello almeno europeo della cultura e delle filiere a essa collegate, dalle case editrici, alle gallerie d’arte, alla produzione audiovisiva.

Giardino Giancarlo de Carlo con Palazzo dell’Arte, Triennale di Milano, sullo sfondo.

Libera cultura politecnica

È una cultura che attribuisce il posto che meritano alla scienza e alla ricerca, eredità anche questa di un costante impegno a intervenire sul mondo, a non lasciarsi dominare dal destino, dal pregiudizio o dalla paura. A partire dalla rifondazione dell’agricoltura attuata dagli ordini monastici, passando per l’Illuminismo, fino alla cultura politecnica di Cattaneo, la cultura milanese ha lasciato spazio alla sperimentazione, al dubbio e alla critica. Qui non sono stati eretti muri tra l’approccio pragmatico e la cultura scientifica da un lato e quella umanistica dall’altro: Milano, osservava già a metà degli anni Cinquanta Guido Piovene, «è l’unica città d’Italia in cui non si chiami cultura soltanto quella umanistica». Qui, infatti, le scienze esatte, dure e le scienze umane dialogano e s’intrecciano. Ingegneri, architetti, medici discutono sullo stesso piano con filosofi, giuristi, economisti e sociologi perché tutti colgono l’esigenza non solo di cambiare e migliorare il mondo, ma anche di anticiparne e governarne le svolte: oggi, l’intelligenza artificiale ha bisogno di filosofi e sociologi, non meno che di fisici e di manager.

Più che di cultura scientifica, a Milano vale dunque parlare di cultura, appunto, “politecnica”, capace di suonare diverse corde per innovare, cambiare, migliorare, scoprire direzioni nuove: dal linguaggio letterario dell’ingegner Gadda alla plastica del professor Natta. Non si coglierebbero altrimenti le ragioni del successo di settori ormai identitari di Milano, dalla moda al design, che sono espressione di una capacità di saper fare bene cose belle, frutto, anche, di una tradizione artistica millenaria alle spalle, unita a una propensione altrettanto costante all’innovazione e al rischio.

A Milano, la cultura si fa anche impresa. E l’impresa considera una risorsa la cultura. Questo impegno delle imprese si è manifestato certo nel favorire e diffondere la cultura; ma, soprattutto, nello studiare (in tempi non sospetti, ben precedenti alle pressioni spesso strumentali delle strategie ESG – Environmental, Social e Governance) le connessioni tra mondo produttivo e società circostante. Sono nate così le riviste, espressione inedita in Italia di autentica cultura industriale; e poi le fondazioni, gli interventi sociali delle imprese. Da parte degli intellettuali, si è sempre manifestata una sensibilità particolare nei confronti dell’industria, spesso anche con toni polemici e utopisti (basti ricordare Luciano Bianciardi e Ottiero Ottieri) capaci tuttavia di mobilitare una costante “coscienza critica” nei confronti del capitalismo.

Nel corso delle mie esperienze professionali al servizio di Milano, ho verificato direttamente in almeno tre casi quanto l’attenzione per la cultura sia profondamente radicata nel mondo delle imprese. Il primo riguarda l’impegno di Assolombarda per risanare e mettere in sicurezza il Castello Sforzesco, caduto a metà degli anni Novanta del secolo scorso in uno stato di penoso degrado, che l’Associazione aveva denunciato con uno studio coordinato da Gae Aulenti, e pubblicato dal «Sole 24 Ore», che allora dirigevo. Sarei ripartito proprio da quello studio un paio d’anni dopo, come Assessore alla Cultura, per avviare il lungo recupero di quel luogo simbolo della civiltà milanese.

Più o meno in contemporanea, la stessa Assolombarda avrebbe assicurato un importante appoggio “politico” alla trasformazione dell’Ente lirico Teatro alla Scala in fondazione di diritto privato, che ne ha radicalmente mutato la rappresentatività e la governance, e potenziato prospettive e presenza, in tutto il mondo.

Un terzo incrocio con Assolombarda condivido tuttora nella Fondazione Collegio delle Università Milanesi alla cui nascita Assolombarda contribuì, associandosi a una vasta platea di fondatori: c’erano tutti gli atenei milanesi, le istituzioni pubbliche, le espressioni della società civile e degli interessi economici, privati e imprese. E fu la prima volta, più di vent’anni fa, che tutti questi soggetti così variegati manifestarono la consapevolezza della natura, fino ad allora ignorata, di Milano come città universitaria e, dunque, del ruolo centrale e strategico che alla formazione e alla cultura, di cui la prima è infrastruttura fondante, Milano deve riconoscere.

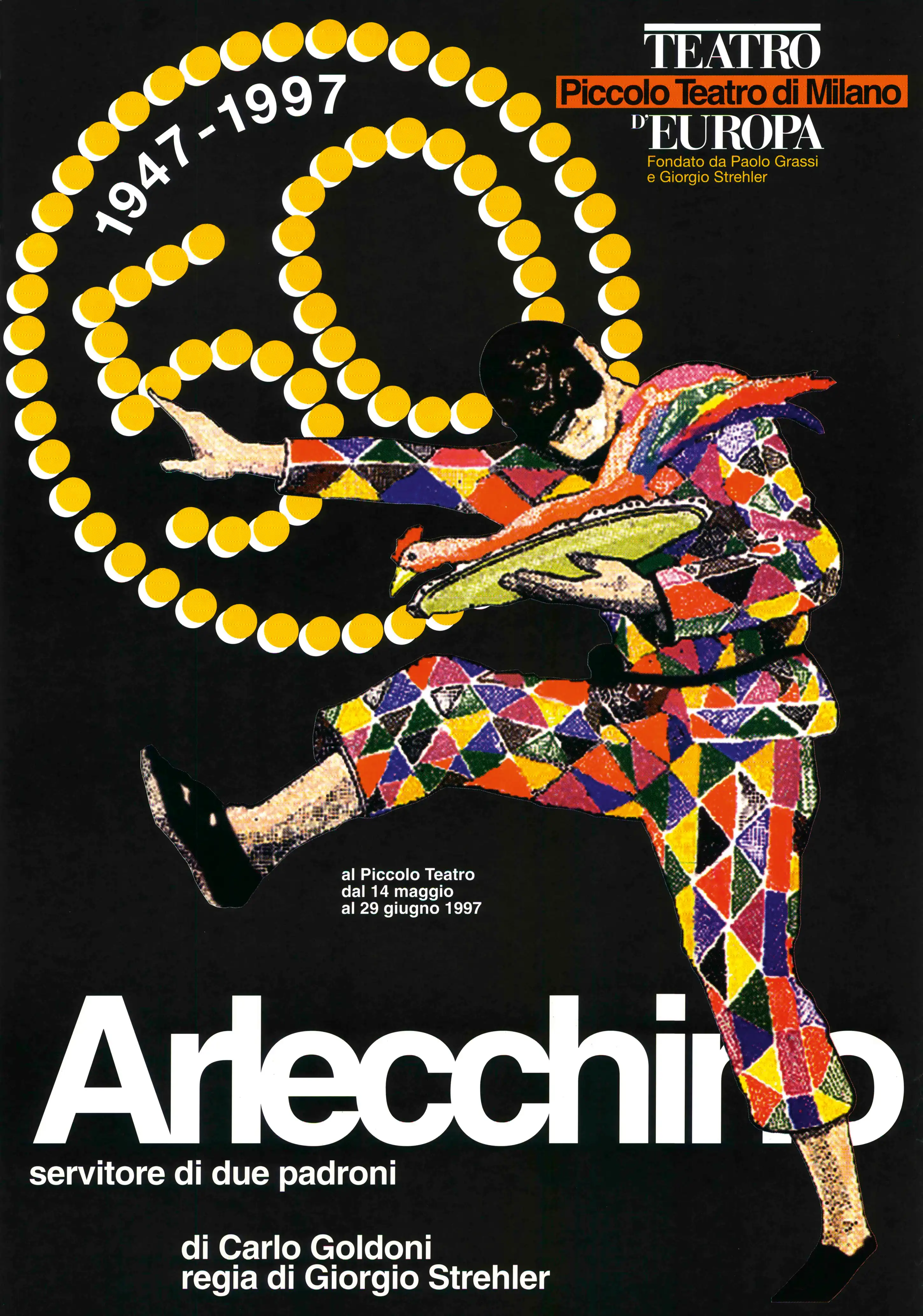

Locandina della decima edizione di Arlecchino servitore di due padroni, 1997. Archivio Storico Piccolo Teatro di Milano.

Le ambizioni democratiche e riformistiche

In questo senso, la cultura di Milano è democratica e riformista. La cultura milanese non è un orpello, non resta relegata nelle accademie, ma entra e permea tutta la società, si è fatta fabbrica, si è trasformata in umore condiviso. Forse con eccessiva severità, Alberto Arbasino considerava «negletti» Verri, Beccaria e «Il Caffè» che, per la verità, coltivando il culto dei Lumi, hanno qui determinato un’aurora di opinione pubblica, e dunque di rinnovamento politico: «I Filosofi e gli Stampatori sono i primi benefattori del genere umano [...] Un libro scritto bene non manca mai di effetto. L’opinione regola il mondo, e i libri regolano il mondo», diceva Pietro Verri, che – sottolineo – mette sullo stesso piano chi produce idee e chi le sa far circolare. E ancora Guido Piovene avrebbe notato, due secoli dopo: «Quanto alla cultura libera, che è quella fatta dagli artisti, scrittori, pittori, scultori, non direi che esista a Milano una società artistico-letteraria distinta dalla società in generale».

La cultura milanese è democratica perché pluralista, non soggetta ai dogmatismi di un’unica chiesa. E in questo senso è sempre stata, e resta, accogliente, non tradisce la regola aurea sancita negli Statuta Civitatis Mediolanensis del 1480: «Chiunque della città di Milano, del distretto o di altro luogo, deve poter esercitare qualsiasi mestiere lecito, se non è altrimenti proibito». È democratica perché partecipata, come dimostrano le cifre sul consumo di cultura. Una partecipazione da difendere, soprattutto davanti all’avanzata della spersonalizzazione digitale, tutelando e rafforzando gli avamposti dai quali si fa e si diffonde cultura, dalle librerie, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, ai musei. È un bel segnale che Milano, percependo confusamente (come sempre le è successo: qui nessun pianificatore decide il futuro per tutti) di entrare in una nuova fase della propria storia, si stia impegnando anche in un progetto non solo simbolico quale la grande Biblioteca Europea. È un impegno che ribadisce, e aggiorna, la sensibilità (e il coraggio) che Milano dimostrò quando, all’indomani della guerra, affidò la propria rinascita alla riedificazione della Scala e alla fondazione del Piccolo Teatro alla quale, non a caso, parteciparono nomi illustri dell’imprenditoria milanese. E conferma la validità della successiva intuizione di affidare a grandi stabilimenti della cultura la rigenerazione urbana in tante parti della città da riconvertire dalle fabbriche all’economia della conoscenza.

La cultura milanese è riformista perché, nonostante sbandate ideologiche tanto intense quanto sconsiderate, il suo pragmatismo di fondo, accompagnato e nobilitato da una vocazione sociale intensa e fattiva, l’ha resa capace di dare vita a un modello di welfare ambrosiano che non dobbiamo tradire, ma aggiornare alle esigenze dei tempi nuovi, dei nuovi bisogni, delle nuove generazioni che (fortunatamente!) continuano a scommettere su Milano.

Ma non voglio fare un peana: Milano ha i suoi problemi, di cui lungo sarebbe l’elenco; e che riassumo, al di là dei singoli aspetti, nell’attenuarsi dello spirito civico, che proprio quella cultura pragmatica, diffusa e capace di guardare fuori porta (oltre che spruzzata, e non guastava, di un tocco dissacrante di humour) ha favorito.

Perciò la cultura resta la chiave irrinunciabile per affrontare il futuro e il cambiamento, di cui Milano è protagonista a livello planetario. Non si tratta di una scelta banale, in tempi nei quali l’ignoranza non solo trionfa ma è sbandierata con fierezza quale segno distintivo e di appartenenza. E non basteranno gli interventi decisi nei palazzi della politica. La responsabilità, come sempre è accaduto nella storia, almeno in quella recente, di Milano, tocca tutti: istituzioni, università e sistemi della formazione e dell’informazione, imprese, società civile, associazionismo, terzo settore, privati, intellettuali, perché insieme possano contribuire a rendere Milano sempre più attrattiva di talenti e di speranza, senza i quali le città declinano inesorabilmente.

La “città che sale” sfidante e inclusiva

«Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido». Se l’impresa milanese dovesse avere un claim, come si dice nella pubblicità – che è sempre nata qui, a Milano –, un motto che ne riassuma le qualità e le caratteristiche, forse dovrebbe prendere spunto dal Manifesto tecnico della pittura futurista, pubblicato l’11 febbraio del 1910. Il primo firmatario era un certo Umberto Boccioni che con il suo celebre quadro La città che sale avrebbe dipinto e riassunto lo spirito più autentico della Milano del progresso economico e scientifico. E lui era calabrese. Veniva da fuori. Come tantissimi milanesi d’adozione. E se diamo uno sguardo anche all’origine di innumerevoli protagonisti dell’imprenditoria meneghina ci accorgiamo che la città è sempre stata, anche prima dell’Expo del 2015, a place to be. Il posto dove stare, il luogo ideale per cultura del lavoro, innovazione, studi universitari, nel quale dar vita a un’impresa in un contesto straordinario di cultura e umanità cristiana. I Falck erano originari dell’Alsazia; il grande banchiere che fondò la Banca Commerciale Italiana, Jósef Leopold Toeplitz, era polacco; i Richard e gli Hoepli svizzeri; i Lepetit francesi; i Peck cechi. Tutti immigrati.

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911. Olio su tela, 199 × 301 cm. Museum of Modern Art, New York.

Milano, un’avanguardia cosmopolita

Milano non era soltanto la meta di chi voleva investire e accrescere la propria attività, ma anche la base preziosa dalla quale partire per conquistare i mercati internazionali. La città è stata a lungo l’avanguardia cosmopolita di un Paese ancora agricolo e provinciale. Il lombardo Alberto Pirelli, figlio del fondatore dell’azienda, Giovanni Battista, costituì la sua prima società estera a Londra già nel 1909, lo stesso anno della pubblicazione del Manifesto del futurismo, a cura di Filippo Tommaso Marinetti, che era nato in Egitto ma trovò ispirazione guardando la Luna riflettersi in un Naviglio che forse all’epoca avrebbero voluto interrare per non sentirne gli odori. Tre anni prima vi era stata la grande Esposizione internazionale di Milano del 1906, che prendeva spunto da quella epica del 1882 e celebrava l’apertura del Traforo del Sempione. Il tunnel verso la Svizzera e quell’Europa che si sarebbe ancora affrontata in due guerre mondiali. Quell’Esposizione si teneva a cento anni dall’apertura del valico del Sempione costruito da Napoleone per farci passare i cannoni (e le opere sottratte all’Italia). A testimonianza che le infrastrutture erano necessarie anche per assecondare l’incontenibile voglia di Milano di essere una capitale contemporanea dove «tutto si muove, tutto scorre, tutto volge rapido». E non c’era ancora il project financing. E forse, viste alcune opere del federalismo di questi ultimi tempi, tutti loro furono fortunati e previdenti. Mentre la Milano di fine Ottocento inseguiva i suoi sogni industriali, l’industria elettrica dell’ingegner Giuseppe Colombo, lui sì milanese, conquistava i suoi primati. Il Politecnico era appena nato. A quell’epoca, un grande attore come Edoardo Ferravilla si esibiva nel suo celebre personaggio, il Tecoppa. E qui sta una qualità meneghina della quale dobbiamo fare assoluto tesoro: l’autoironia. Quando l’abbiamo avuta siamo stati grandi. Quando l’abbiamo persa siamo diventati arroganti e antipatici. Tecoppa impegnato in duello (allora ci si regolava così) rimprovera il suo avversario: «Se non stai fermo come faccio a colpirti?». Sublime canzonatura della città frenetica, dinamica, che non si ferma e non dorme mai.

Gli imprenditori milanesi sono stati storicamente protagonisti dell’internazionalizzazione italiana perché rappresentanti di una città che sta nel mezzo, accoglie e integra i talenti facendoli diventare più milanesi degli autoctoni. Sta nel mezzo guardando fuori, non ammirando il proprio ombelico. Questa è la differenza. Oggi stiamo ammirando troppo il nostro ombelico milanese. Chi opera e fa impresa a Milano è, nello stesso tempo, globale e locale, tanto per fare un omaggio a Piero Bassetti, esponente della grande famiglia dell’industria tessile, uomo di cultura e primo Presidente della Regione Lombardia. Il milanese è, come dice lui, glocal per definizione. Eccola qui, la nuova sfida dell’Assolombarda degli anni che verranno: essere la fucina, e non solo la rappresentanza, di un’imprenditoria glocal, ma anche multietnica (non multiculturale) nella sua profonda o acquisita milanesità. Non è una sfida da poco. Perché sono in gioco non solo gli interessi delle aziende, ma anche quelli dell’intero Paese. Senza una Milano internazionale non vi è un’Italia protagonista nell’economia, nella finanza, nella cultura, nell’affermazione dell’Italian style. Non c’è più il triangolo industriale di un tempo (Milano-Torino-Genova) che assicurò lo sviluppo del Dopoguerra, a trazione metalmeccanica. Vi è una città infinita, una Milano che si snoda lungo la Padania, che racchiude il meglio del made in Italy, che unisce la voglia di innovare alla disciplina del lavoro, a trazione più leggera, dalla moda al design, digitale e, soprattutto, sostenibile.

Milano c’è sempre, a dispetto persino dei suoi difetti, ma se perde la sua humilitas danneggia tutti. Come ricorda Marco Garzonio, grande biografo di Carlo Maria Martini – che da Arcivescovo ridiede alla Milano di piombo, piegata dal terrorismo, la dimensione della speranza – l’umiltà ha la sua radice nell’humus, ovvero nella terra. Chi sta con i piedi per terra – la leggendaria concretezza milanese – è in grado di vedere anche la sofferenza degli ultimi. «L’humus è il terreno fecondo in cui crescono e danno frutti la prossimità e la solidarietà». Ovvero quella S che sta al centro dell’acronimo ESG, che le imprese lombarde hanno nella loro anima. Non arrivano impreparate a questo salto di paradigma. Non avranno compreso la celebre lettera di Larry Fink, gran capo della BlackRock, primo investitore in piazza Affari, ma l’hanno scritta nelle loro aziende tanto tempo prima. Magari in dialetto. Le imprese lombarde non devono inventarsi la sostenibilità sociale. Ce l’hanno nella propria storia. Perché il lavoro è cittadinanza. E nella migliore tradizione dell’imprenditoria milanese c’è la cura e l’assistenza: la casa, le prime mutue, gli aiuti alle famiglie. Conquiste del mondo del lavoro nella città che non a caso comprò, con una sottoscrizione pubblica, un altro celebre quadro, Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vero grande manifesto del proletariato urbano dipinto dopo la strage dei lavoratori del 1898 ad opera del generale Bava Beccaris, mandato dal Re.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901. Olio su tela, 293 × 545 cm. Galleria d’Arte Moderna di Milano.

All’insegna del pragmatismo

Milano è stata ed è anche uno dei centri della politica italiana, ma non il centro. E forse è una fortuna. La borghesia produttiva lombarda è storicamente refrattaria all’impegno diretto in politica. Predilige la delega. All’ombra della Madonnina non è cresciuta una solida cultura statuale, né tantomeno si è radicato quel senso di disciplina quasi militare del Piemonte sabaudo. I milanesi dedicarono la Galleria a Vittorio Emanuele II, salvo chiamarla da subito e soltanto Galleria, come a prenderne le distanze. L’effetto di tante dominazioni straniere nei secoli precedenti ha lasciato segni indelebili. Su tutte quella austriaca che non era poi malissimo se pensiamo al riformismo di Maria Teresa, peraltro osteggiato (si pensi al catasto urbano) dal patriziato milanese. Ciò non impedì, però, alla società milanese, istruita dai suoi tanti illuministi, irrobustita nella sua coscienza civica popolare e ormai cosmopolita e aperta, di anticipare i moti risorgimentali con le Cinque giornate. Milano è stata però certamente il laboratorio politico più produttivo di idee, fermenti, tensioni e umori. Anche neri. Il Fascismo nacque in piazza San Sepolcro, ma attecchì di più altrove. Milano era stata, all’inizio del Novecento, la “città più rossa” d’Italia con la giunta Caldara e poi con quella, più massimalista, di Filippetti. Il socialismo municipale stemperava però i propri sussulti rivoluzionari nella saggezza del dialogo tra parti distanti. Luigi Albertini, liberale, direttore del «Corriere della Sera», osteggiò il socialista Caldara, ma il confronto fu franco e diretto. Una caratteristica, questa, del tutto meneghina. Ci si può anche detestare ma non si può non parlarne insieme. La ritroveremo negli anni più duri delle lotte sindacali della contestazione e in quelli più sanguinosi del terrorismo del secolo scorso.

A Milano il dialogo e il confronto non sono mai mancati nemmeno quando le ideologie erano assolute e intolleranti, i rancori radicati, gli odi manifesti. Ha sempre prevalso una sorta di eccezionalità municipale. Accordi proibiti a livello nazionale (per esempio le giunte rosse con socialisti e comunisti e i sindaci Aniasi, Tognoli, Pillitteri, Borghini) trovavano una declinazione cittadina all’insegna del pragmatismo. C’era sempre un tavolo di confronto, anche quando via Pantano era sotto assedio, circondata da cavalli di Frisia. Grazie, in quel periodo, a Presidenti dell’Assolombarda illuminati e coraggiosi – da Pellicanò a Redaelli, da Coppi a Beltrami per citare quelli dei periodi più bui; e, dall’altra parte, grazie a sindacalisti aperti come Bonaccini, Venegoni, Poletti, De Carlini, Carniti. Bettino Craxi mosse i primi passi dalla giunta di Palazzo Marino. Silvio Berlusconi da via Rovani. Ma non dimenticheremo che la Democrazia cristiana venne fondata grazie all’impegno di un grande imprenditore come Enrico Falck. E i partiti laici in virtù anche del lavoro e della protezione assicurati da Raffaele Mattioli, Amministratore delegato della Comit, a Giovanni Malagodi e a Ugo La Malfa, poi leader rispettivamente del Partito liberale e di quello repubblicano (quest’ultimo votato anche da Enrico Cuccia e da Giovanni Agnelli). Anche i Cinquestelle sono nati a Milano, in particolare in quella via Morone dove c’è la sede della Casaleggio Associati, ma dove un tempo c’erano la casa di Manzoni e poi quella di Mattioli. È curioso, però, e se volete incoraggiante, che abbiano avuto successo altrove. Ma non a Milano.

La nostra ricerca scientifica si nutre anche di bellezza

Anni fa, fui colpita da una considerazione espressa da un collega inglese, che ammise – senza mezzi termini – che un Paese incapace di investire almeno il 2% del suo PIL in ricerca scientifica non potesse avere un avvenire. Eppure, nonostante l’Italia continui ancora a impiegare risorse inferiori a quella soglia, ho sempre pensato il contrario a proposito del nostro futuro. Si tratta di una certezza granitica che ho maturato con il passare del tempo. Nel corso della mia carriera accademica, infatti, ho constatato e apprezzato la qualità della ricerca scientifica nazionale, che trova in Milano uno dei suoi centri di maggiore rilievo. Il merito è, senz’altro, di migliaia di donne e uomini che, nella cornice di una città senza eguali al mondo, dedicano alla scienza la propria vita; persone che, ogni giorno, donano alla collettività una parte di loro stesse, rendendo così il proprio impegno patrimonio dell’intera società.

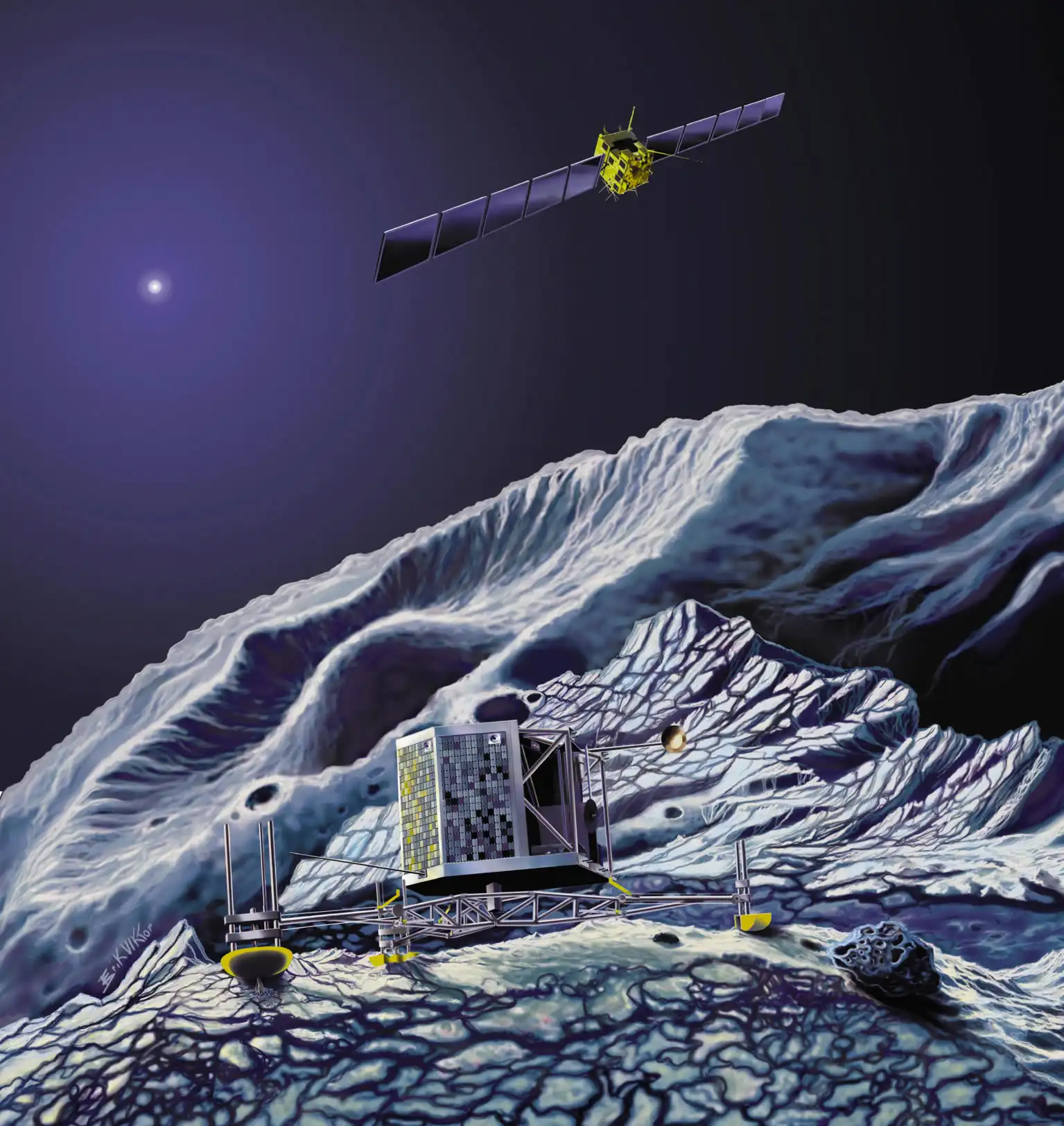

Milano, da sempre, è strettamente legata al mondo della ricerca scientifica: è la città di adozione del premio Nobel per la chimica Giulio Natta che fu, dapprima, allievo e, in seguito, anche docente del Politecnico. Ricordo anche che la rete di atenei milanesi, negli anni Settanta, fornì un contributo cruciale alla creazione di SIRIO, il primo Satellite italiano di ricerca industriale e operativa costruito in Italia. Storie, testimonianze e progettualità che restituiscono, a tutti noi, il volto della ricerca scientifica e dell’università milanese, chiarendo anche le ricadute concrete e significative della loro opera sul tessuto imprenditoriale.

Questa dinamica ha origini lontane: l’impresa, di fatto, è più “vecchia” della ricerca. Mentre l’azienda, da un lato, ha sempre fatto propri gli sviluppi innovativi esistenti determinati dagli studi svolti da ricercatrici e ricercatori, l’università, dall’altro, è impegnata, costantemente, a delineare nuovi orizzonti e a formare i professionisti di domani, permettendo così all’impresa di “ringiovanire”.

Ecco, questo rapporto va, oggi, sostenuto e privato degli ostacoli che non ne consentono la crescita: penso, in particolare, al gap che riguarda l’accesso delle donne alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Una tendenza alimentata, purtroppo, da tre “not” (not talent, not temper, not time). Sono pregiudizi ben lontani dalla realtà: le donne, infatti, hanno dimostrato – anche nel campo della ricerca scientifica – di avere talento, carattere e di saper coniugare con abilità senza eguali la professione e la cura della famiglia.

Satellite Rosetta.

I giovani non devono sprecare il loro talento

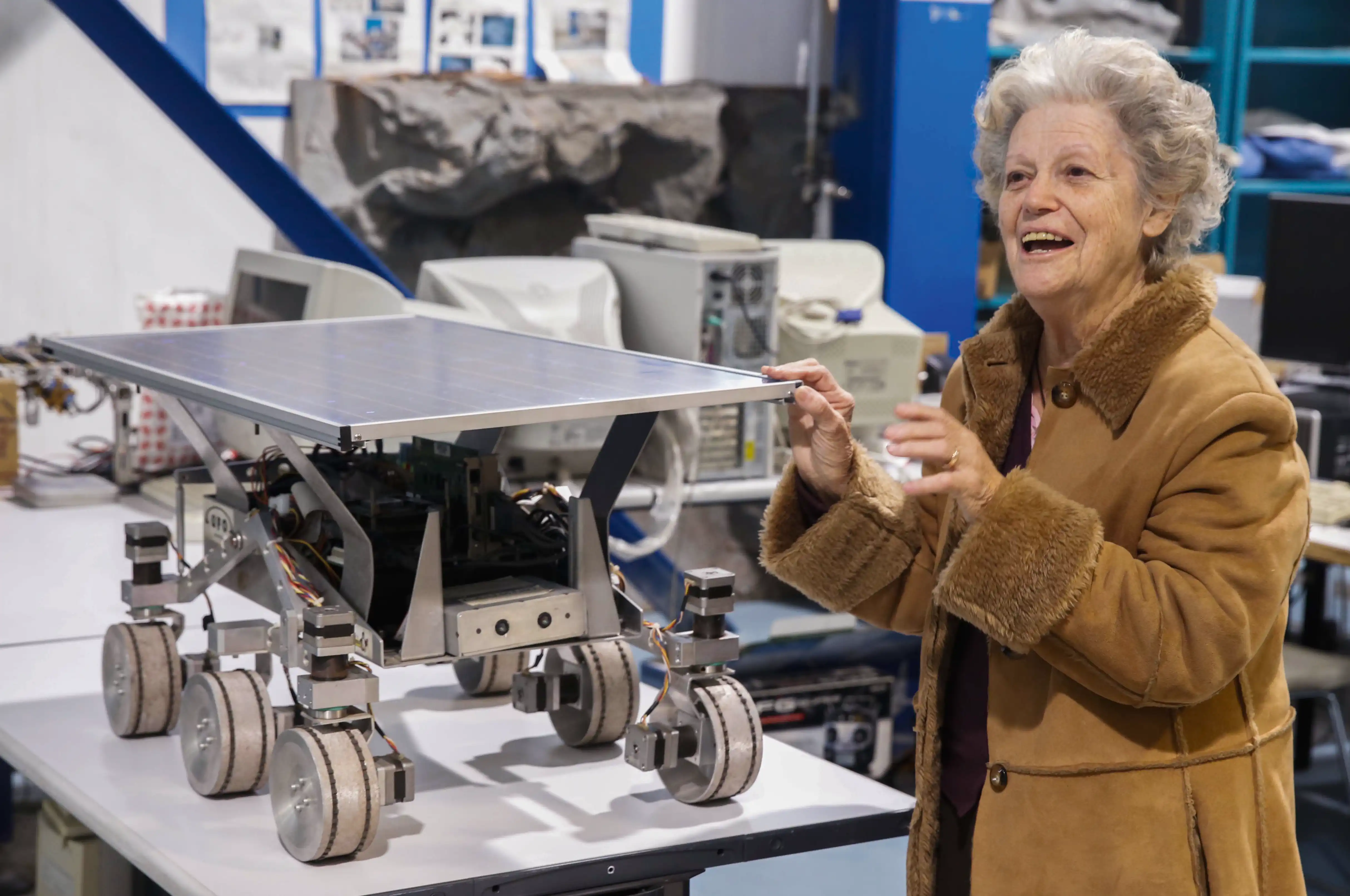

La multidisciplinarietà, d’altra parte, consente loro di mettere assieme tante componenti e di fornire punti di vista differenti. Sono tante, per esempio, le personalità femminili di spicco che ricoprono ruoli di prestigio nei centri ricerca aerospaziale o che si occupano, a vario titolo, di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Quattro “materie” che, oggi, non possono fare a meno di una quinta disciplina: pur vivendo un’epoca caratterizzata da un sempre più significativo impatto della tecnologia, abbiamo bisogno di arte e cultura, ed è per questo che si parla, sempre più, di “STEAM”.

Necessitiamo di ingeneri e di architetti, certo, ma anche di umanisti capaci di dare un senso alla nostra ricerca scientifica. Abbiamo bisogno di artisti che ci ricordino quanto sia importante la “bellezza”, facendola diventare un nostro parametro di progetto e un’unità di misura per comprendere le grandi trasformazioni in atto. Penso, per esempio, all’impatto dell’intelligenza artificiale: un tema su cui il Politecnico, per primo, aveva formulato in tempi non sospetti le proprie riflessioni e sul quale non condivido il catastrofismo dilagante. È arrivato, infatti, il tempo di imprimere un nuovo impulso al suo sviluppo e di spostare l’attenzione sulla vera criticità che la riguarda: mi riferisco alle banche dati e agli algoritmi, da cui essa trae spunto. Immagini, dati e numeri spesso viziati da errori umani o da pregiudizi preesistenti; “bachi” che vanno, oggi, corretti per renderla uno strumento al servizio dell’umanità, come lo è stato, recentemente, con la scoperta di un’esplosione di una supernova fatta da una serie di algoritmi di intelligenza artificiale.

In questo grande scenario di cambiamento, Milano può ancora continuare a svolgere il ruolo di pivot per l’intero Paese. Lo ha recentemente dimostrato con l’elezione di cinque Rettrici e potrà continuare a farlo avvalendosi della sua cultura ambrosiana, della sua innata attitudine all’inclusione, della sua dipendenza buona dal lavoro e, soprattutto, della capacità dei giovani di essere artefici del futuro. Giovani – voglio insistere – che non saranno giudicati per gli errori che commetteranno ma per il talento che avranno sprecato. Il contributo delle nuove generazioni, oltre che la generosità del loro impegno, sarà la condizione essenziale per costruire un mondo migliore. Per metterci alle spalle questo nuovo grande “medioevo” causato dalla pandemia e dalle guerre.

Amalia Ercoli Finzi presso il Politecnico di Milano, 2013.

Il futuro nelle tecnologie a misura di sviluppo umano

Milano, storicamente riconosciuta come capitale economica e culturale d’Italia, la cosiddetta “capitale morale”, sta emergendo da alcuni anni come polo strategico di innovazione tecnologica. La città, con la sua rete vibrante di università, incubatori e startup, ha tutte le carte in regola per posizionarsi tra le principali metropoli globali nel settore dell’innovazione. In questo contesto, è fondamentale analizzare i fattori che favoriscono questa evoluzione e come questi possano essere ulteriormente potenziati: la formazione e la ricerca.

Come è noto dagli studi sulla crescita economica, il capitale umano e la ricerca tecnologica rappresentano i fattori cruciali per l’innovazione e la crescita. Milano è in prima linea nella formazione del capitale umano e nell’offerta di competenze richieste dal mercato del lavoro. Gli atenei milanesi, come l’Università di Milano-Bicocca, offrono corsi di laurea e master specializzati in tecnologia digitale, data science e intelligenza artificiale. Inoltre, le aziende collaborano attivamente con le università per garantire che i curricula siano allineati alle esigenze del settore, facilitando così l’ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro. La ricerca è l’altro elemento fondamentale. Milano è sede di diversi centri di ricerca privati e pubblici che operano in ambiti avanzati come l’intelligenza artificiale, la biotecnologia e la cybersecurity. Questi centri non solo contribuiscono allo sviluppo di nuove tecnologie, ma fungono anche da punto di riferimento per le aziende che cercano soluzioni innovative.

Uno degli elementi chiave del ruolo di Milano nel campo dell’innovazione tecnologica è il suo ecosistema innovativo, che consiste in una sinergia tra università, aziende e istituzioni pubbliche. Milano ospita numerosi incubatori e acceleratori di startup ed ecosistemi dell’innovazione come il progetto “MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action”, che costituisce il punto d’incontro tra quattro importanti forze presenti sul territorio – le università, il mondo dell’impresa, il settore pubblico e la cittadinanza –, dando vita a un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato nel quale quattro università milanesi (Bicocca, Statale, Politecnico e Bocconi) sono affiancate nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da 20 partner del mondo industriale, della ricerca e del trasferimento tecnologico, insieme a enti territoriali e fondazioni.

Grazie al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 110 milioni di euro in tre anni, questo progetto nasce come risposta alle sfide della transizione (del futuro) verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Le caratteristiche del territorio milanese ne fanno un laboratorio ideale per sperimentare innovazioni e pianificare risposte su più fronti: ambientale, rispettando e rafforzando la biodiversità e favorendo la mobilità sostenibile; tecnologico, dove la digitalizzazione si fa strumento del cittadino e veicolo di inclusione e partecipazione attiva nella comunità; economico e finanziario, motore del benessere attraverso la creazione di valore e di posti di lavoro, con il reclutamento di ricercatrici e ricercatori e la formazione di studentesse e studenti di dottorato su temi come la sostenibilità.

Milano sta investendo fortemente nella sua trasformazione in smart city. Attraverso l’integrazione di tecnologie digitali e sistemi intelligenti nei servizi pubblici, la città mira a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e a ottimizzare l’uso delle risorse.

Università degli Studi di Milano Bicocca.

ESG: un impegno sociale e civile per le imprese

La sostenibilità rappresenta un altro pilastro centrale del futuro di Milano. La città sta promuovendo l’adozione di tecnologie verdi e pratiche aziendali sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale e aumentare la resilienza alle sfide climatiche. L’ateneo di Milano-Bicocca propone percorsi di studio in cui il tema della sostenibilità interessa tutti i saperi ed è presente in ogni percorso di studio. Al termine del percorso universitario, i nostri laureati, siano essi sociologi, economisti o giuristi, avranno maturato una conoscenza critica e multidisciplinare capace di prepararli alle sfide della società futura.

Sviluppo tecnologico e formazione del capitale umano rappresentano da sempre le sfide e le opportunità che le imprese devono affrontare per rimanere competitive e contribuire allo sviluppo della società. Il futuro della società non può, però, prescindere da un terzo fattore: un ambiente sociale e produttivo inclusivo, in grado di ridurre il gender gap, da un lato, e, dall’altro, di consentire alla società di esprimere a pieno e liberamente il proprio potenziale.

Tutta la società è chiamata all’azione: le imprese creando un ambiente inclusivo dove giovani lavoratrici possano non solo inserirsi, ma contribuire al successo dell’impresa, sfruttando a pieno il proprio capitale umano; le università incoraggiando le giovani ricercatrici a perseguire carriere nel campo delle scienze, della tecnologia, dell’ingegneria e delle matematiche (materie STEM), che sono tradizionalmente considerate maschili; la società civile non ponendo le donne di fronte a una scelta difficile, quella di abbandonare una carriera professionale per rispettare l’obbligo di essere madri.

Cooperando tra loro, imprese, università e società civile possono finalmente costruire una comunità in cui le donne non siano costrette a sprecare il loro potenziale sacrificando la carriera professionale per la maternità o rinunciando alla possibilità di diventare madri a causa di retribuzioni lavorative inadeguate, ma che possano conciliare la vita professionale con quella personale e familiare in modo libero e simile a quanto avviene per i colleghi uomini.

Università degli Studi di Milano Bicocca.

Europa, mercato e welfare per Assolombarda e Bocconi

La relazione tra l’Università Bocconi e Assolombarda ha radici antiche e solide. Radici che denotano, anzitutto, comunanze fondative nel tempo, nello spazio, e relative ai soggetti promotori.

Entrambe le istituzioni nascono infatti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del XX secolo, a Milano, per volontà del mondo imprenditoriale lombardo che, intuendo la portata delle grandi trasformazioni in atto nel commercio e nell’industria, reagisce attrezzandosi per affrontarle. Da un lato attraverso l’alta formazione in ambito economico, dall’altro attraverso l’associazionismo, per perseguire con sufficiente massa critica obiettivi che oggi potremmo definire “di sistema”, prescindendo dalle segmentazioni merceologiche.

Le parole di Leopoldo Sabbadini, all’epoca Segretario della Camera di commercio di Milano e primo Presidente e Rettore della Bocconi, nel programma istitutivo dell’università, trasmettono in modo efficace lo spirito del tempo: «Rese rapide le comunicazioni ed i trasporti, cadute molte barriere che prima dividevano nazione da nazione, e consolidatisi i principi moderni del diritto internazionale, la vita economica divenne incomparabilmente più complessa e più estesa».

Le origini comuni hanno dato vita a percorsi intrecciati, come è naturale che fosse tra l’università nata per conferire dignità scientifica agli studi economici, e dunque alla preparazione della futura classe dirigente, e la principale associazione del sistema confindustriale italiano. Tra le molte chiavi di lettura che si potrebbero adottare in questa sede per documentare la storica collaborazione tra la Bocconi e Assolombarda ho scelto quella soggettiva, ossia il contributo che esponenti del vertice di Assolombarda o comunque figure di primo piano del mondo imprenditoriale hanno assicurato al sistema di governo della Bocconi.

Lo Statuto della Bocconi prevede che 3 dei 19 membri del Consiglio di amministrazione (l’organo di governo dell’università) vengano nominati dalla Camera di commercio di Milano. Per convenzione pluridecennale, è spesso accaduto che uno dei 3 coincidesse con un esponente di Assolombarda, quasi sempre il Presidente. Ciò ha consentito alla Bocconi di beneficiare del contatto diretto non solo con l’ampio e variegato mondo delle imprese di ogni settore, ma anche in modo specifico con la vibrante realtà imprenditoriale dell’industria lombarda, raccogliendo suggerimenti e anticipando tendenze che hanno contribuito a renderla un ateneo all’avanguardia in Europa e, sempre più, nel mondo.

Campus Bocconi, Milano, 2023.

Formazione, imprenditori responsabili

Naturalmente, le istituzioni vivono anche attraverso le persone che le animano. Nel caso della Bocconi e di Assolombarda, l’albo storico elenca profili di alto prestigio tra coloro (di solito Presidenti o autorevoli membri degli organi di governance di Assolombarda) che sono stati designati per far parte del Consiglio di amministrazione dell’università. Partendo da Giovanni Falck nel primo dopoguerra, a Giuseppe Pellicanò negli anni Settanta, e, successivamente, dagli anni Novanta, Ennio Presutti, Benito Benedini, Marco Tronchetti Provera, Michele Perini, Diana Bracco, Alberto Meomartini, Gianfelice Rocca, Carlo Bonomi.

Vorrei però soffermarmi su due figure particolarmente significative per avere ricoperto il ruolo di Presidente sia di Assolombarda, sia di almeno uno dei due enti che costituiscono il sistema Bocconi (l’Università e l’Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa). Si tratta di Furio Cicogna e di Emanuele Dubini.

Furio Cicogna, laureato alla Bocconi, Presidente di Assolombarda dal 1955 al 1961, divenne Presidente dell’università nel 1957, avendo ricoperto in precedenza la carica di Consigliere delegato. Fu «un esponente colto e illuminato dell’imprenditoria italiana», come lo definì Giovanni Spadolini, suo successore alla presidenza della Bocconi, nel 1975, con «grandi doti di saggezza e devoto e appassionato amore per la cultura». Nel corso della sua quasi ventennale leadership del Consiglio di amministrazione della Bocconi, Furio Cicogna si distinse per lungimiranza e capacità decisionale, anche in momenti particolarmente difficili. La sua conoscenza profonda e diretta del mondo produttivo e finanziario fu determinante per indirizzare la riforma del corso di laurea in economia e commercio, favorendone l’orientamento verso una maggior articolazione disciplinare e apertura internazionale. Dal 1965 al 1973 Cicogna fu anche Presidente dell’Istituto Javotte Bocconi. L’Istituto, fondato nel 1955, rappresenta il principale punto di riferimento delle scelte strategiche e di governance dell’Università Bocconi, in coerenza con lo spirito dei fondatori.

Inaugurazione del nuovo Campus Bocconi, Milano, 2019.

I valori del capitalismo lombardo

Emanuele Dubini, anch’egli laureato alla Bocconi, successe a Cicogna alla presidenza di Assolombarda e rimase in carica per un decennio. Oltre a far parte per molti anni del Consiglio di amministrazione della Bocconi, fu Presidente dell’Istituto Javotte Bocconi tra il 1993 e il 2005. La carriera di Dubini si svolse nel gruppo Pirelli, del quale fu Amministratore delegato e Vicepresidente. Nel 2010, in occasione dell’intitolazione della residenza studentesca che porta il suo nome, Gavino Manca, suo collega alla Pirelli e all’epoca Vicepresidente dell’Istituto Javotte Bocconi, ricordò Dubini come «un tipico esempio di capitalismo lombardo, coprendo entrambe le figure del manager e dell’imprenditore».

Nel lungo percorso nella Bocconi che ha caratterizzato tutta la mia vita – da studente, docente, rettore e poi Presidente dell’Università, infine Presidente dell’Istituto Javotte Bocconi – ho avuto la fortuna di conoscere quasi tutte le personalità menzionate in questo scritto e di avere molti significativi incontri, scambi di opinioni, momenti di collaborazione con il mondo delle imprese e in particolare con Assolombarda. Limitandomi alle personalità che ci hanno lasciati, ricordo con particolare intensità e gratitudine quelli avuti con Giuseppe Pellicanò ed Emanuele Dubini.

C’è infine un legame di fondo, tra Assolombarda e Bocconi, che ritengo necessario mettere in evidenza: la comune e condivisa attenzione per i valori e i processi di una maggiore e migliore integrazione europea. E cioè l’impegno intellettuale ed etico per una UE, di cui l’Italia è componente essenziale, che sia in grado di dare spazio e futuro a una cultura che rafforzi e rilanci una tradizione che tiene insieme la democrazia liberale, il mercato aperto e i sistemi di welfare, le libertà e la competitività. Con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Integrare high tech e giardini per reggere le sfide ambientali

Quando pensiamo alle città, possiamo partire da quattro numeri: 3, 50, 75 e 80. Al livello globale, le città costituiscono circa il 3% della superficie terrestre ma accolgono ben oltre il 50% della popolazione e sono responsabili del 75% del consumo energetico e per l’80% delle emissioni di CO2. Pensare al modo in cui rendere le nostre città più sostenibili – partendo dalla loro pianificazione, dalla progettazione degli edifici e dal modo in cui decidiamo di intervenire nella ristrutturazione degli spazi che già ci sono – è quindi fondamentale per l’equilibrio dell’intero pianeta.

L’ambiente costruito è tra i maggiori responsabili delle emissioni atmosferiche. In questo senso, all’architettura si può imputare gran parte del degrado ambientale del nostro pianeta. Di fronte all’accelerazione della crisi climatica, dobbiamo rassegnarci a questo ruolo, o siamo ancora in grado di offrire soluzioni, sostanziali e non cosmetiche, efficaci e rapide da realizzare? Credo che l’architettura non debba solo assumersi le proprie responsabilità, ma diventare parte della soluzione.

Il futuro delle nostre città dipenderà dalla nostra capacità di adattarci ai cambiamenti che arriveranno, soprattutto quelli climatici, e proporre soluzioni per mitigarne gli effetti. Le soluzioni sono a portata di mano, ma dobbiamo passare per una serie di esperimenti – dando per scontato che alcuni di questi andranno a fallire. Tra gli esperimenti più riusciti, invece, possiamo citare il modo in cui Milano negli anni è diventata uno dei luoghi simbolo per l’integrazione tra il naturale e l’artificiale, tra il verde urbano e l’ambiente costruito.

L’integrazione tra il naturale e l’artificiale non è un tema nuovo, anzi. Possiamo dire sia connaturato all’idea stessa di architettura. Già ai tempi dell’antica Roma il poeta Virgilio, più di 2.000 anni fa, elogiava la semplice vita agreste rispetto alla corruzione degli abitanti delle capitali dell’impero: «O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas!» (O fortunati fin troppo, se la propria felicità conoscessero, gli agricoltori!)46. Il conflitto tra città e campagna è insomma un tema ricorrente, che attraversa tutta la storia del pensiero occidentale, con forme e tropi diversi. E se molti intellettuali hanno preso posizione a favore ora dell’uno ora dell’altro contendente, altri hanno coltivato un sogno diverso: una riconciliazione tra due modi fondamentali dell’abitare umano.

Pensiamo ad esempio allo scrittore berlinese Kurt Tucholsky, il quale nella poesia Das Ideal47, del 1927, sognava: «Questa è la scena perfetta / una villa in campagna con una grande terrazza / il Mar Baltico sul fronte e la Friedrichstraße sul retro. / Una bella vista, rustica e sofisticata. / Dal bagno si vede lo Zugspitze / ma alla sera il cinema non è poi lontano». Anche coloro che tra noi più ambiscono all’effervescenza della vita urbana difficilmente possono sottrarsi al richiamo della natura. Si tratta di un fenomeno innato, forse retaggio dei nostri trascorsi da cacciatori e raccoglitori.

Questa se non altro è l’ipotesi formulata da Edward O. Wilson48, mio collega biologo dell’Università di Harvard scomparso nel 2021. Fu Wilson, insieme ad altri ricercatori, a elaborare il concetto di biofilia, il quale riassume, in un termine di grande fortuna, l’innata attrazione degli esseri umani per il mondo della natura e per tutte le forme viventi del pianeta.

Riconciliare campagna e città in architettura, tuttavia, non è un affare semplice. A fine Ottocento e inizio Novecento, in una fase di grande urbanizzazione dell’Occidente, le metropoli erano così inquinate e pericolose che molti progettisti iniziarono a pensare che la sola strada possibile sarebbe stata quella di portare la città... in mezzo alla campagna. In Inghilterra Ebenezer Howard coniò l’espressione «Garden City»49, e presto molti satelliti di Londra seguirono quel modello, immerso nella natura. Pochi anni dopo, sull’altro lato dell’Atlantico, Frank Lloyd Wright teorizzò Broadacre City50: città di ampi spazi in cui la natura regnava sovrana.

Tali visioni, pur animate da nobili ideali, si rivelarono in molti casi fallimentari. Trasferire la città nel mezzo della campagna significa, in ultima analisi, distruggere la stessa natura. Nel corso del XX secolo, quelle idee di sviluppo hanno smarrito ogni iniziale accento utopico e hanno finito per ispirare la folle corsa alla suburbanizzazione. Tra l’eccessivo consumo di suolo e la creazione di distretti del tutto dipendenti dall’automobile, le conseguenze sono state disastrose: sia in termini di consumi di energia, sia di salute degli abitanti, obbligati a muoversi da un posto all’altro sempre in maniera meccanica.

Publio Virgilio Marone, Georgiche, libro II, vv. 458-459, in Id., Opere, Torino, UTET, 1971, pp. 210-211.

Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, Hamburg, Rowohlt, 1976, p. 269.

Edward O. Wilson, Biofilia. Il nostro legame con la natura, Prato, Piano B, 2021.

Ebenezer Howard, To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, London, Swan Sonnenschein & Co., 1898.

Frank Lloyd Wright, The Disappearing City, New York, William Farquhar Payson, 1932.

Vista su Porta Nuova, Milano, 2024.

Se la campagna torna in città

Oggi, tuttavia, sappiamo che la traiettoria da seguire non è più la città che colonizza la campagna, come nel secolo passato, ma la campagna che ritorna in città. Grazie alle nuove tecnologie è possibile oggi portare la natura dove prima non c’era. La coltivazione idroponica, ad esempio, permette di trasformare ampie superfici urbane in spazi verdi – come dimostrato ad esempio dal botanico francese Patrick Blanc nei suoi lavori per il Musée du Quai Branly a Parigi o il Caixa Forum a Madrid. In Italia, uno dei suoi primi progetti di verde verticale architettonico è stato a Milano il Café Trussardi, progettato dal nostro studio CRA – Carlo Ratti Associati in piazza della Scala. In un contesto di lastricati e facciate di pietra, abbiamo realizzato un giardino idroponico sospeso. La teca di cristallo del dehors è sormontata da arbusti e specie rampicanti: una apparizione inattesa che rimanda ai tanti giardini segreti nascosti tra i cortili della capitale lombarda.

Di immediata visibilità è il Bosco Verticale di Stefano Boeri. Ultimato nel 2014 a nord della stazione di Porta Garibaldi, è diventato un’icona della Milano contemporanea, pur continuando a suscitare passioni contrastanti. La coppia di edifici è il frutto di ricerche che hanno consentito di riprodurre un ecosistema naturale sulla facciata di un grattacielo, risolvendo ad esempio i problemi statici legati alla piantumazione di alberi di alto fusto fino a oltre 100 metri dal suolo.

Più in generale, il disegno del verde a Milano nel secondo decennio del XXI secolo ha interessato temi diversi. A scala urbana, ad esempio, ha preso corpo il piano dei “raggi verdi” concepiti dal paesaggista Andreas Kipar. Oppure, il recupero degli immensi scali ferroviari: tra questi, il masterplan per la rinascita dell’area Porta Romana, a cui lo studio di progettazione CRA – Carlo Ratti Associati partecipa in un ampio team con OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture e Arup. Inoltre, a dimensione metropolitana, è in corso il progetto “Forestami” – nato da una ricerca del Politecnico di Milano e con il sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi urbani – il quale prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030. Ma le trasformazioni toccano anche la piccola scala. In città è tutto un pullulare di verdi sui tetti delle case o di orti in ex edifici industriali, a volte anche impiegando tecniche idroponiche o aeroponiche.

L’esplorazione di questi temi è, del resto, una tendenza internazionale e a Milano coinvolge la pubblica amministrazione, i soggetti sociali e culturali, e il sistema delle imprese. Uno dei primi esperimenti in tal senso fu la High Line a New York, lungo parco aereo progettato dai già citati Diller Scofidio + Renfro sul sedime di una linea ferroviaria sopraelevata dismessa e oggi uno dei nuovi landmark di Manhattan, visitata ogni anno da milioni di turisti. Un approccio che ha poi ispirato il Seoullo 7017 Skygarden di Seoul, progettato dagli olandesi MVRDV, o il (poi defunto) Garden Bridge di Thomas Heatherwick per Londra. Sono davvero innumerevoli i progetti che cercano di incorporare la natura nel tessuto urbano esistente, spesso presentando ibridi tra il mondo biologico e quello tecnologico. A questa categoria appartengono i Gardens by the Bay di Singapore: “super-alberi” composti da un mosaico di vegetali e aumentati da celle fotovoltaiche per produrre energia solare, e speciali faldalerie metalliche per immagazzinare l’acqua piovana (che a sua volta alimenta le piante).

Parco Romana, una nuova visione urbana per gli scali ferroviari di Milano, 2024. CRA – Carlo Ratti Associati 2021.

Anche gli errori aiutano l’innovazione

Molti progetti nascono come sperimentali. Alcuni hanno funzionato bene, altri meno. Ma è un principio di “trial and error”, prova ed errore, fondamentale nel processo innovativo. Anzi, io credo sia proprio nell’errore la possibilità di creare vera, autentica innovazione. Per questo è fondamentale una sempre maggiore sperimentazione nell’ottica di quell’integrazione tra intelligenze – naturale, artificiale, certo, ma anche collettiva, della cittadinanza attiva e partecipe – con cui stiamo costruendo la Biennale Architettura 2025 a Venezia – chiamata, appunto, Intelligens.

Come diceva Italo Rota, l’obiettivo ultimo è farsi le domande giuste: ad esempio, potrà l’agricoltura urbana da sola soddisfare la domanda alimentare di milioni di cittadini? Probabilmente no, anche soltanto per ragioni spaziali ed energetiche. Tuttavia, l’urban farming potrà svolgere un ruolo chiave nell’aiutarci a rafforzare il nostro legame con la natura – e con la meraviglia della vita che si rinnova seguendo le stagioni.

La speranza è che dall’incontro tra le nuove tecnologie e una generazione di progettisti innovativi, tra i soggetti pubblici e il mondo privato, possa scaturire un’inedita integrazione tra natura e città, in cui le intelligenze giochino un ruolo fondamentale per combattere le sfide che dobbiamo affrontare, prima fra tutti quella del cambiamento climatico. Credo che le possibilità per Milano siano quindi moltissime, a patto che non rinunci mai al suo spirito di iniziativa e alla sua voglia di sperimentare.

Itinerari religiosi e culturali nell’orizzonte contemporaneo

Nel foglio 199 dei 1.119 che compongono il Codice Atlantico, custodito nella Biblioteca Ambrosiana, Leonardo da Vinci ha tratteggiato una pianta e una veduta della città di Milano “a volo d’uccello”. Oggi, se noi ripetessimo l’esperimento “a volo di elicottero”, scopriremmo che il cuore della metropoli è centrato sul Duomo da cui a raggiera si dipartono le principali vie storiche. Assumiamo a simbolo questa ormai nota planimetria così da ricomporla in parabola per un libero ed essenziale profilo dell’anima originaria di Milano e, per comparazione deduttiva, della civiltà storica lombarda.

Ecclesialità più libera e creativa

Questa struttura urbana, infatti, si ripete anche in altre città della nostra regione e della stessa Europa. Ben differente risulterebbe, invece, il “volo d’uccello” (o “di elicottero”) su una città nordamericana che apparirebbe decisamente policentrica, un po’ come accade nelle nostre periferie e negli agglomerati urbani moderni. Parlavamo di parabola: quella mappa rappresentava una societas christiana del passato che, senza essere rigidamente teocratica, segnalava il primato della Chiesa e del suo messaggio.

Ora, invece, anche per Milano la presenza cristiana è minoritaria, ma – come ribadisce Papa Francesco – questo status le assegna la possibilità di sostituire il profilo di maggioranza a quello di testimonianza. Alla posizione privilegiata di centro subentra quella, forse scomoda e provocatoria, di “spina” nel ventre molle della secolarizzazione. Al clericalismo e al laicismo si propongono una “secolarità” o una sana “laicità”e una “ecclesialità” più libera e creativa.

Certo, la struttura operativa permane ed è indispensabile: tanto per fare un esempio, anche se un po’ datato, l’ultima Guida della Diocesi di Milano stampata, che reca la data 2018, aveva bisogno di 1.157 pagine per elencare gli organismi curiali, le parrocchie, il clero, gli istituti religiosi, le opere di assistenza e accoglienza, le istituzioni culturali e così via. Tuttavia, per il mondo esterno era talvolta più decisiva e incisiva la voce di un pastore, come il Cardinal Carlo Maria Martini (vescovo dal 1979 al 2002) o, in passato, quella del Cardinal Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, che resse la Chiesa ambrosiana dal 1954 al 1963, ma anche quelle di tanti sacerdoti di parrocchia e oratorio o di laici del volontariato con le loro opere di carità e solidarietà.

Per ritornare alla nostra parabola iniziale, dovremmo ora immaginare che le radiali che si diramano dal cuore spirituale della città abbiano nuove denominazioni, destinate a essere non più un modello di gestione politica e sociale, quanto piuttosto una filigrana di senso, un seme di fecondità umana, un appello a un “oltre” e a un “altro” rispetto alla mera contingenza. Il discorso, a questo punto, si allarga e non può essere certo compresso in queste poche righe perché esigerebbe una documentazione specifica attraverso una serie di capitoli. Il terreno fertile socio-culturale di Milano, dell’intera area lombarda e di quella a essa afferente ha fatto sbocciare, fiorire e fruttificare risultati straordinari, visibili esteriormente nello stesso volto urbano, architettonico, culturale, civile, comunitario.

Solo per evocare alcuni dei capitoli che si potrebbero sviluppare, pensiamo ai vari crocevia dialogici tra cultura ed economia, tra tecnologia e ricerca, tra intraprendenza e solidarietà, tra competitività e inclusione, tra identità e diversità, tra società e immigrazione, tra Chiesa e comunità civica e così via. Pur spontaneamente interessato a muovermi in questa direzione, scelgo di proporre due percorsi di riflessione molto generali, attraverso uno sguardo esterno come quello di una persona che – ed è il mio caso – vive da anni lontano da Milano, avendola sempre nel cuore quasi fosse una Itaca personale. L’attuale comunicazione di massa, infatti, omologa e trasfigura le esperienze regionali e settoriali.

Veduta aerea del Duomo di Milano.

Valori umanistici per l’economia

Prima, però, vorremmo riservare uno spazio emblematico al tema economico nel suo profilo socio-culturale. Esso ha nella città di Milano e nell’area a essa afferente a un rilievo che risale nel tempo, tant’è vero che, ad esempio, a Londra Lombard Street ne è un’evocazione storica. Il discorso si allargherebbe in molteplici direzioni ed esigerebbe di riproporre analisi che ormai sono ampiamente attestate da un’imponente ricerca sviluppata spesso dalle università milanesi, dotate di straordinari dipartimenti specifici sulla materia. La testimonianza concreta è, invece, affidata al sistema industriale e al fervore della vita lavorativa e professionale.

Il fenomeno economico, secondo la nota lezione di Amartya Sen, è da collocare nell’alveo della stessa etica sociale. Esso, infatti, travalica la mera questione finanziaria che è solo uno strumento perché si realizzi il compito espresso nella stessa etimologia greca della parola “economia”: la legge (nomos) della casa (oikos) comune del mondo. In questa luce l’homo œconomicus autentico non ha come obiettivo la moltiplicazione finanziaria, la crescita dei consumi, il puro e semplice guadagno e accumulo, la logica dei mercati.

La meta primaria è, invece, quella di costruire relazioni interpersonali e sociali che creino un tessuto comune umano degno di essere vissuto come persone. Si deve, perciò, smentire il famoso motto ironico coniato da Charles Dickens nel suo romanzo Martin Chuzzlewit (1843-1844): «Ecco la regola degli affari: fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi», con la variante «fatela agli altri, perché loro la farebbero a voi». Esso è l’antitesi dell’evangelico «Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi» (Matteo 7, 12).

I corollari di una concezione più umanistica dell’economia sono molti e decisivi, e hanno nomi nobili come solidarietà, cooperazione, educazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, accoglienza, beneficenza, impatto ambientale e così via. È frutto di miopia pensare che essi penalizzerebbero l’attività delle imprese, la produttività, la competitività. In realtà, se praticati con coerenza, programmazione e nella sintonia con le istituzioni politiche ecclesiali e culturali, essi generano un panorama sociale meno frantumato e aperto a tensioni.

Certo, questo progetto ha in sé una carica di utopia, che è necessaria per evitare la caduta nell’ordinaria e grigia amministrazione, nel mero interesse privato, nella pura e semplice riduzione dell’economia a sistema finanziario che – lo ripetiamo – rimane non un fine ma solo un mezzo. In questa direzione creativa si è da sempre mossa la grande tradizione industriale milanese e lombarda, rivelandosi come uno degli attori principali nell’evoluzione sociale, e lo ha fatto non solo nelle stesse sue strutture e nella gestione delle risorse umane, ma anche in un ampio impegno di solidarietà e di gratuità.

Sono, così, sorte le grandi istituzioni sociali, culturali, caritative, poste all’insegna del famoso simbolo del “cuore in mano” assegnato proprio alla civiltà lombarda. Molto altro si potrebbe aggiungere in questo capitolo tematico. Noi, però, allarghiamo ora lo sguardo all’orizzonte culturale generale, secondo le due traiettorie che abbiamo annunciato, con una prospettiva che ci è più specifica e che intreccia la dimensione culturale con quella religiosa, tenendo conto del respiro decisamente internazionale che anima la metropoli e l’area lombarda.

Il ritorno al sacro e l’indifferenza religiosa

Il primo itinerario è sostanzialmente critico e si affida a una fenomenologia dai risvolti antitetici. Si deve innanzitutto riconoscere un ritorno al sacro, un anelito verso la spiritualità nonostante (o forse proprio per) l’impero o almeno il primato della scienza e della tecnica. Si spiega, così, la tendenza verso religiosità allogene, assunte in modo ingenuo, l’aspirazione a decollare dall’amara realtà della storia verso cieli mitici e mistici, l’adesione a vaghe esperienze simili a fitness dell’anima e un soggettivismo che distacca dal prossimo.

Questo ritorno al sacro può acquistare, soprattutto in ambienti conservatori, una forma polemica attestata soprattutto da alcuni movimenti segnati da evidenti eccessi, pronti a ricorrere al rigetto dell’altro e della sua diversità e ad acquisire dalla propria parte Dio e i simboli religiosi. In questa luce si è ostili al dialogo interreligioso e alla Chiesa post-conciliare, considerata ormai acquiescente alla mondanità decadente a livello morale (soprattutto sessuale) e all’irruzione dell’islam attraverso l’immigrazione. In questa linea si colloca anche l’ansiosa ricerca delle apparizioni, delle visioni, dei miracoli e di un devozionalismo sacrale.

L’attuale civiltà, soprattutto urbana, rivela anche però un fenomeno antitetico piuttosto dominante e ne è ormai consapevole anche la pastorale delle diocesi lombarde. Si tratta dell’indifferenza ideale e morale. Il filosofo danese ottocentesco Søren Kierkegaard segnalava già questo dato in modo simbolicamente efficace nel suo Diario: «La nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani». Con le mani alzate in segno di adorazione e di resa di fronte al Moloch della comunicazione di massa o della tecnologia, l’uomo contemporaneo sa tutto sui cibi e sui vestiti, sulle mode e sui consumi, su Internet e sull’intelligenza artificiale, ma non è più in grado di porsi le domande autenticamente “umane”, spirituali e culturali che tormentano la coscienza. Non sa più o non si interessa più a scoprire il senso della vita, le radici dell’essere, la via del bene e quella del male, la meta dell’esistenza. Conosce il prezzo di tutto ma ignora il valore vero della realtà.

Interno della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano.

Alle radici dei valori evangelici

Di fronte a questo panorama critico è necessario proporre una seconda riflessione che delinea le nuove opzioni positive e creative della spiritualità e della religiosità. Innanzitutto è da segnalare da parte delle comunità ecclesiali un ritorno alle radici valoriali profonde basate soprattutto sulle istanze evangeliche. Esse favoriscono il rimando ai testi sacri fondativi e generano uno spirito ecumenico maggiore, nella linea del Concilio Vaticano II. Sostengono un impegno caritativo e, in generale, d’impronta più sociale, sulla scia del precetto cristiano dell’amore: esemplare è la testimonianza, con un’opera spesso di sussidiarietà e supplenza, della Caritas Ambrosiana con le altre varie istituzioni caritative. In questa luce è da sottolineare la forza e la voce di Papa Francesco, che ha un’eco anche fuori dai confini ecclesiali: emblematica è l’enciclica Fratelli tutti (2020), così come sono incisivi l’impegno del volontariato, soprattutto tra i giovani, l’accoglienza e integrazione dei migranti, l’opera nelle carceri e la pratica della giustizia sociale.

Viva è pure la sensibilità nei confronti del tema ecologico e, quindi, della cura della casa comune che è la Terra. Anche in questo caso è stata l’enciclica Laudato si’ (2015) che ha esaltato non solo le dimensioni scientifiche e sociali di questo problema, ma anche la sua valenza religiosa e morale. Un’attenzione specifica è ormai riservata anche al mondo della comunicazione attuale che, con la nuova cultura digitale e informatica, esige che si elabori un linguaggio religioso comprensibile alle comunità e all’orizzonte “laico”, senza per questo cadere negli eccessi semplificatori e provocatori presenti nei mass media.

Si potrebbe proseguire a lungo nell’identificare i programmi che tutte le comunità cristiane e anche quelle di altre religioni presenti sul nostro territorio stanno ora assumendo e sviluppando su questi e altri soggetti. L’equilibrio necessario da custodire è, comunque, sempre quello del tenere insieme queste realtà “penultime”, ossia storiche, e le “ultime”, ossia i valori di senso globali sia teologici sia antropologici, così da impedire la riduzione delle istituzioni religiose a semplici agenzie caritative e sociali. Indispensabile permane, a livello generale, l’opera di inculturazione, cioè di presenza efficace nelle coordinate del nostro tempo, un’opera per altro sempre attuata dal cristianesimo, a partire dalla figura dell’apostolo Paolo, opera continuata nei secoli successivi attraverso il confronto con le diverse culture storiche.

Cultura del dialogo

In questa prospettiva, a suggello della panoramica molto semplificata finora delineata, dobbiamo sottolineare che a Milano e nella sua Diocesi – soprattutto su impulso di figure come quella del citato Cardinal Martini – si sta sempre più affermando la necessità del dialogo nonostante le resistenze di certi strati conservatori e fondamentalistici. Esso può esprimersi lungo due versanti. Da un lato, quello interreligioso che ha un campo impegnativo di esercizio soprattutto nel confronto con l’islam, senza per questo escludere le altre tradizioni religiose. Anche in questo caso lo stimolo viene dal vertice ecclesiale: si pensi, ad esempio, al documento Sulla fratellanza per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato il 4 febbraio 2024 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di al-Azhar. A riguardo, la Diocesi di Milano è dotata di commissioni e consulte ufficiali dedite proprio a questa finalità.

D’altro lato, sulla scia dell’intuizione dei Padri della Chiesa che rimandavano ai «semi del Verbo» divino sparso in tutte le fedi e le culture, si è sempre più aperti al dialogo anche col mondo non credente. Il confronto si svolge oggi attorno ai temi capitali dell’essere e dell’esistere, come la vita e la morte, la giustizia e il perdono, l’amore e l’eros, il creato e la scienza e così via: esemplare in questo senso è la Fondazione Cortile dei Gentili, un’istituzione italo-vaticana votata proprio a incrementare questo dialogo tra credenti e non credenti.

In conclusione possiamo affermare che nell’attuale orizzonte così molteplice e polimorfo, travagliato da tensioni politiche e sociali, per un futuro della via del dialogo-confronto, senza facili irenismi o concordismi, rimane il tracciato da seguire sulla scia del principio formalizzato da san Paolo: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono/bello (kalón)» (1 Tessalonicesi 5, 21). Tuttavia, se è vero che il fondamentalismo etnocentrico e integralistico è la negazione esplicita dell’interculturalità, lo sono però anche le forme di sincretismo e relativismo, che più facilmente tentano civiltà stanche e divenute meno autocoscienti come quelle occidentali e che sono frutto del “politeismo dei valori” creato da incroci socio-culturali soprattutto col fenomeno dell’urbanizzazione.

Anche l’atteggiamento che propone vaghe spiritualità “unitarie” su pallidi e inoffensivi denominatori comuni si oppone al vero dialogo. Quest’ultimo, infatti, suppone nei due soggetti un confronto di identità e di valori certo per un arricchimento reciproco, ma non per una dissoluzione in una generica confusione o in un appiattimento. Come l’eccesso di affermazione identitaria può diventare duello non soltanto teorico, ma anche armato, così il concordismo generico può degenerare in un incolore uniformismo o in una “confusione” relativistica.

Conservare l’armonia della diversità nel dialogo e nell’incontro, come accade nel duetto musicale (che crea armonia pur nella radicale differenza dei timbri di un basso e di un soprano) è la meta di una genuina e feconda esperienza interculturale e interreligiosa. Potremmo aggiornare anche in chiave religiosa il noto asserto che il fondatore di Apple, Steve Jobs, formulò nel 2005: «La tecnologia da sola non basta. È il connubio tra la tecnologia e le arti liberali, tra la scienza e le discipline umanistiche a darci quel risultato che ci fa sorgere un canto nel cuore».

Le nuove tecnologie al servizio della produttività

L’ascolto, il servizio e il sostegno delle imprese sono stati sempre al centro della visione e della mission della Camera di commercio. Negli anni abbiamo stretto alleanze e collaborazioni in una logica pubblico-privato che abbiamo spesso definito “gioco di squadra”. Ci siamo adattati ai tempi e alle nuove necessità, talvolta anticipandoli, cercando di interpretare nell’oggi quello spirito ambrosiano fatto di operosità, apertura al nuovo, capacità di accogliere, attrarre e valorizzare le diversità che hanno sempre fatto parte della nostra cultura. Sapendo anche che nel nostro territorio sono presenti numerose anime, eccellenze, opportunità, esigenze, contraddizioni a cui le istituzioni cercano di dare una risposta, tenendo quindi insieme bisogni e istanze anche molto diversi fra loro. Come diceva Italo Calvino: «D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda».

In sintesi, come istituzione che rappresenta tutto il mondo delle imprese, abbiamo cercato di essere la soluzione e mai il problema.

Imprenditorialità più resiliente e innovativa

Per essere sempre più utili alle imprese abbiamo quindi messo in campo tutte le energie a nostra disposizione, e anche noi – così come Assolombarda e altre istituzioni – ci siamo trasformati, cambiando il nostro essere e il nostro modo di operare. Nel 2017 abbiamo deciso di dare vita alla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi costruendo una nuova identità allargata e scegliendo un approccio che andasse oltre le geografie territoriali per generare soluzioni adatte alle sfide di una nuova epoca, con l’obiettivo ultimo di mantenere fede a quell’impegno che ci accomuna con l’Assolombarda di allora e di oggi.

Il primo Presidente di Assolombarda, Giovanni Falck, nel 1946 aveva definito perfettamente il vero senso dell’Associazione: «Concorrere a far sì che la nuova Carta costituzionale garantisca al popolo italiano anche nel campo del lavoro le libertà fondamentali, e sia in tal modo valido strumento di civile progresso». Una finalità che è stata ed è anche la nostra stella polare.

La Camera di commercio nel tempo ha assunto proprio quel ruolo di integratore di sistema per una comunità di imprenditori, ampia ed eterogenea, fatta di micro, piccole, medie e grandi impese, di startup innovative, di commercianti, di industriali, di artigiani, di agricoltori, ma anche di grandi multinazionali.

Insieme abbiamo costruito una nuova visione di mondo e di futuro, in quell’equilibrio complesso e continuo fra consolidamento e flessibilità, sapendo a seconda del momento calibrare resilienza e ripresa. Anni, quelli recentissimi, vissuti molto intensamente poiché la pandemia, se da una parte ha imposto per un tempo prolungato un lockdown senza precedenti e ha fatto emergere limiti e contraddizioni, dall’altra ha sottolineato l’urgenza di nuove soluzioni e priorità.

Quel momento di forte discontinuità – che resterà nella storia – ha chiamato tutti noi, soggetti pubblici e privati, a una riflessione imprevista sul nostro pianeta, sul nostro presente e futuro. Una riflessione che ha saputo accelerare alcuni processi, generare azioni coordinate e nuove sfide. Tra le più importanti, la transizione digitale e sostenibile; una svolta epocale che richiede visione, strategia, condivisione di obiettivi e risorse.

In linea con NextGenerationEU, la Camera di commercio ha scelto di rafforzare il proprio investimento nell’innovazione collocandola all’interno del contesto etico dello sviluppo sostenibile. Con l’obiettivo non solo di aumentare la produttività e la capacità competitiva del nostro sistema imprenditoriale, ma anche di garantire una migliore qualità di vita diffusa che guardi ai cittadini e alle imprese dei nostri territori.

Esterno del Palazzo Rinascente in Piazza del Duomo, Milano, 2017. Rinascente Archives.

Milano e le sue istituzioni hub del futuro

Oggi le nuove tecnologie impongono cambiamenti e formazione continui. E soprattutto richiedono una forte presenza e una capacità di riequilibrio da parte delle istituzioni come la Camera di commercio, così come delle associazioni di categoria.

In questo contesto l’intelligenza artificiale non è solo una nuova tecnologia. È una nuova dimensione capace di imprimere all’evoluzione umana un’accelerazione difficilmente prevedibile. Con l’intelligenza artificiale l’uomo ha creato una tecnologia generativa più veloce di lui, capace di apprendere e progredire continuamente. Geoffrey Hinton, premio Nobel per la fisica 2024, ha sottolineato i grandi rischi che derivano dalla IA, soprattutto se non governata e non raccordata ai temi del controllo e della sicurezza.

Le grandi aziende stanno investendo risorse sempre più rilevanti nell’intelligenza artificiale, ma le micro, piccole e medie imprese necessitano di informazione, di incentivi e di formazione continua. Di questa responsabilità devono sapersi fare carico tutte le istituzioni, perché l’innovazione – per diventare valore e quindi sviluppo diffuso – deve essere estesa a tutti.

Come ente camerale, anche su impulso del Piano nazionale Impresa 4.0, abbiamo voluto quindi dar vita al Punto impresa digitale, affinché tutte le realtà imprenditoriali possano trovare nella Camera di commercio un punto di riferimento per orientarsi nei percorsi dell’innovazione e della digitalizzazione.